7 августа 1782 года в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония открытия памятника императору Петру I, также известного как «Медный всадник». Монумент «державцу полумира», как Петра I назвал в своей поэме Александр Пушкин, сооружали больше 15 лет.

Он был возведен по указу императрицы Екатерины II. Монумент создал французский скульптор Этьен-Морис Фальконе, который для этого по приглашению князя Голицына специально приехал Россию. Именно к 50-летнему Фальконе, автору «Грозящего Амура», который сегодня хранится в Лувре, и других известных скульптур, советовали обратиться и профессора Парижской академии живописи Дени Дидро и Вольтер, вкусу которых российская императрица доверяла.

Несмотря на богатый послужной список, столь монументальных заказов Фальконе еще не выполнял. Но все же он согласился.

С Этьеном-Морисом Фальконе был заключен контракт на сумму 200 тысяч ливров, и в октябре 1766 года скульптор вместе со своей 17-летней помощницей Мари-Анн Колло прибыл в Петербург. Мастерскую для них обустроили в бывшем Тронном зале деревянного Зимнего дворца Елизаветы Петровны.

Фальконе работал над созданием модели памятника в течение двух лет. Скульптор продумывал каждую мелочь и проделал колоссальную работу. Мастер чувствовал, что это его произведение должно войти в историю и не стеснялся спорить с императрицей. Например, она требовала, чтобы Петр I восседал на коне с жезлом или скипетром в руке, как римский император. Руководитель проекта, правая рука Екатерины II Иван Бецкой, советовал поставить на постамент фигуру в полный рост с полководческим жезлом в руке. А Дени Дидро и вовсе предлагал памятник в виде фонтана с аллегорическими фигурами. Доходило до таких тонкостей, что «правый глаз Петра должен быть направлен на Адмиралтейство, а левый – на здание Двенадцати коллегий». Но Фальконе стоял на своем. Отстаивая право на своё мнение относительно облика памятника он писал Ивану Бецкому: «Могли ли Вы себе представить, чтобы скульптор, избранный для создания столь значительного памятника, был бы лишен способности думать и чтобы движениями его рук управляла чужая голова, а не его собственная?» В контракте, который подписал Фальконе, говорилось, что памятник должен состоять «главным образом из конной статуи колоссального размера».

«Я ограничусь только статуей этого героя, которого я не трактую ни как великого полководца, ни как победителя, хотя он, конечно, был и тем, и другим. Гораздо выше личность созидателя, законодателя, благодетеля своей страны, и вот ее-то и надо показать людям. Мой царь не держит никакого жезла, он простирает свою благодетельную десницу над объезжаемой им страной. Он поднимается на верх скалы, служащей ему пьедесталом, – это эмблема побежденных им трудностей», – писал Фальконе в одном из писем.

Когда стало понятно, что Пётр будет изображен в виде всадника, мастер попросил предоставить ему двух лучших лошадей орловской породы из императорских конюшен – Каприза и Бриллианта. Скульптор смотрел, как офицер на лошади вскакивал на помост и ставил лошадь на дыбы, а сам в это время делал наброски.

«Когда я задумал вылепить его, как он завершает свой галоп, вставая на дыбы, этого не было в моей памяти, еще меньше в моем воображении, чтобы я мог на него полагаться. Чтобы создать точную модель, я советовался с природой. Для этого я велел построить площадку, которой я придал тот же наклон, который должен был иметь мой постамент. Несколько дюймов больше или меньше в наклоне произвели бы значительные изменения в движении животного. Я заставил скакать всадника не один раз, а более ста различными приемами на разных лошадях», – писал Фальконе.

Конь у скульптора получился прекрасно, как и фигура императора, а вот голова Петра I у Фальконе никак не удавалась.

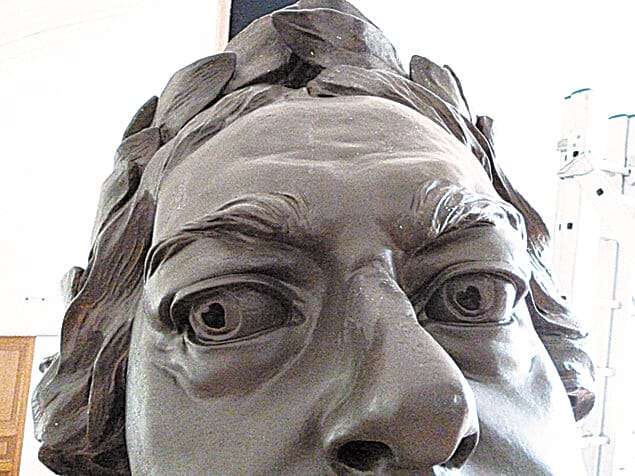

Биограф Петра I, историк Алексей Доронин, рассказывал: «Скульптор переделывал голову всадника бесконечно, но все равно его работа не нравилась Екатерине II. Императрица хотела уже пригласить для этого другого скульптора, но тут за дело взялась юная помощница Фальконе. Она с первого раза успешно вылепила голову императора: лицо получилось мужественным и открытым, а в глазах Петра читалась смелость и мудрость. По воспоминаниям современников, Колло была влюблена в Фальконе, поэтому она сделала зрачки Петру в форме сердец».

За выполненную работу Мари-Анн Колло сразу же приняли в члены Российской академии художеств и назначили ей пожизненную пенсию в 10 000 ливров.

Змею под ногами всадника выполнил русский скульптор Фёдор Гордеев.

Отливку статуи начали в 1774 году. Скульптура должна была получиться огромной, и за сложную работу не хотел браться ни один литейщик. Наибольшая трудность заключалась в наличии всего лишь трех точек опоры, и толщина стенок передней части скульптуры должна была быть не больше сантиметра. Наконец, взяться за отливку памятника согласился пушечных дел мастер Емельян Хайлов, а все подготовительные работы к отливке выполнял сам Фальконе. Бронзовый сплав для изваяния мастера изготавливали вместе. Уже в процессе работы труба, по которой лился горячий жидкий сплав, лопнула, и бронза полилась наружу. «Хайлов проявил невиданный героизм, – отмечает Алексей Доронин. – Он моментально стащил с себя армяк, намочил его, обмазал глиной и приложил к месту разрыва трубы. Мастер рисковал своей жизнью для того, чтобы не допустить пожара и спасти памятник. При этом Хайлов испортил себе зрение и получил сильнейшие ожоги рук».

Несмотря на проявленную мастером отвагу, верхнюю часть памятника спасти все же не удалось и ее пришлось переделывать.

Об этих событиях «Санкт-Петербургские ведомости» писали: «Литье удалось кроме местах в двух фута на два вверху. Сия сожалительная неудача произошла через случай, который предвидеть, а значит и предотвратить возможности вовсе не было. Вышеупомянутый случай казался столь страшен, что опасались, дабы все здание не занялось пожаром, а, следовательно, все бы дело не провалилось. Хайлов остался неподвижен и проводил расплавленный металл в форму, не теряя бодрости своей нимало при предоставляющейся ему опасности для жизни. Такой смелостью Фальконе тронутый по окончании дела бросился к нему и от всего сердца целовал и дарил его от себя деньгами».

Через три года отливка была завершена. В одной из складок плаща Петра I скульптор разместил надпись: «Лепил и отливал Этьен Фальконе парижанин 1778 года». Этот монумент оказался последним произведением в его жизни.

В этом же году Фальконе был вынужден уехать из России, не закончив работу. Постоянные неурядицы и срывы сроков испортили отношения между мастером и Екатериной II.

Работу над бронзовым изваянием продолжил архитектор Юрий Фельтон. На завершение скульптуры ему потребовалось еще четыре года.

Место расположения памятника Петру I было выбрано не случайно. Рядом находятся основанное императором Адмиралтейство, а также здание Сената, главного законодательного органа царской России. Екатерина II настаивала на размещении монумента в центре Сенатской площади. Однако Фальконе поступил по своему, установив его ближе к Неве. Изначально на этом месте должны были установить прижизненный памятник самой Екатерине, но она сочла более правильным увековечить память об основателе Петербурга к столетию его восшествия на престол.

По замыслу Фальконе, основанием для конной статуи Петра I должна была служить огромная естественная скала, которая своими очертаниями напоминает морскую волну. Размеры постамента должны были достигать более 11 метров в высоту. Подходящей глыбы на примете не оказалось, и по просьбе француза в газете «Санкт-Петербургские новости» опубликовали объявление о поисках нужного камня.

Глыбу нашел крестьянин Семен Вишняков, он предложил использовать в качестве постамента для памятника гигантский Гром-камень, лежащий неподалеку от деревни Конная Лахта. Камень весом около двух тонн был размером 13 метров в длину, 6 метров в ширину и 8 в высоту. Местные говорили, что камень откололся от гранитной скалы в результате удара молнии, благодаря чему и получил свое название. За такую находку крестьянин получил в качестве вознаграждения 100 рублей.

Когда рабочие вытащили глыбу из земли, яма из-под камня тут же заполнилась водой, на этом месте образовался водоем. Он сохранился до наших дней и носит название Петровского пруда.

Первоначальный вес монолита – около 2000 тонн. Екатерина II объявила награду в 7000 рублей тому, кто придумает самый эффективный способ доставить скалу на Сенатскую площадь. Из множества проектов был выбран способ, предложенным неким Карбури. Проект им был перекуплен у какого-то русского купца.

От места нахождения камня до берега залива прорубили просеку, укрепили грунт. Скалу освободили от лишних наслоений, она сразу полегчала на 600 тонн. Гром-камень рычагами водрузили на деревянную платформу, опиравшуюся на медные шары. Эти шары передвигались по деревянным желобчатым рельсам, обитым медью. Просека была извилистой. Работы по перевозке скалы продолжались и в мороз, и в жару. Работали сотни людей. На это действо приезжали смотреть многие петербуржцы. Некоторые из наблюдателей собирали осколки камня и заказывали себе из них набалдашники на трость или запонки. В честь необыкновенной транспортной операции Екатерина II повелела отчеканить медаль, на которой написано «Дерзновению подобно. Генваря, 20. 1770».

По суше скалу перетаскивали почти год. Далее по Финскому заливу ее везли на барже. Во время перевозки десятки каменотесов придавали ей необходимую форму. Скала прибыла к Сенатской площади 23 сентября 1770 года.

Поэт Василий Рубин в этом же году написал:

Нерукотворная здесь Росская гора,

Вняв гласу Божию из уст Екатерины,

Прешла во град Петров чрез Невския пучины.

И пала под стопы Великого Петра.

Сооружение монумента продолжалось в общей сложности более 15 лет.

7 августа 1782 года памятник Петру I был торжественно открыт на Сенатской площади. В честь этого события императрица издала манифест о всеобщей амнистии, а также велела отчеканить серебряные и золотые медали с изображением монумента. Одну золотую и одну серебряную медаль Екатерина II отправила Фальконе, который получил их из рук князя Голицына в 1783 году. На торжественное открытие монумента Фальконе не пригласили.

Сначала конная скульптура императора была закрыта от глаз наблюдателей полотняной оградой с изображением горных пейзажей. С утра шел дождь, но он не помешал собраться на Сенатской площади большому количеству людей. К полудню облака рассеялись. На площадь вступила гвардия. Военным парадом командовал князь Голицын. В четвертом часу на шлюпке прибыла сама императрица Екатерина II. Она поднялась на балкон здания Сената в короне и порфире и дала знак к открытию памятника. Ограда упала, под барабанную дробь полки двинулись по набережной Невы.

Император предстал перед петербуржцами на огромной скале, символизирующей преодоленные им трудности. Пётр I гордо восседает на вздыбленном коне. Вместо седла на коне – медвежья шкура как символ великой нации, а под копытами коня – поверженный враг в виде змеи. Голову Петра I украшает лавровый венок – знак победителя.

Скульптор изобразил Петра в подчеркнуто динамическом состоянии, одел его в простую и легкую одежду, которая, по словам автора, принадлежит «всем нациям, всем мужам и всем векам; одним словом, это героическое одеяние». Фальконе писал Дидро: «Вы знаете, что я не одену его по-римски, точно так же, как не одел бы Юлия Цезаря или Сципиона по-русски».

С двух сторон монумента выполнена надпись на русском языке и латыни: «Петру Первому Екатерина Вторая лета 1782». Таким образом императрица подчеркнула приверженность петровским реформам.

Благодаря Александру Пушкину, использовавшему в своей поэме фантастический сюжет об ожившем памятнике во время потрясшего Петербург наводнения, с 1833 года монумент Петра I стали называть «Медным всадником».

Над возмущенною Невою

Стоит с простертою рукою

Кумир на бронзовом коне.

(…)

Ужасен он в окрестной мгле!

Какая дума на челе!

Какая сила в нем сокрыта!

А в сем коне какой огонь!

Куда ты скачешь, гордый конь,

И где опустишь ты копыта?

О мощный властелин судьбы!

Не так ли ты над самой бездной

На высоте, уздой железной

Россию поднял на дыбы?

«Медный всадник» «прошел» через три войны без повреждений, хотя и находится на удобном для обстрела месте. С Отечественной войной 1812 года связана легенда, которая гласит, что Александр I приказал эвакуировать памятник в Вологодскую губернию, когда возникла угроза захвата Петербурга французскими войсками.

Некий майор Батурин добился аудиенции у князя Голицына и рассказал ему о сне, который преследовал его. Якобы он видит, как Пётр на Сенатской площади съезжает с постамента и скачет в резиденцию царя на Каменном острове. «Молодой человек, до чего ты довел мою Россию, – говорит ему Пётр, – но покуда я на месте, моему городу нечего опасаться!» Как гласит предание, Голицын пересказал сон государю, и тот отменил приказ об эвакуации памятника.

Первая мировая война в итоге так же не затронула величественного Петра, а во время Великой Отечественной войны «Медного всадника» обшили бревнами и досками, памятник укрыли мешками с песком и землей. По легенде, когда монумент освободили от досок и мешков, на груди Петра I оказалась звезда Героя Советского Союза. Кто-то нарисовал ее мелом…

Сергей Ишков.