26 августа Московский театр на Юго-Западе проводит вечер памяти своего основателя, режиссера Валерия Беляковича: мастеру в этом году могло бы исполниться 75 лет.

Наш театральный обозреватель Елена Булова беседует с художественным руководителем театра Олегом Леушиным, возглавляющим коллектив с 2011 года.

– Олег Николаевич, цитируя слова известной песни, так и хочется Вас спросить: «Ты помнишь, как все начиналось»?

– Если бы 26 августа 1950 года в Москве не родился бы Валерий Романович, то не родился бы и этот замечательный театр. А мы, его ученики, не родились бы как артисты, как творческие личности и, не побоюсь этого слова, как профессионалы с большой буквы.

А все началось в далеком 1974 году, когда Валерий Романович, будучи студентом ГИТИСа, к тому времени уже получивший образование педагога и филолога, создал группу «Голуби» из таких своеобразных «оторв-беспризорников». Туда входили Сергей Белякович (младший брат основателя), Виктор Авилов и другие ребята, очень любившие в те годы портвейн. Параллельно у Валерия Романовича была группа пионэров, куда входили Олег Задорин, Галя Галкина, Слава Гришичкин, Тамара Кудряшова и другие. И в 1977 году эти две группы объединились, появился Театр-студия на Юго-Западе. Сейчас мы будем открывать уже 49-й сезон.

Я в этом театре служу с 1992 года, в этом году закрыл для себя 33-й сезон. Стою у его руля, страшно сказать, уже четырнадцать лет.

– А какую роль в вашей собственной судьбе сыграл мастер? Что для вас значило пересечение его судьбы с вашей?

-Ну это даже не пересечение, это две чудесным образом совпавших прямых, вылившихся в общую стратегически-тактическую линию. Я Валерия Романовича считаю своим крестным отцом в профессии, хотя у меня были другие педагоги в Свердловском театральном институте. Но первый и единственный по большому счету театр, в котором я служил, служу и буду служить, надеюсь, – это Театр на Юго- Западе. Спасибо мастеру, который в меня когда-то поверил: я ведь и в Ленком показывался, и к Виктюку…

Но еще в Екатеринбурге на съемках судьба меня свела с Виктором Васильевичем Авиловым, который был актером Театра на Юго-западе, он много рассказывал, и мне показалось, что в этой студии происходят очень интересные вещи. В какой-то момент я набрался наглости, показался Беляковичу, и меня взяли.

– В девяностые годы мне посчастливилось делать интервью с великим режиссером Питером Бруком. И он, отвечая на мой вопрос, как попасть в его международную труппу, сказал, что для этого артист должен обладать «new quality». То есть «новым качеством». Каким главным качеством в когорте знаковых режиссеров XX и XXI столетия обладал режиссер Белякович?

– Валерий Романович виртуозно умел находить артистов, которые обладали уникальным чутьем. Ведь его труппа началась с артистов самодеятельных, с людей, которые никогда не думали о нашей профессии, никогда ей не учились. Вот как суметь в неподготовленных профессионально людей вложить мысли, которые тебе самому не дают покоя? Как заставить этих вчера выпивших бутылку портвейна людей работать грамотно, убедительно, увлекательно? Ведь зрителя нужно увлечь, а потом еще и за собой «тащить», без этого нет искусства.

Белякович мог нащупать в своих ребятах какие-то ему одному заметные струнки, кнопки, клавиши. Тот же Виктор Авилов – уникальнейший артист, ведь тоже когда-то начинал, его еще надо было разглядеть! Как из Авилова, водителя МАЗа Мосстройтранса, сделать Гамлета, который покорит Эдинбург, Японию, Корею, Америку, и это – при его-то магнетически нестандартной внешности? Вот это умение вытащить из индивидуальности то, что нужно для данной роли, было отличительной чертой мастера. Как он это делал, я до сих пор не понимаю.

Люди на спектаклях Беляковича сидели то вжавшись назад, в кресло, пригвожденные шарашащей по залу энергетикой, то невольно подавались вперед – а это ведь и есть «дыхание зала». Белякович умел создать свой особый мир, а заодно и собственную школу актерского мастерства.

– Вашему театру присущ изящный минимализм в сценографическом отношении. Почему выбрана эта концепция?

– Ну, тут как раз все очень просто: масштабные декорации нам просто негде хранить, и из этой внешней обстановки родился принцип.

Вот ты, например, играешь чеховские «Старые грехи»: на сцене только стол, четыре венецианских стула и десять гениальных артистов! Но в какой-то момент зритель понимает, что больше ничего и не надо для восприятия подлинно чеховских образов.

Или вот знаменитый спектакль «Собаки» по произведению «Прощай, овраг» о стае бездомных бродяг, называющих себя вольными псами. На сцене десять шин от колес грузовиков и двенадцать артистов – и все! Но создается полное ощущение оврага.

Или наша легендарная «Мастер и Маргарита» – на сцене висят восемь листов железа, которые создают то образ Москвы, то образ древнего Ершалаима, то квартиру Маргариты, то зала бала Сатаны. Просто надо было быть гением, таким, как Белякович, и родоначальником всего этого.

– Ну, да… Иногда приходишь в театр, декораций наворочено – мама, не горюй! – а зрителю все время хочется спросить: артисты-то у вас где?! И все поголовно в микрофон говорят…

– Мы играли в Японии на трехтысячные залы – никаких микрофонов! Артист обязан пробиваться к зрителю, он же – артист… Белякович всегда пополнял труппу необычными, нестандартными ребятами, которых встречал по России во время гастролей, и звал показаться в Москву. У него был точнейший кастинг. И он никогда артистов не ломал через колено, а всегда предлагал воспользоваться тем, чем ты еще не пользовался, найти новое в своем собственном арсенале – интереснейшая задача, кстати сказать, для актера!

Мне повезло, я так долго входил в эту школу, но в какой-то момент у меня произошла смычка и пришло понимание, чего именно Белякович хочет. С подачи мастера я стал художественным руководителем театра в 2011 году, пять лет мы на этом моем новом поприще работали бок о бок.

– У вас огромнейший репертуар. При жизни Беляковича было сорок пять (!) спектаклей, они игрались долгие годы и пользовались неизменным интересом зрителя. Как он добивался, что артисты не повторялись на протяжении многих лет, играя роли из раза в раз?

– Расскажу случай. Более двадцати лет назад мы репетировали спектакль «Анна Каренина – 2» – ироничную современную пьесу Олега Шишкина, в которой Анна Каренина осталась жива после того, как ее переехал поезд. Мне досталась роль политэконома Кознышева, скользкого такого типчика. А я к тому времени уже и Хлестакова играл, и другие центральные роли. Я обладал прекрасной пластикой, огромных набором театральных штампов, и был уверен, что на старых штампиках легко проскочу. Но Валерий Романович увидел мой «заход» и взорвался не о детски: «Лёва, ты почему везде одинаковый?!» (Он звал меня Лёвой). Мне пришлось срочно искать новый подход: я пытался поменять внешние факторы, найти другую пластику, походку, голос, что потянуло за собой и внутреннее изменение. И сложился достаточно чуждый и интересный для меня образ. То есть Белякович одной фразой просто заставил меня вытащить из себя новые краски.

– Мастер был тираном?

– Он умел им быть, как и каждый профессиональный режиссер. У него артист обязан был держать режиссерский рисунок, точно знать текст. Но это все ведь было вторично. Главное, что без насилия над актерской природой он умел заставить артиста вытащить из себя новый стерженек, стать на сцене другим – необычным, интересным, незнакомым себе. И найти абсолютную уникальность в материале, с которым работали.

– Я знаю, что вы бережно храните в репертуаре спектакли мастера – «Дракулу», «Ромео и Джульетту», «Мастера и Маргариту» и прочие, и что это – ваш золотой фонд. А что еще вы ставите, сами будучи художественным руководителем?

– Сейчас у нас в репертуаре 63 спектакля при 42 артистах: заняты все и почти всегда. До 2016 года Белякович ставил сам, редко кому из режиссеров удавалось проникнуть на эту сцену, театр был авторским. Сейчас он тоже авторский, просто авторов стало больше. Режиссеры хотят ставить, и это, как правило, люди, которые в нашем театре выросли, а потом выучились на режиссеров. Мы используем свой внутренний ресурс, сохраняя единую генеральную линию, используя разные способы ее выражения вовне.

Что мы ставим сегодня? Не так давно Олег Анищенко поставил «Анну Каренину». Наше героиня – уже не светская дама, а максималистка, отчаявшаяся до саморазрушения. Не искажая смысла классика, Анищенко внес в постановку оттенок гротеска, украсил свою постановку хореографией и дополнил видеопроекциями на экране с разоблачительными монологами.

Миша Белякович поставил «Мертвые души» – историю о том, что всегда есть возможность в этой жизни очистить свою душу, измениться.

Андрей Кудзин поставил моноспектакль «Маленький принц», наполнив его своими акцентами и смыслами. Максим Метельников сделал в пространстве арт-кафе «Моего бедного Марата, или Одну абсолютно Ленинградскую историю» о трех молодых людях, чьи судьбы навсегда связала блокада Ленинграда.

На нашей сцене с успехом идут «Ромул Великий» Ф.Дюрренматта, «Книжный воришка» М. Ладо – М. Зусака, и много что еще.

– А вы сами-то чем порадуете зрителей в предстоящем сезоне?

– У меня в разработке – «Покровские ворота». И в сентябре грядет премьера – «Последняя женщина сеньора Хуана» Л. Жуховицкого. Это будет разговор о любви, о последних десятилетиях Дон Жуана, которому за пятьдесят. Герой подводит итоги и размышляет над тем, что же такое любовь – счастье или наказание.

– Почему именно этот спектакль и эта тема?

– Это название шло у нас лет 30 назад. Спектакль выходит к юбилейной дате Беляковича, это мой поклон в сторону мастера. К его 70-летию я сделал спектакль «Мольер», как он когда-то сделал его в память о своем учителе Борисе Ровенских. А к 75-летию – история Дон Жуана.

Но это будет совершенно самостоятельное произведение. Я всегда говорю с собой, с миром, со зрителем о любви и гармонии. Есть два персонажа по жизни – Казанова и Дон Жуан, причем Дон Жуан более романтичный. Вот каково это – дожить до того момента, когда перестаешь любить? Мне самому уже под 60, много в жизни прожито – взлетов, падений, измен, «любовий», и это этапный для меня самого спектакль. «Как молодым мы были, как искренне любили»… Но все проходит. Как тогда можно в любви возродится как феникс из пепла? Это – один аспект. А второй аспект – окружение Дона Гуана. Все написано в пьесе четко: Дон Жуана утащил каменный гость. И у него есть слова: «А мне все равно – жить или не жить». Это как так? И не из-за того ли, что тысяча первый поцелуй может быть и приятен, но в нем нет ничего сокровенного? И как тогда эту сокровенность пронести через всю жизнь?

Мой разговор со зрителем, конечно же, более глубок, чем поле самой пьесы. Потому что для меня эта сокровенность накладывается и на театр… И тут мы можем продолжать задавать вопросы: как, например, сохранить эту первозданную сокровенность в роли, которую ты играешь 35 лет, в своей профессии? Так что здесь очень много пластов.

– Вы владеете секретом этой сокровенности?

– Меня Белякович учил не повторяться. Я играл Калигулу, сложнейший материал. Как-то однажды проскочила крамольная мысль: я вчера гениально сыграл, и следующий спектакль я все повторю один в один. Но тиражирование вчерашней «формулы успеха» – и есть катастрофа. Как оказалось. Пытаться повторить вчерашнего себя – это путь в никуда. Сегодня я никогда не знаю, с чего начнется мой спектакль и чем закончится. Нет, я, конечно же, четко знаю все мизансцены и слова своей роли, знаю, про что я играю. Но вот «как»? Это и есть искусство быть в «сегодня и сейчас». И если ты овладеешь этим искусством, значит ты жив.

– В чем высшее счастье артиста? Зачем вы пошли в эту профессию?

– С годами я понял, что любой артист – это «комплекс к этому миру». То есть ты защищаешься от этого мира как можешь. Ведь в наших снах и фантазиях мы все – супермены. Но мир существует по определенным законам, несет в себе ограничения, тебя все время что-то сдерживает – совесть, понятие морали и так далее. А сцена снимает все фобии и запреты. Все снимает с тебя! Профессия артиста дает возможность тотальной свободы: на сцене можешь быть убийцей и жертвой, героем-любовником и обманутым мужем, да кем угодно! И при этом нас на сцене никто не трогает – мы можем быть Воландами, Холестаковыми, Городничими, Калигулами…

– Как вам удается совмещать в себе ипостаси артиста, режиссера, и художественного руководителя театра?

– Ну, первые-то двое давно между собой договорились. А третьему очень помог наш нынешний директор Дмитрий Юрьевич Берестов. Появившись в Театре на Юго-Западе три года назад, он джентельменски снял с меня огромную часть нагрузки и дал мощный толчок и новое творческое дыхание Театру на Юго-Западе. Мне даже иногда кажется, что это заботливая рука Валерия Романовича Беляковича незримо направила его к нам. Тихий ангел пролетел… Потому что по всем законам театра он живет лет двадцать пять, а потом умирает. И мы давно должны были бы развалиться, но однако ведь вот – готовимся скоро громко отметить свое пятидесятилетие!

Беседовала Елена Булова.

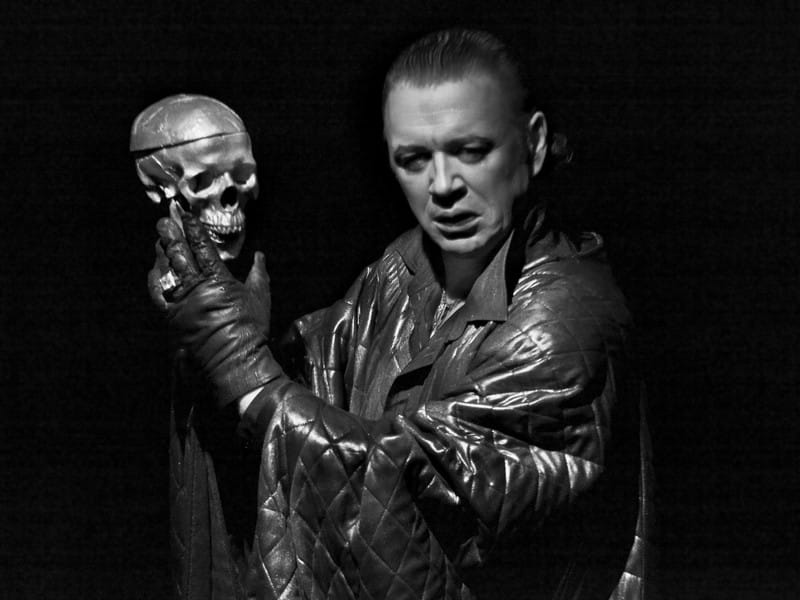

Фото из личного архива Олега Леушина