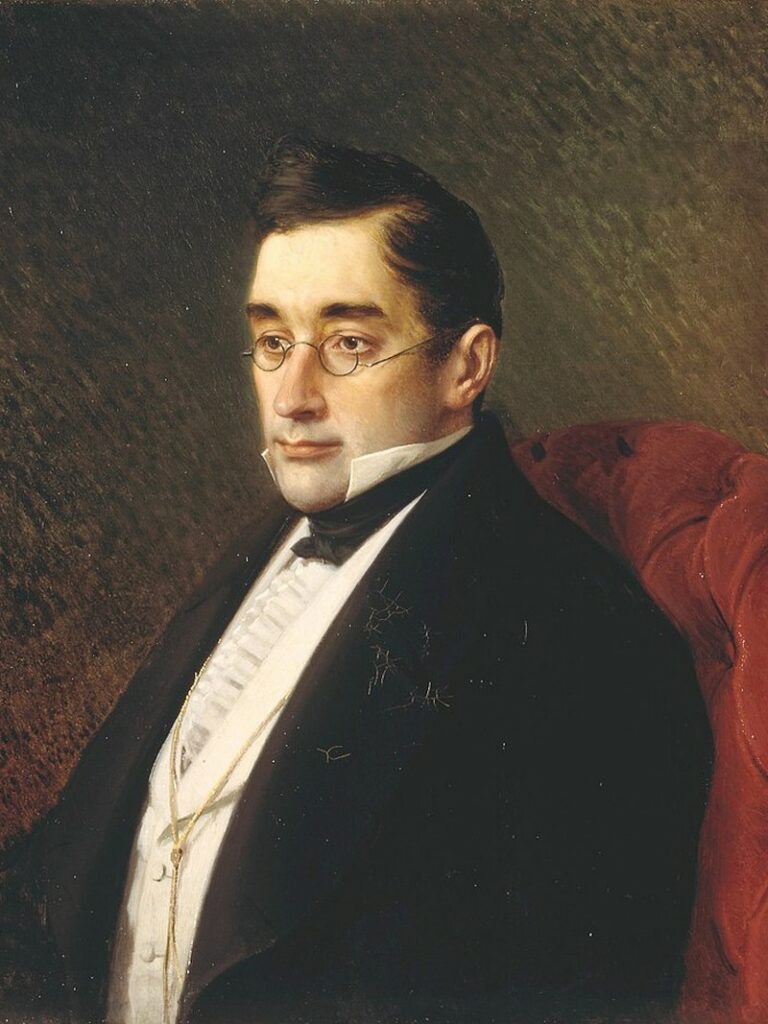

22 августа 1828 года в Сионском соборе Тифлиса, как тогда назывался Тбилиси, статский советник, полномочный министр при Персидском дворе Александр Грибоедов обвенчался с грузинской княжной Ниной Чавчавадзе.

По легенде, во время венчания с 15-летней Ниной 33-летний Грибоедов, страдавший от лихорадки, обронил обручальное кольцо, что считалось дурным предзнаменованием. Беда не заставила себя ждать.

Пользуясь большим успехом у женщин, Грибоедов до встречи с Ниной Чавчавадзе, по словам русского литературного критика и историка русской литературы Александра Скабичевского, не испытывал еще ни одной глубокой и сильной привязанности. Писатель, критик и публицист Александр Бестужев уверял, что Александр Грибоедов не любил женщин: считал, что «женщина есть мужчина-ребенок». Слова Байрона «Дайте им пряник да зеркало – и они будут совершенно довольны» эти казались Грибоедову справедливыми.

«Чему от них можно научиться? – говорил он. – Они не могут быть ни просвещенны без педантизма, ни чувствительны без жеманства. Рассудительность их сходит в недостойную расчетливость и самая чистота нравов – в нетерпимость и ханжество. Они чувствуют живо, но не глубоко. Судят остроумно, только без основания, и, быстро схватывая подробности, едва ли могут постичь, обнять целое. Есть исключения, зато они редки; и какой дорогой ценой, какой потерею времени должно покупать приближение к этим феноменам! Словом, женщины сносны и занимательны только для влюбленных».

Нина Чавчавадзе принадлежала к старинному роду грузинских князей. Она родилась в усадьбе Цинандали. Нина еще в ранней юности отличалась необыкновенной красотой, изысканностью манер и душевной добротой.

«Отец Нины Александровны, единственный сын Гарсевана Чавчавадзе, заботам которого Грузия была обязана присоединением к России, князь Александр, родился в Петербурге, был крестником императрицы Екатерины, получил прекрасное по тогдашним меркам образование и, вступив в военную службу, участвовал в войне 1812 года, – рассказывал Александр Скабичевский. – Перейдя затем в кавказские войска, занимал видные административные посты и с замечательными качествами общественного деятеля соединял горячую любовь к своей родине и блестящее дарование поэта. Кроме многих оригинальных его произведений, можно указать на несколько элегий и стансов Пушкина, прелестно переложенных им на грузинский язык (…) Но главная заслуга князя Александра заключалась в том, что он умел дом свой сделать прочным звеном между грузинским обществом и русскими людьми, ехавшими служить на Кавказ. Владеющий в совершенстве как своим родным языком, так и русским, уважаемый и любимый русскими и туземцами, князь был не только прекрасным толмачом между двумя национальностями, но и живым проводником их полного слияния. (…) Князь Александр достойно продолжал дело, начатое его отцом. Гарсеван способствовал политическому объединению Грузии и России, а сын его благодаря своему характеру сблизил грузин с русскими. Всякий русский, занесенный на дальнюю чужбину, дышал у него родным воздухом; всякий грузин шел к нему с душою нараспашку; тут они встречались, знакомились и научались понимать и любить друг друга».

Переведенный в 1822 году из Персии в Тифлис, Александр Грибоедов, конечно же, не мог не познакомиться с домом Чавчавадзе. Очень скоро он близко сошелся с князем Александром, между ними установилась искренняя и теплая дружба. Старшая дочь князя Нина, родившаяся 4 ноября 1812 года, росла и воспитывалась на глазах Грибоедова.

«Часто он занимался с ней музыкой; она привыкла не считать его чужим, не стеснялась с ним в детской своей беседе, тем самым обнаруживая все прекрасные качества своего характера и свои способности, и в первую пору своего полного расцвета вызвала в душе его сильное и глубокое чувство любви, присущее лишь человеку, вступавшему в возраст зрелости, – писал Александр Скабичевский. – (…) Она была в полном смысле слова красавица: стройная, грациозная брюнетка, с чрезвычайно приятными и правильными чертами лица, с темно-карими глазами, очаровывающими всех добротою и кротостью. Грибоедов иначе не называл ее, как Мадонной Мурильо».

О своем сватовстве к Нине Александр Грибоедов написал 24 июня 1828 года в письме к писателю, литературному критику и издателю Фаддею Булгарину: «Это было 16-го. В этот день я обедал у старинной приятельницы (Ахвердовой), за столом сидел против Нины Чавчавадзе, все на нее глядел, задумался, сердце забилось, не знаю, беспокойство ли другого рода, по службе, теперь необыкновенно важной, или что другое придало мне решительность необычайную; выходя из-за стола, я взял ее за руку и сказал ей: «Venez avec moi, j’ai quelque chose a vous dire» (Пойдемте со мной, мне нужно вам кое-что сказать (фр.). Она меня послушалась, как и всегда; верно, думала, что я ее усажу за фортепиано; вышло не то; дом ее матери возле, мы туда уклонились, взошли в комнату, щеки у меня разгорелись, дыхание занялось, я не помню, что я начал ей бормотать, и все живее и живее, она заплакала, засмеялась, я поцеловал ее, потом к матушке ее, к бабушке, к ее второй матери, Прасковье Николаевне Ахвердовой, нас благословили, и я отправил курьера к ее отцу в Эривань с письмами от нас обоих и от родных».

Благословение Александра Чавчавадзе вскоре было получено. Между тем, как сообщал Грибоедов Булгарину, возвращаясь из действующего отряда в Тифлис, он заболел желтой лихорадкой: «К 22 августа получил облегчение. Нина не отходила от моей постели, и я на ней женился. Но в самый день свадьбы, под венцом уже, опять посетил меня пароксизм, и с тех пор нет отдыха; я так исхудал, пожелтел и ослабел, что думаю, капли крови здоровой во мне не осталось».

Бракосочетание состоялось 22 августа вечером. На свадьбе присутствовало 50 человек. Венчание происходило в Сионском соборе. В припадке лихорадки Александр Грибоедов, по словам Скабичевского, «потерял одно обручальное кольцо».

Из собора все отправились на новую квартиру Грибоедова на торжественный ужин. Затем следовал ряд празднеств. Так, 24 августа у новобрачных был обед на 100 человек, танцы после которого длились до 11 часов вечера. 26 августа был бал, танцы продолжались до 4 часов утра.

9 сентября Грибоедов выехал со всей своей свитой, с молодой супругой и тещей из Тифлиса к месту своей службы. Торжественные проводы сопровождались звуками полковой музыки… Путь лежал через Коды, Шулаверы, Гергеры и Амамлы на Эривань. Из Эчмиадзина Александр Грибоедов писал своей приятельнице Варваре Миклашевич следующее: «Друг мой Варвара Семеновна! Жена моя, по обыкновению, смотрит мне в глаза, мешает писать; знает, что пишу к женщине, и ревнует. Не пеняйте же на долгое молчание, милый друг, видите ли, в какую необыкновенную для меня эпоху я его прерываю. Женат, путешествую с огромным караваном, 110 лошадей и мулов, кочуем под шатрами на высотах гор, где холод зимний. Нинушка моя не жалуется, всем довольна, игрива, весела; для перемены бывают нам блестящие встречи, конница во весь опор несется, пылит, спешивается и поздравляет с счастливым прибытием туда, где бы вовсе быть не хотелось. Нынче нас принял весь клир монастырский в Эчмиадзине, с крестами, иконами, хоругвями, пением, куреньем etc. (…) «Как это случилось? Где я, что и с кем? Будем век жить, не умрем никогда!» – Слышите? Это жена мне сейчас сказала, ни к чему, – доказательство, что ей шестнадцатый год. Но мне простительно ли, после стольких опытов, стольких размышлений, вновь броситься в новую жизнь, предаваться на произвол случайностей и все далее от успокоения души и рассудка. А независимость, которой я был такой страстный любитель, исчезла, может быть, навсегда, и как ни мило, как ни утешительно делить все с милым, воздушным созданием, но это теперь так светло и отрадно, а впереди так темно, неопределенно! (…) Наконец после тревожного дня вечером уединяюсь в свой гарем; там у меня и сестра, и жена, и дочь – все в одном милом личике; рассказываю, натверживаю ей о тех, кого она еще не знает и должна со временем страстно полюбить (…) Полюбите мою Ниночку. Хотите ее знать? В Malmaison, в Эрмитаже, тотчас при входе, направо, есть Мадонна в виде пастушки Murillo, – вот она».

В Эривани Нина Александровна увиделась и простилась с отцом, который не был у нее на свадьбе.

25 сентября Нина с мужем поехали дальше, причем Грибоедов говорил жене шутя: «Не оставляй костей моих в Персии; если умру там, похорони меня в Тифлисе, в монастыре Св. Давида».

7 октября они прибыли в Тавриз, где Нина Александровна должна была остаться: супруг не хотел подвергать ее тяготам опасного путешествия. Здесь Грибоедов пробыл до 5 декабря, а затем отправился дальше, навеки простясь со своей юной женой.

«С первых же дней путешествия по персидской территории, совместно с персидской свитой, начались недоразумения, не обещавшие ничего доброго, – рассказывал Александр Скабичевский. – Русская свита, состоявшая из 16 казаков и 30 человек прислуги из магометан, русских, грузин и армян, была без всякого надзора и своим поведением раздражала персидскую свиту. Хозяйством заведовал Рустем-бек, получавший от персиян ежедневно для пропитания посольства продовольствие на сумму до 75 червонцев. Провизия собиралась персиянами натурою с народа, при проезде, и, если каких-то припасов не оказывалось, Рустем-бек требовал деньги. За время пути он собрал таким образом более 200 червонцев. Персияне были крайне недовольны, полагая, что это делается с ведома Грибоедова, а Грибоедов узнал об этом уже близ Тегерана, когда в одном селении Рустем-бек прибил старика за то, что тот давал ему 9 червонцев вместо 14. Грибоедов тогда же не велел собирать денег и обещал на обратном пути возвратить все собранное, но Рустема оставил при себе.

(…) Посольство приблизилось к Тегерану в злополучное, по мнению персиян, время, ибо Солнце было в созвездии Скорпиона, и в первые же дни, начав выполнять свои посольские обязанности, Грибоедов обнаружил, что взялся за дело, совсем для него не подходящее. Но странно было бы и ждать дипломатических добродетелей вроде такта, уступчивости, вкрадчивости, хитрости, притворства от Грибоедова, с его самолюбием, гордостью и заносчивостью, являвшегося ярким олицетворением модного в то время байроновского типа; к тому же еще во время прежней миссии и затем в военном лагере (…) он был крайне озлоблен на персиян и предубежден против них, и у него сложилось убеждение, что с ними не следует церемониться, так как от этого они лишь делаются хуже, а надо проявлять к ним полное пренебрежение, обращаться с ними высокомерно, с непреклонной настойчивостью, и только таким образом можно поддержать достоинство и честь русского имени».

Именно поэтому, по словам Скабичевского, Грибоедов с первых же дней пребывания в Тегеране «нимало не заботился о соблюдении персидского этикета и на каждом шагу нарушал его». Так, во время первой же аудиенции он просидел час перед шахом, восседавшим в короне и тяжелой одежде, унизанной драгоценными камнями, и шах был очень утомлен столь долгим визитом. Во время второй аудиенции Грибоедов опять просидел очень долго, так что шах в утомлении прекратил аудиенцию, произнеся: «Мураххас» (отпуск). Грибоедов оскорбился и обратился к министру иностранных дел с резкой нотой о неуместности подобного выражения. Объяснением министра он не удовлетворился, а тот со своей стороны обратил внимание Грибоедова на употребление им в корреспонденции звания шаха без титулов.

Пока Грибоедов препирался с шахом и его министрами, его слуги постоянно ссорились с персами. Так, например, слуги одного перса избили дядьку Грибоедова, Александра Грибова, а у одного казака разбили бутылку с водкой, за что виновный был строго наказан. На посольскую прислугу все жаловались, особенно на бывших в ее числе армян и грузин. Все это с каждым днем усиливало неприязнь персов к посольству. Особенно на отношение к миссии влияли требования посланника вернуть русских подданных, взятых в плен и нередко проданных и перепроданных из одних рук в другие, причем владельцы не получили никакой компенсации.

Когда время отъезда посольства было уже назначено, шах прислал Грибоедову орден Льва и Солнца 1-й степени, ордена для секретарей и богатые подарки посланнику и всей свите. На другой день состоялась прощальная аудиенция, на которой шах опять употребил слово «мураххас».

«Замечено было также, что ему неприятно слишком развязное обращение Грибоедова в его присутствии и упорное стремление посланника сидеть перед ним, – добавляет Скабичевский. – Каплею же, переполнившей чашу, послужило столкновение с персидским правительством из-за армянина Мирзы-Якуба, который уже долгое время жил в Персии, заведуя в качестве главного евнуха гаремом шаха. За несколько дней до назначенного срока отъезда Мирза-Якуб явился в посольство и заявил о своем желании возвратиться в Россию. Грибоедов принял в нем участие, но персидское правительство тем энергичнее воспротивилось возвращению Якуба в Россию, что последний много лет был казначеем и главным евнухом, знал все тайны гарема и семейной жизни шаха и мог огласить их.

Шах разгневался; весь двор возопил, как будто случилось величайшее народное бедствие. В день по двадцать раз приходили посланцы от шаха с самыми нелепыми представлениями; говорили, что евнух – то же, что жена шахская, и что, следовательно, посланник отнял жену у шаха; требовали с Якуба огромных денег; утверждали, что он обворовал казну шаха и отпущен быть не может, так как по воле шаха должен подвергнуться духовному суду. Между тем Грибоедов продолжал прилагать все силы для освобождения находившихся в Тегеране пленных. Две пленные армянки были приведены к нему от Аллаяр-хана; Грибоедов допросил их и, когда они объявили о желании ехать в свое отечество, оставил в доме миссии, чтобы потом отправить по принадлежности. Но одно присутствие этих женщин среди мужского населения посольского дома произвело на персиян впечатление неслыханного скандала. В довершение всего до сведения главы духовенства муджтехида Мессиха-мирзы дошло, что Якуб ругает мусульманскую веру. «Как! – говорил муджтехид, – этот человек двадцать лет был в нашей вере, читал наши книги и теперь поедет в Россию, надругается над нашею верою; он – изменник, неверный и повинен смерти!» Также о женщинах доложили ему, что их насильно удерживают в посольском доме и принуждают отступиться от мусульманской веры».

По словам секретаря посольства Мальцева, 30 января базар был заперт, с самого утра народ собирался в мечети. Прозвучал призыв: «Идите в дом русского посланника, отбирайте пленных, убейте Мирзу-Якуба!» Тысячи людей с обнаженными кинжалами вторглись в посольство и принялись бросать камни.

«Все крыши были уставлены свирепствующей чернью, которая лютыми криками изъявляла радость и торжество свое, – рассказывал Мальцев. – Караульные сарбазы (солдаты) наши не имели при себе зарядов, бросились за ружьями своими, которые были складены на чердаке и уже растащены народом. С час казаки наши отстреливались, тут повсеместно началось кровопролитие. Посланник, полагая сперва, что народ желает только отобрать пленных, велел трем казакам, стоявшим у него на часах, выстрелить холостыми зарядами и тогда только приказал заряжать пистолеты пулями, когда увидел, что на дворе начали резать людей наших. Около 15 человек из чиновников и прислуги собрались в комнате посланника и мужественно защищались у дверей. Пытавшиеся вторгнуться силою были изрублены шашками, но в это самое время запылал потолок комнаты, служившей последним убежищем русским: все находившиеся там были убиты низверженными сверху каменьями, ружейными выстрелами и кинжальными ударами ворвавшейся в комнату черни. Начался грабеж: я видел, как персияне выносили на двор добычу и с криком и дракою делили оную между собою. Деньги, бумаги, журналы миссии – все было разграблено».

В тот день погибли 37 русских и 19 тегеранских жителей. На другой день изуродованные тела убитых были вывезены за городскую стену, брошены там в кучу и засыпаны землей без всяких религиозных обрядов.

«Спустя немного времени тело Грибоедова было отрыто, причем оказалось настолько изуродованным, что он мог быть узнан лишь по сведенному пальцу! – сообщал Александр Скабичевский. – Положивши в простой гроб, покойного отправили в Россию».

30 апреля прах Александра Грибоедова привезли в Гергеры, где гроб видел Пушкин, упоминувший об этом событии в «Путешествии в Арзрум».

Между тем Нина, ничего не зная о случившемся с мужем, жила в Тавризе полной затворницей, не смея показаться на улицах, так как это было бы соблазном для мусульманок.

Общалась она лишь с семьей английского консула, жена и дочери которого полюбили ее, как родную.

«Разлука с мужем становилась все более тягостной для Нины Александровны, и особенно потому, что она была беременна, – писал Скабичевский. – Прошел месяц… было несколько писем, суливших скорое возвращение, и затем они прекратились. Объясняли это скверными дорогами Персии, неустройством почтовых сообщений и т. п., и вдруг пришло известие о катастрофе.

От Нины Александровны поспешили скрыть беду: спасшийся Мальцев, привезший известие, уверил Нину Александровну, что Грибоедов здоров, но до того занят, что не имел времени написать к ней ни строчки, а поручил ему передать ей на словах, что дела задержат его в Тегеране надолго и потому он просит ее возвратиться в Тифлис, к своей матушке, и ожидать там его приезда. Нина Александровна колебалась и не знала, на что решиться. Но письмо от отца, подтверждавшее слова Мальцева и извещавшее, что он выехал к ней навстречу, заставило ее отправиться в путь».

Нину благополучно довезли до Тифлиса и передали матери.

Время шло, а писем от Грибоедова по-прежнему не было. Тревога Нины Александровны росла с каждым днем. О гибели мужа она узнала случайно. Однажды к ней заехала жена командующего русскими войсками Ивана Паскевича и, застав ее одну, стала говорить об отсутствующем Грибоедове и о его молчании, из-за частых вопросов встревоженной Нины запуталась в своих словах и, расплакавшись, проговорилась. С Ниной сделался страшный истерический припадок, а на следующий день она разрешилась недоношенным младенцем. Ребенок прожил всего один день.

Тело Грибоедова прибыло в Тифлис, где 18 июня 1829 года было предано земле у церкви Св. Давида. Как хотел он сам.

На могиле мужа Нина Александровна поставила часовню, а в ней – памятник, изображающий молящуюся и плачущую перед распятием женщину – эмблему ее самой; на памятнике была помещена надпись: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской; но для чего пережила тебя любовь моя?»

Александр Скабичевский в своей работе о Грибоедове писал: «Награжденная щедрой пенсией, шестнадцатилетняя вдова до смерти осталась верна памяти мужа и, отклоняя все блестящие предложения, посвятила жизнь родным, друзьям, знакомым, сделав из нее одно сплошное благотворение. Это был ангел-хранитель всего семейства и в то же время существо, которому поклонялись все служившие тогда на Кавказе, начиная с наместников до самых низших чинов. Ее всегда окружал какой-то особенный ореол благодушия, доступности, умения войти в нужды каждого и сделать эти нужды своими. Когда ей случалось проживать в Тифлисе, редкую неделю не взбиралась она пешком на крутую гору Св. Давида для того, чтобы навестить драгоценный прах. Умерла она 45-ти лет от роду, в 1857 году, от холеры и погребена рядом со своим возлюбленным мужем».

Верность Нины Александровны трагически погибшему мужу стала легендарной еще при ее жизни. Имя Нины Чавчавадзе было окружено почетом и уважением тифлисцев, ее называли Черной розой Тифлиса.

В 1879 году поэт Яков Полонский посвятил памяти Нины стихотворение:

Там, в темном гроте – мавзолей,

И – скромный дар вдовы –

Лампадка светит в полутьме,

Чтоб прочитали вы

Ту надпись и чтоб вам она

Напомнила сама –

Два горя: горе от любви

И горе от ума.

Сергей Ишков.

Фото ru.wikipedia.org