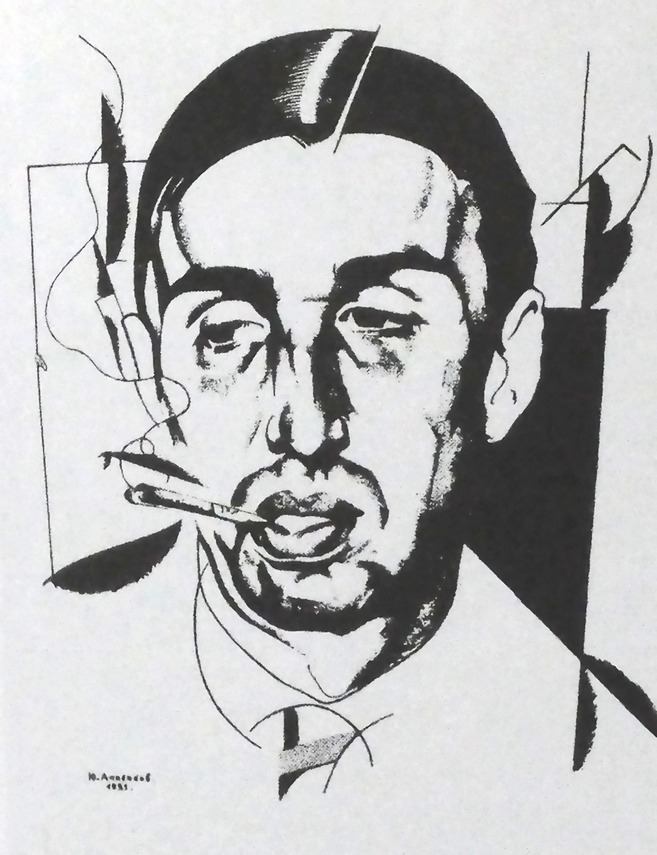

Утром 27 августа 1958 года во французском курортном городке Йер не стало русского поэта, прозаика и публициста Георгия Иванова. Зинаида Гиппиус называла его «первым поэтом русской эмиграции».

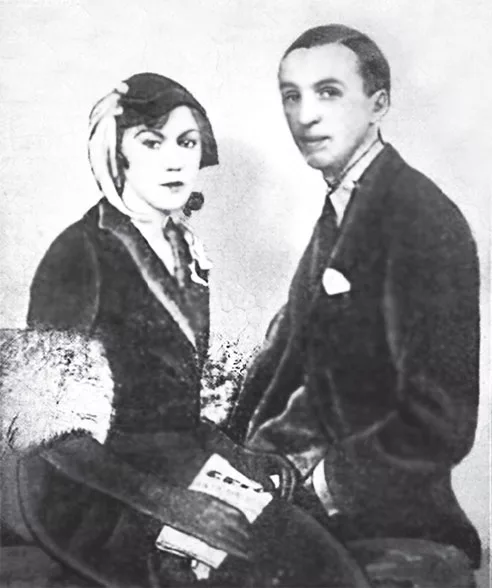

Георгий Иванов выехал в Германию в конце сентября 1922 года. Последние три с половиной года жизни он вместе со своей супругой Ириной Одоевцевой жил в Йере, на побережье Средиземного моря. С февраля 1955 года Иванов и Одоевцева были постояльцами пансионата для лиц без гражданства, не имеющих собственного жилья, находясь на государственном обеспечении.

«Печататься Георгию Иванову было негде, – пишет Вадим Крейд в книге об Иванове из серии ЖЗЛ. – Ведь не в «Русских новостях», газете парижской, но настолько просоветской, что прозвали ее «Московскими новостями». (…) Суровая пора настала в 1947-м. Случалось, ложились спать голодными. Ирина Владимировна продавала за бесценок свои довоенные шубы. Деньги тут же уплывали. (…) «Положение наше с Георгием Ивановым все ухудшалось. Порой мы были близки к отчаянью», – вспоминала о тех днях Одоевцева. Устроиться куда-нибудь на службу он не то чтобы не хотел, а физически не мог и был убежден, что к службе природно неприспособлен. (…) Другие поэты-парижане работали. Георгий Иванов обо всем этом не раз слышал, но надеялся, что авось (именно авось) проживет без работы, без службы, без торговли. Не мерил себя чужими мерками, по праву считая себя профессиональным писателем, и оставался при убеждении, что его, как и немногих других – Бунина, Ремизова, Алданова и некогда Ходасевича – кормить должна литература».

Настроения Георгия Иванова того времени выражены в стихах 1947 года:

Ничего не вернуть. И зачем возвращать?

Разучились любить, разучились прощать,

Забывать никогда не научимся…

Спит спокойно и сладко чужая страна.

Море ровно шумит. Наступает весна

В этом мире, в котором мы мучимся.

«С утра до вечера бегал он по Парижу в поисках денег», – писала Ирина Одоевцева.

Русский Париж так и не оправился от нанесенного войной удара.

«Атмосферы, которой раньше русский Париж отличался от всего эмигрантского рассеяния, не чувствовалось, – пишет Вадим Крейд. – Канул в небытие старый Монпарнас. «Был целый мир – и нет его». Что осталось прежним, так это равнодушие французских писателей к русской эмиграции (…) Среда, общая атмосфера, содружество проявляются от нерастраченных запасов, от избытка, а не от безнадежности. Эстетизм потерпел крах».

После переезда из Монморанси в Париж Одоевцева взялась за роман, который писала по десять часов кряду. Домашними делами ведал Георгий Иванов.

«Я кручусь, мою посуду, жарю, варю, подметаю, высчитываю гроши, стараюсь как умею развлечь. Сам я при этом неврастенический лентяй, проживший всю жизнь ничего не делая и не очень заботясь», – писал он писателю Роману Гулю, с которым у Иванова завязалась эпистолярная дружба.

Примечательно, что при всей остроте и проницательности своих литературных оценок Ирину Одоевцеву как писательницу и поэтессу он ставил выше себя: «Супружество тут ни при чем. Другим говорить это трудно – скажут: подбашмачный муж».

Владимир Марков говорил, что Георгий Иванов «больше других писал в стихах об эмиграции и с эмигрантской точки зрения», он утверждал, что Иванов – самая большая ценность русского зарубежья, по его стихам можно изучать сознание современного человека. Он столь же современный поэт, как для своего времени – Некрасов. Многие говорят об отрицательных мотивах в творчестве Георгия Иванова, но его стихи не о нигилизме, а об отрицании его. «Спорить же с ним можно только об одном – о ценности нашего мира», – заявлял Марков. Сам Иванов считал, что мысль Владимира Фёдоровича требует дополнения: спорить с ним можно не только о ценности мира нашего, но и иного.

«Когда они (Георгий Иванов и Ирина Одоевцева. – С. И.) прибыли в Йер, только-только начинался 1955 год, – рассказывает Вадим Крейд. – Была зима, но какая – пятнадцать градусов тепла. Золото мимоз – золото в лазури. Глубокая легкая синева, ни ветерка, ни облачка. Никто достоверно не знает, где суждено умереть. Не знал и он, что конечная станция достигнута, вот тут последняя остановка. Пусть же будет она безмятежной. Позади годы лишений, безнадежности, нужды. Приехав в этот дивный уголок Лазурного Берега в департаменте Вар, он представить не мог да и не стал бы себе представлять, что именно здесь окончит свои дни. Конечно, о будущем он задумывался, и тогда казалось, что хоть лет десять судьба приберегла ему, а то и пятнадцать – двадцать. Как «Великому Муфтию» – Ивану Алексеевичу Бунину, прожившему последние свои годы довольно близко от Йера, в Грассе. «Здесь так хорошо, что и помирать неохота, хотя, пожалуй, придется», – говорил Георгий Иванов. Старческий дом (пансионат для лиц без гражданства. – С. И.) размещался на авеню де Бельжик в заново отделанной вилле. Некоторые говорили; не вилла, а бывший дворец».

Дом стоял в окружении пышного сада с дорожками и клумбами. Когда-то Йер поставлял в Париж розы, и они росли повсюду. Был розарий и в саду пансионата.

Здесь в лесах даже розы цветут,

Даже пальмы растут – вот умора!

Но как странно – во Франции, тут,

Я нигде не встречал мухомора.

Прожив во Франции половину жизни, Георгий Иванов все время сравнивал ее с Россией, единственной точкой отсчета.

Пансионат был учрежден для иностранцев, французов в него не принимали. Кто-то сказал, что эта богадельня – «для международной интеллигенции». Когда Иванов и Одоевцева начали хлопотать об устройстве в Йере, Георгию Владимировичу шел 60-й год, Ирине Владимировне – 59-й. Для старческого дома возраст был не вполне подходящим. В то, что все обернется благополучно, не верилось. «Оставь надежду навсегда», – шутил Иванов. Это было название только что опубликованного в Нью-Йорке романа Одоевцевой.

«Их прошению все-таки был дан ход, пришло письмо с приглашением на врачебный осмотр, – рассказывается в книге из серии ЖЗЛ «Георгий Иванов». – «Оставь надежду навсегда», – бормотал Иванов, повязывая галстук. Он уже не скрывал своего пессимизма.

Заведение поддерживалось правительством. Большинство обитателей, едва ли не две трети, были «красные испанцы». В гражданской войне победил Франко, и они бежали в 1938-м через испано-французскую границу. Во франкистской Испании оставаться было смертельно опасно. Они тоже были изгнанники, беженцы и отлично понимали судьбы русских, оказавшихся здесь не по своей воле. Но причины изгнанничества у тех и других были противоположные. Испанцы держались с достоинством, умели быть обходительными. Ни холода, ни замкнутости не чувствовалось в них. Георгию Иванову это не обременительное, не портящее настроение соседство казалось каким-то психопатическим вывертом его судьбы. «Что-то дикое есть в сознании, – писал он летом 1955-го Борису Зайцеву, – что, погубив жизнь зря, на антибольшевизме, сидеть в богадельне с людьми, для которых Сталин – бог. Между прочим, поскольку можно их прощупать, очень неплохие в массе люди. Вроде русских рабочих. Есть и три-четыре-пять экземпляров отборных прирожденных чекистов». Прояснилось это позднее, когда он успел завести добрые отношения с несколькими симпатичными «красными» и, иронизируя над собой, говорил жене о дружбе петербургского монархиста с кастильскими большевиками».

В пансионате-богодельне жили и соотечественники, все старше Георгия Иванова. Почти спустя месяц после переезда в Йер Иванов писал Роману Гулю: «Не могли бы Вы прислать на адрес нашего русского библиотекаря пачку старых – какие есть – номеров «Нового Журнала», сделаете хорошее дело. Здесь двадцать два русских, все люди культурные и дохнут без русских книг. Не поленитесь, сделайте это, если можно».

«Новый Журнал» Георгий Иванов считал лучшим русским журналом, годами регулярно печатался в нем и последние десять лет жизни оставался его пристрастным читателем, помня, чьи и какие произведения и в каком номере были напечатаны».

Окно комнаты Иванова и Одоевцевой выходило во двор, где росла пальма. В жаркую погоду Ирина Владимировна уходила туда спать. Георгий Владимирович жару переносил плохо, а с годами и совсем не переносил: «Ночь, как Сахара, как ад, горяча».

«На прокорм полагалось восемьсот франков, больше двух долларов, что при тогдашних французских деньгах было неплохо, – рассказывает Вадим Крейд. – Особенно после парижского недоедания и легшей чугунным грузом озабоченности, где достать на обед, на лекарства, чем заплатить за гостиничный номер. «Если не заниматься высокими делами, то все-таки здесь изумительно хорошо, после нашей адской жизни последних лет», – писал Иванов Роману Гулю. Так было только вначале, но позднее ощутимее стал режим крохоборства. Администрация экономила на всем – на еде в первую очередь. Мечталось сесть в автобус и поехать в Тулон в какой-нибудь ресторанчик. Там можно было заказать за те же восемьсот франков не один, а два приличных обеда.

Лекарства оплачивались отдельно – увы, они были нужны. Изматывало высокое давление, заработанное в годы послевоенного выживания, когда довелось ходить с протянутой рукой. Болезнь, непонятно какая, вселилась в него незадолго до переезда в Йер, подтачивала силы и не оставляла до конца. Если, увлекшись, он задерживался на прогулке дольше обычного, приходилось расплачиваться мерзкой слабостью и одышкой. Под шум в ушах шли на ум невеселые мысли. «Наш мир создан каким-то Достоевским, только не таким гениальным, как Фёдор Михайлович», – говорил он Одоевцевой».

В год переезда в Йер Георгий Иванов был бодр и полон замыслов. Но…

Труднее всего было привыкнуть к одиночеству. От него хотелось бежать, куда глаза глядят. Незначительные разговоры с испанцами по-французски не в счет. Люди порядочные, но говорить с ними не о чем, разве что о войне в Алжире. За обеденный стол садились вчетвером – Георгий Владимирович с женой и два старца, один из них бывший председатель дворянства. После одного из обедов в этом «избранном» обществе Иванов сказал Одоевцевой: «Глупость человеческая бесконечно величава».

Лето в Йере оказалось непереносимым: доходило до 42 градусов в тени, жара длилась до сентября. «Не только писать невозможно, но даже дышать», – говорил Георгий Владимирович. «Чертов климат» в конце концов оказался для него фатальным.

Когда становилось совсем невмоготу, Иванов принимал ледяной душ и ложился читать американский детектив. Когда-то он смеялся над Зинаидой Гиппиус, запойно поглощавшей детективы, а теперь и сам пристрастился к ним, брал их в местной библиотеке по несколько штук сразу.

Навестивший Иванова и Одоевцеву Георгий Адамович сказал: «Скучно везде, не только в Йере. А место это райское, и напрасно вы рветесь в неизвестность».

Но они рвались, мечтали о Ницце. Иванов хорошо знал русскую Ниццу – там Гоголь работал над «Мертвыми душами»: «Ницца – рай, солнце, как масло, ложится на всем… Спокойствие совершенное».

Безденежье сковывало по рукам и ногам. Получая очень скромные гонорары за стихи, Георгий Владимирович мог разве что съездить на автобусе в соседний Тулон. Насколько лучше было бы в каком-нибудь Русском доме под Парижем! Да и жара там, по крайней мере, с ума не сводящая… «От жары я делаюсь идиотом», – писал Иванов.

Но уехать из Йера возможности не было. К слову, каждый чек, приходивший на имя Георгия Иванова или Одоевцевой, нужно было держать в секрете: не ровен час узнает администрация богадельни. Считалось, что обитатели пансионата живут на всем готовом и вообще не могут нуждаться.

Иванов и Одоевцева хлопотали, просили, чтобы за них походатайствовали о переводе из интернационального дома (из этой «пальмовой дыры») в Русский дом под Парижем. Ничего не выходило.

«Адамович, пытавшийся помочь им, говорил, что главное препятствие в том, что Георгий Иванов и Одоевцева уже устроены, – пишет Вадим Крейд. – Другие ждут годами, мест мало, очередь еле движется, надо быть терпеливыми. В конце концов Г. Иванов получил предложение перебраться в недавно открытый Русский дом в Севре, в четверти часа на поезде от Парижа. Письмо пришло слишком поздно, когда Георгий Иванов был болен, чувствовал, что уже не поправится, и затевать переезд было не по силам. Несмотря на его отказ от Севра, друзья продолжали хлопотать. Ивановы мечтали о переводе в благотворительный Дом Ротшильда. (…) Но все делается медленно, снова наступает раскаленное лето, а болезнь уже не дает передышки».

Георгий Владимирович ставил перед собой и Одоевцевой практически неисполнимую в условиях эмиграции цель: «Мы должны иметь возможность жить литературой, никакой другой малейшей возможности у нас нет». Примириться с обстоятельствами он не хотел и не умел, пессимизм становился привычным душевным состоянием. При этом сохранялось неутолимое жизнелюбие, столь же самопроизвольное, как и его поэтический талант.

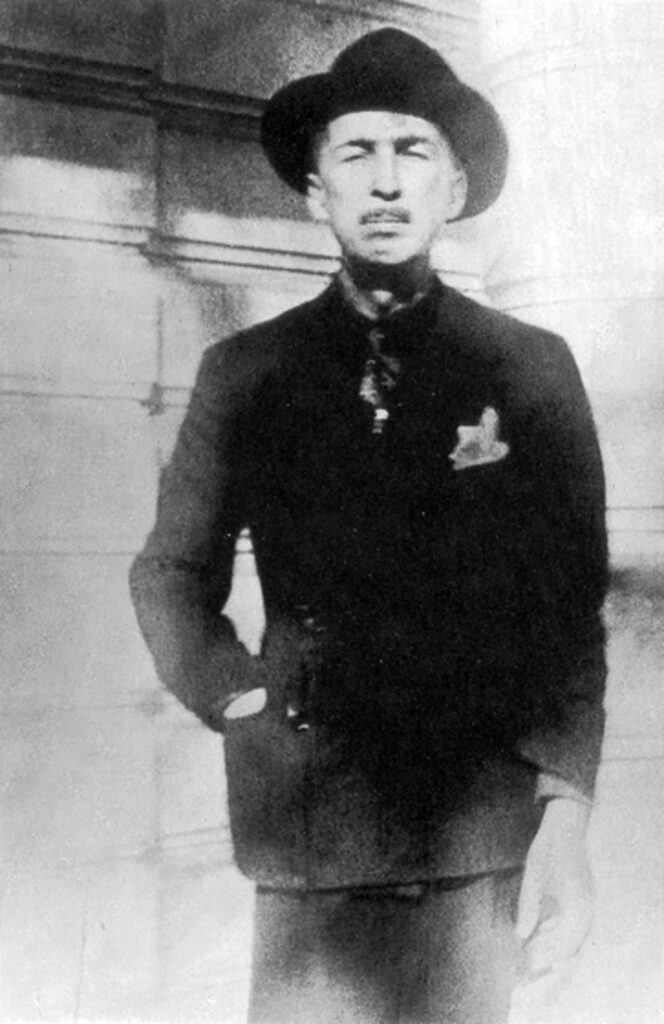

Когда из Парижа к нему приехал Кирилл Померанцев, считавшийся учеником Иванова, Георгий Владимирович сказал ему: «Жизнь продолжается рассудку вопреки… Нет, не жалуюсь. Если бы не уехал в двадцать втором из Петербурга, сгнил бы на Соловках». Померанцев с горечью отметил, как сдал, постарел «князь поэзии русского зарубежья», как называл Иванова Гуль, он сутулился, дышал с усилием, ходил с трудом…

Музыка мне больше не нужна.

Музыка мне больше не слышна.

Пусть себе, как черная стена,

К звездам подымается она,

Пусть себе, как черная волна,

Глухо рассыпается она.

Ничего не может изменить

И не может ничему помочь

То, что только плачет, и звенит,

И туманит, и уходит в ночь…

В этих строках Георгий Иванов напророчил дальнейшую судьбу и русской поэзии зарубежья, и своей в частности.

У многих ностальгия по родине со временем притуплялась, у Георгия Владимировича, напротив – с годами обострялась. Мало кто в первой эмиграции – как он да еще Бунин – переживал отрыв от России так горько. В стихах йерских лет тема России неизбывная.

Я хотел бы улыбнуться,

Отдохнуть, домой вернуться…

Я хотел бы так немного,

То, что есть почти у всех,

Но что мне просить у Бога –

И бессмыслица, и грех.

Здесь и сожаления, и даже раскаяние:

Я, что когда-то с Россией простился

(Ночью навстречу полярной заре),

Не оглянулся, не перекрестился

И не заметил, как вдруг очутился

В этой глухой европейской дыре.

«В Париже французский государственный служащий предложил ему принять гражданство. Вернувшись домой, он сказал жене: какой из меня француз, я русский – им и останусь. История известна со слов Ирины Одоевцевой, – рассказывает Вадим Крейд. – Действительно ли Георгию Иванову предлагали принять французское гражданство – вряд ли будет выяснено. До конца жизни он оставался с нансеновским паспортом, какие еще до войны выдавали эмигрантам. На вопрос в анкетах «Гражданином какой страны вы являетесь?» – Георгий Иванов всегда отвечал: русский беженец».

Приняв французское гражданство, русским бы Иванов не перестал быть, но социальное обеспечение было бы ему гарантировано, не пришлось бы жить в богадельне. На отказ от предлагаемого гражданства чиновник-француз якобы сказал Георгию Владимировичу: «Я вас понимаю и уважаю». Он действительно жил Россией, унес ее с собой в эмиграцию. В это тяжелое время замыслы у Георгия Иванова возникали в изобилии, но сил хватало лишь на осуществление ничтожной части задуманного.

Энергия замыслов требовала энергии воплощения. Но в Йере делалось им, как он считал, мало. Свое неделанье он приписывал лени. Один из замыслов был подлинно неотвязным, не давал покоя. Он придумал для него название, которое представлялось окончательным: «Жизнь, которая мне снилась». Сначала остановился было на ином варианте названия: «Воображаемые портреты», собираясь написать заново воспоминания – не новые «Китайские тени», не «Петербургские зимы», но факты и факты. «Я ужасно хочу написать свои воспоминания, потребность чувствую. Помру, и сколько «подробностей» помрет со мной».

Все же у новых мемуаров должно было быть нечто общее с «Петербургскими зимами». (…) В 1955 году работа над воспоминаниями шла полным ходом. «Ничего получается, по-моему», – говорил он Одоевцевой. Скорее всего это были наброски, неотделанные страницы. Где же они? У кого? Всплывут ли когда-нибудь? «Перо разгулялось над воспоминаниями. Но главным образом я страстно пишу (покуда во всех смыслах еще есть время) то, чего никогда не мог написать в суете парижского существования и для немедленной печати. То есть записываю то, что умрет со мной… Не свожу никаких счетов (разве с самим собой), но и не начищаю никаких самоваров». И еще нечто загадочное в этом признании: «Пишу документ с примесью потустороннего. Не думайте, что спятил или чересчур занесся. Во всяком случае это по возможности будет «чистая монета».

В самом начале 1958 года Иванова обнадежили: если он подготовит к печати свое собрание стихотворений, то оно может быть издано на частные средства. И Георгий Владимирович принялся за составление большого тома. По ходу дела он стал переписывать наново старые стихи – одно за другим. Эти исправления и добавления многие литературоведы считают неудачными. Работа по переделке, к счастью, не была окончена, а собрание стихотворений, к несчастью, при жизни Георгия Иванова не издали.

В начале августа 1958 года из Ниццы в Йер приехал Георгий Адамович. Он был готов к плохим новостям, но стал свидетелем наихудшего: Иванов страшно похудел, сравнивал себя с «бухенвальдской тенью». Он плохо держался на ногах, почти не вставал. Сам записывать свои стихи Георгий Владимирович уже не мог, но стихи приходили и он диктовал их Одоевцевой. По ее словам, цикл «Посмертный дневник» был написан за шесть месяцев.

Адамович видел, что его старый друг уже пересек черту, которую редко кто – разве чудом – перешагивает обратно.

Георгия Иванова не стало утром 27 августа. Он, который больничной койки всегда боялся и хотел умереть в своей постели, умер в местной больнице.

По словам Ирины Одоевцевой, умирая, Георгий Иванов в бреду произносил имя Пушкина. Возможно, это только прекрасная выдумка, но хочется верить. Ведь он и сам обращался к Пушкину в своем «Посмертном дневнике»:

Вы мне все роднее, вы мне все дороже.

Александр Сергеич, вам пришлось ведь тоже

Захлебнуться горем, злиться, презирать,

Вам пришлось ведь тоже трудно умирать.

О смерти и ее причине осталось несколько версий. Юрий Терапиано писал, что умер Георгий Иванов от цирроза печени и что агония длилась 68 часов. Говорили также о раке крови. Ирина Одоевцева уверяла, что причиной смерти стала болезнь сердца, при которой ему не следовало жить в Йере из-за тяжело переносимого им климата…

28 августа Георгий Иванов был похоронен в общественной могиле на муниципальном кладбище города Йер.

«На местном кладбище чуть заметный бугорок земли, маленький, связанный из двух веток воткнутый в него крест», – писал Кирилл Померанцев.

День похорон был очень жаркий – один из тех, которые очень плохо переносил Георгий Владимирович.

Зная, что уходит, Георгий Иванов оставил записку: «Благодарю тех, кто мне помогал. Обращаюсь перед смертью ко всем, кто ценил меня как поэта, и прошу об одном. Позаботьтесь о моей жене, Ирине Одоевцевой. Тревога о ее будущем сводит меня с ума. Она была светом и счастьем моей жизни, и я ей бесконечно обязан. Если у меня действительно есть читатели, по-настоящему любящие меня, умоляю их исполнить мою посмертную просьбу и завещаю им судьбу Ирины Одоевцевой. Верю, что мое завещание будет исполнено».

В свою очередь, Ирина Одоевцева говорила о муже: «В нем было что-то совсем особенное, не поддающееся определению, почти таинственное, что-то – не нахожу другого слова – от четвертого измерения».

Средств для перезахоронения Георгия Владимировича у Одоевцевой недоставало, был объявлен сбор денег, который шел очень медленно. Для переноса праха Иванова из Йера под Париж требовалось 300 тысяч франков. Литфонд с грехом пополам наскреб лишь четверть нужной суммы. Из-за безденежья, препятствий и промедлений прах Георгия Иванова перенесли на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа только в ноябре 1963 года.

Сергей Ишков.

Фото ru.wikipedia.org, culture.ru