2 сентября 1905 года князь Сергей Николаевич Трубецкой был избран ректором Московского университета. В это время его популярность в обществе, особенно среди молодежи, достигла своего пика.

Однако через 27 дней Сергей Трубецкой скоропостижно скончался. Современники отмечали, что никогда прежде смерть научного деятеля не воспринималась как национальное горе и не потрясала так глубоко все русское общество.

Религиозный философ, профессор Московского университета Сергей Трубецкой после начала войны с Японией ярко проявил себя на ниве политической публицистики. Считая революцию кровавым злом и величайшим бедствием, он был сторонником политических реформ, основанных на широком народном представительстве. Его политическим идеалом была конституционная монархия.

22 января 1905 года в Москве состоялось чрезвычайное дворянское собрание. Оно обсуждало две записки: первая была составлена группой во главе с Александром Самариным и высказывалась за необходимость твердой власти и незыблемость принципов самодержавия, другая – во главе с Сергеем Трубецким – за необходимые реформы в конституционном духе. 4 февраля 1905 года от рук террориста погиб дядя императора Великий князь Сергей Александрович. Напряженное состояние гражданского общества вынудило Николая II издать рескрипт об учреждении Государственной думы. Известие о разгроме японцами русской эскадры при Цусиме 14 – 15 мая 1905 года побудило земских и городских деятелей провести коалиционный съезд, направленный на поддержку государственной власти. В результате выборов был определен состав делегации из 14 человек под руководством Сергея Николаевича Трубецкого, предполагавшей прием у императора. Было также согласовано, что Трубецкой выступит с речью, на которую Николай II даст ответ.

Аудиенция состоялась 6 июня в Фермерском дворце в Петергофе, став первым шагом в установлении контакта верховной власти с оппозицией. После появления императора Сергей Трубецкой от имени общественных и земских деятелей произнес речь, впоследствии ставшую знаменитой. В петиции говорилось, что Россия переживает время «величайшего народного бедствия и великой опасности», «угнетение личности и общества, угнетение слова и всякий произвол множатся и растут».

«В смуте, охватившей все государство, мы разумеем не крамолу, которая сама по себе, при нормальных условиях, не была бы опасна, а общий разлад и полную дезорганизацию, при которой власть осуждена на бессилие, – говорил Трубецкой. – Русский народ не утратил патриотизма, не утратил веры в царя и несокрушимое могущество России, но именно поэтому он не может уразуметь наши неудачи, нашу внутреннюю неурядицу: он чувствует себя обманутым и в нем зарождается мысль, что обманывают царя. И когда народ видит, что царь хочет добра, а делается зло, что царь указывает одно, а творится совершенно другое, что предначертания Вашего величества урезываются и нередко проводятся в жизнь людьми, заведомо враждебными преобразованиям, то такое убеждение в нем все более растет. Страшное слово «измена» произнесено, и народ ищет изменников решительно во всех: и в генералах и в советчиках Ваших и в нас, и во всех «господах» вообще. Это чувство с разных сторон эксплуатируется. Одни натравляют народ на помещиков, другие на учителей, земских врачей, на образованные классы. Одни части населения возбуждаются против других. Ненависть неумолимая и жестокая, накопившаяся веками обид и утеснений, обостряемая нуждой и горем, бесправием и тяжкими экономическими условиями, – подымается и растет, и она тем опаснее, что в начале облекается в патриотические формы: чем более она заразительна, тем легче она зажигает массы. Вот грозная опасность».

Повторяя основные положения составленной на имя государя петиции, Сергей Трубецкой заявил, что единственный выход из внутренних бедствий – созыв избранников народа, и именно народное представительство должно служить делу «преобразования государственного»: «Мы все верим в этот путь, но сознаем, однако, что не всякое представительство может служить тем благим целям, которые Вы ему ставите. Ведь оно должно служить водворению внутреннего мира, созиданию, а не разрушению, объединению, а не разделению частей населения (…) Нужно, чтобы все Ваши подданные равно и без различия чувствовали себя гражданами русскими, чтобы отдельные части населения и группы общественные не исключались из представительства народного, не обращались бы тем самым во врагов обновленного строя. Нужно, чтобы не было бесправных и обездоленных. Мы хотели бы, чтобы все Ваши подданные, хотя бы чуждые нам по вере и крови, видели в России свое отечество, в Вас своего государя, чтобы они чувствовали себя сынами России и любили Россию так же, как мы ее любим».

На аудиенции император Николай II, в частности, сказал: «Я вместе с вами и со всем народом моим всею душою скорбел и скорблю о тех бедствиях, которые принесла России война и которые необходимо еще предвидеть, и о всех внутренних наших неурядицах. Отбросьте ваши сомнения. Моя воля – воля царская созыва выборных от народа – непреклонна. Привлечение их к работе государственной будет выполнено правильно. Я твердо верю, что Россия выйдет обновленною из постигшего ее испытания».

После того, как Николай II указом от 27 августа 1905 года ввел «Временные правила об управлении высшими учебными заведениями Министерством народного просвещения», Совет Московского университета 2 сентября избрал ректором 43-летнего Сергея Трубецкого.

«Вы оказали, господа, мне великую честь и возложили на меня великую обязанность, избрав меня ректором в такой тяжелый и трудный момент, – поблагодарил Сергей Николаевич. – Я высоко ценю эту честь, понимаю всю возлагаемую на меня ответственность и сознаю все трудности, выпадающие на мою долю. Помните, теперь положение изменилось. Власть и ответственность за университет лежит теперь на всех нас в равной степени. Положение в высшей степени трудное, но оно не безнадежное. Мы должны верить в то дело, которому служим. Мы отстоим университет, если мы сплотимся… Чего бояться нам? Университет одержал великую нравственную победу. Мы получили разом то, чего желали; мы победили силы реакции. Неужели бояться нам общества, нашей молодежи? Ведь не останутся же они слепыми к торжеству светлого начала в университете. Правда, все бушует вокруг, волны захлестывают; мы ждем, чтобы они успокоились. Будем верить в наше дело и нашу молодежь».

Первые решения Совета университета касались выработки мер, при которых можно было начать учебные занятия, организации вечерних публичных лекций, было принято временное положение об университетской инспекции. Совет также постановил ходатайствовать перед министерством народного просвещения об отмене одиозных решений министерства – циркуляра об ограничениях в приеме студентов-евреев в Московский университет, а также распоряжения, касающегося высылки документов студентов, исключенных за беспорядки, в местные полицейские управления. Однако студенческие сходки продолжались, а территория университета стала местом собраний многочисленной и посторонней публики, агитаторов радикального толка, не имеющих прямого отношения к студенчеству.

«Я скажу вам здесь не только как ректор и профессор, но как общественный деятель, что университет не есть место для политических собраний, что университет не может и не должен стать народной площадью, как народная площадь не может стать университетом, и всякая попытка превратить университет в такую площадь или превратить его в место для народных митингов неизбежно уничтожит университет, как таковой, – заявил Сергей Трубецкой. – Я взываю к вашему здравому смыслу. Подумайте, как много дает вам университет, и не требуйте невозможного».

Совет Московского университета принял постановление и уполномочил Трубецкого представить его правительству: «Совет, признавая публичные политические собрания в университете нежелательными и недопустимыми, считает, что узаконение свободных общественных собраний и обеспечение личной неприкосновенности, составляющие насущную потребность страны и безотлагательно необходимые, несомненно должны способствовать ограждению высшей школы от наплыва лиц, стремящихся удовлетворить эту потребность».

29 сентября 1905 года Сергей Трубецкой скоропостижно скончался в приемной министра народного просвещения.

«Когда дойдет до Вас мое письмо, Вы уже будете иметь газетные сведения о трагедии, разыгравшейся в Московском университете, – писал историк Матвей Любавский, в 1905 году – помощник ректора Московского университета, профессору Владимиру Герье. – Первый выборный ректор не просуществовал более месяца и сошел в могилу. Медицинские исследования обнаружили в организме покойного серьезные недочеты, но, несомненно, он мог еще долго жить, если бы не принял бы кормило правления. Весь сентябрь прошел в непрерывных заседаниях, дебатах и волнениях. Князь изо всех сил старался сдержать разнуздавшуюся молодежь и проявил поразительную нравственную мощь. В некоторые моменты им приходилось прямо восхищаться. Около него стали сплачиваться советы, стали сглаживаться крайности и разногласия, и я с радостным трепетом следил за тем, как наша коллегия превращалась в могучую нравственную силу, которая начинала забирать власть в университете, и исподволь прибирать к рукам и студентов – и вдруг все разом разлетелось вдребезги!»

Громадная процессия провожала гроб от домового храма св. Татианы Московского университета к Донскому монастырю. В похоронах приняли участие несколько десятков тысяч человек. В память об этом печальном событии был выпущен медальон с портретом князя Трубецкого.

Свидетель похорон Сергея Трубецкого Мстислав Добужинский писал в письме Александру Бенуа: «Вчера был на похоронах Трубецкого. Ходили темные слухи об его отравлении. Как ужасно, что естественно появление такой мысли! Похороны были что-то невероятное… Студенты пели подобающие песнопения и траурную песню на мотив похоронного марша. Такой массы людей я никогда еще не видел. Затем раздалась Марсельеза…»

10 октября 1905 года ректором Московского университета был избран Александр Мануйлов.

«В трудных, тяжелых условиях, в которых оказался университет осенью 1905 года, Сергей Николаевич проложил путь для ясного и определенного взгляда на роль университета и его отношение к политическому движению, охватившему Россию, – писал Александр Аполлонович в своих воспоминаниях. – Сам – общественный деятель и участник политической борьбы – он был убежденным и горячим до страстности противником вовлечения университета в политику. Он видел в этом гибель университета, который любил всею глубиною своей души, и так скорбел о событиях, мешавших правильному течению академической жизни, как скорбят о несчастии, постигшем любимое существо. Университет был для него любимым существом, и никакие доводы не могли бы убедить его, будто он должен был во внимание к историческому моменту примириться с тем, что он считал непримиримым с самым существом университета, как храма науки, что не только противоречило его убеждениям, но было невыносимо для его чувства и поэтому вызывало в нем глубокое страдание, почти физическую боль».

Сергей Николаевич Трубецкой был похоронен на кладбище Донского монастыря в Москве.

Сергей Ишков.

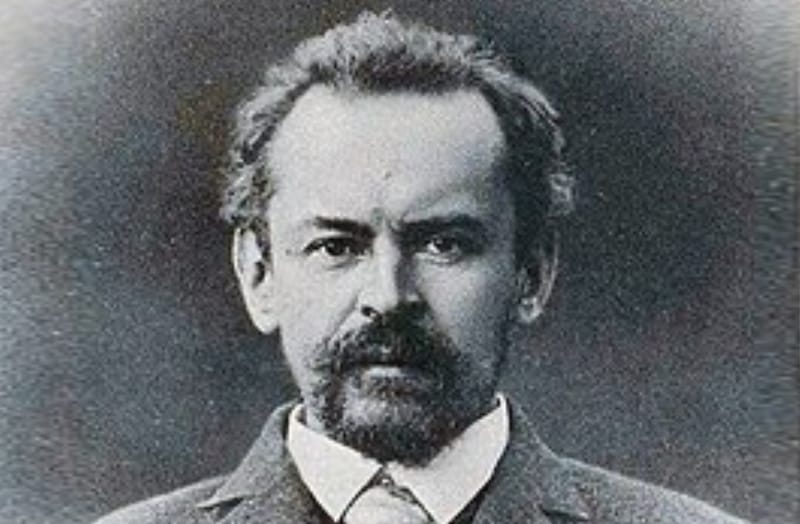

Фото ru.wikipedia.org, letopis.msu.ru