Что мы знаем об Архангельской области? Первое, что приходит на ум: из Архангельской области шел в Москву с обозом Михаил Ломоносов. Если еще немного покопаться в памяти, вспомним, что в Архангельской области расположен космодром Плесецк, здесь находится Соловецкий архипелаг, отсюда пошла холмогорская резьба по кости. И вообще, с Архангельска начинается Русский Север. Но это, так сказать, малая толика того, что можно увидеть в Архангельской области.

Об истории и не только

От Москвы до Архангельска – чуть больше 1200 километров, полтора часа на самолете. Город не густонаселенный, около 300 тысяч жителей. Правда, как утверждает главный редактор журнала «Magazine» и прекрасный экскурсовод Андрей Жданов, несколько лет назад к городу присоединили три района. И теперь население города насчитывает 400 тысяч человек.

Архангельск был основан в 1584 году по указу Ивана Грозного на правом берегу Северной Двины, недалеко от Михайло-Архангельского монастыря. Считается, что именно из Архангельска начиналось большое количество арктических экспедиций, поэтому он носит неформальное название «ворота в Арктику». Еще из любопытного: в 1916 году в городе уже появились трамвайное сообщение и шесть кинотеатров. Связано это было с избытком электроэнергии в регионе. Здесь построен самый северный разводной железнодорожный мост. Кроме того, в центре города установлен первый в Российской империи памятник Михаилу Ломоносову. Причем изображен ученый с лирой в руке и в образе римского патриция.

Примерно в 15 минутах от города в районе Заостровье, на левом берегу Северной Двины, стоят два уникальных храма – один деревянный, девятиглавый и старообрядческий, построенный без единого гвоздя. Он считается «предком» деревянного храма в Кижах. Буквально в пятидесяти метрах от него стоит пятиглавый Свято-Сретенский каменный храм. В последнем – два иконостаса: первый из деревянного старообрядческого, второй – традиционный для православных церквей.

Что еще буквально мгновенно привлекает взор в городе? Красивая набережная, от которой отходят прогулочные корабли – на них можно покататься по Северной Двине. Большое количество монастырей. Торговые палаты. По словам Андрея Жданова, у многих торговых палат и монастырей толщина стен – более четырех с половиной метров. И они имеют ходы, что подтверждает, что в этих зданиях располагалась казна города, являющегося крупной торговой «точкой».

Немного о деньгах

В Архангельске в центре города стоит торговый порт. В настоящий момент он реставрируется. Его изображение красуется на 500-рублевой купюре. Но не все так однозначно. Когда купюру выпускали в 1997 году, художник Игорь Крылков хотел нарисовать старинный парусник, но комиссии Центрального банка картинка не понравилась. Так как деньги нужно было разрабатывать и печатать срочно, то взяли первое попавшееся изображение парусника с фотографии в интернете. В итоге на 500-рублевке появился учебный парусник ВМС Аргентины – фрегат «Либертад». В 2010 году была отпечатана купюра без кораблика. Обе они имеют хождение, но первая считается уже уникальной и оценивается дороже номинала.

О музеях и карбасах

Музеев в самом городе много: Северный морской музей, музей художественного освоения Арктики им. А. А. Борисова, музей народных промыслов, областной музей изобразительных искусств, Архангельские гостиные дворы, музей народных промыслов и ремесел.

Есть в городе уникальное место – верфь Товарищества поморского судостроения. В небольшом ангаре энтузиасты строят деревянную поморскую шхуну, на которой собираются пройти по Северному морскому пути, как это делали мореплаватели сто лет назад.

Как рассказал руководитель музея Евгений Шкаруба, длина корпуса шхуны составит 19,5 метра, водоизмещение – 60 тонн, парусное вооружение – две мачты, экипаж судна – 10 человек.

– Внизу мы планируем сделать четыре двухместные каюты, кают-компанию, камбуз, баню, моторное и подсобное отделение. Будет и отдельная капитанская каюта, – объясняет Евгений Шкаруба. – Несмотря на то, что шхуна строится по традиционным лекалам, это будет современное парусное судно, оснащенное мотором, средствами навигации, системами комфорта. Также мы активно занимается строительством традиционных для поморских районов карбасов – небольших лодок, на которых рыбаки ходили в море. На одном из них, построенном при содействии фонда Потанина, мы уже совершили переход нашей командой. Собрали большое количество фото- и видеоматериалов. И собираемся делать с ними выставки для детей и взрослых. Также при содействии фонда Потанина мы разработали музей народных лодок Белого моря и разработали маршруты для наших гостей, чтобы познакомить их с традициями северного деревянного зодчества.

Гости Архангельска могут не только посетить верфь, но и записаться на туристическую экскурсию, поучаствовать в регате или прослушать лекцию по судостроению.

Не городом единым

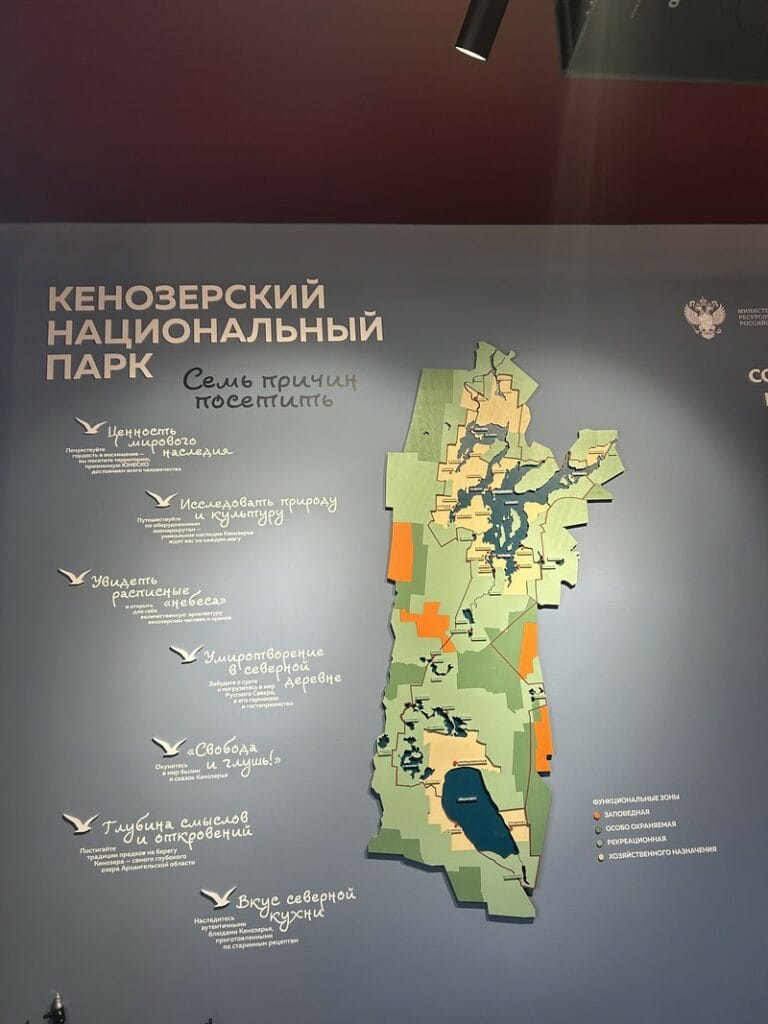

Визитных карточек у Архангельской области, как я уже говорила, много. Помимо вышесказанного, к ним относятся два уникальных национальных парка – «Онежское поморье» и Кенозерский. Первый больше по площади, но менее населенный. Второй – меньше по площади и, с точки зрения туризма, более «раскрученный».

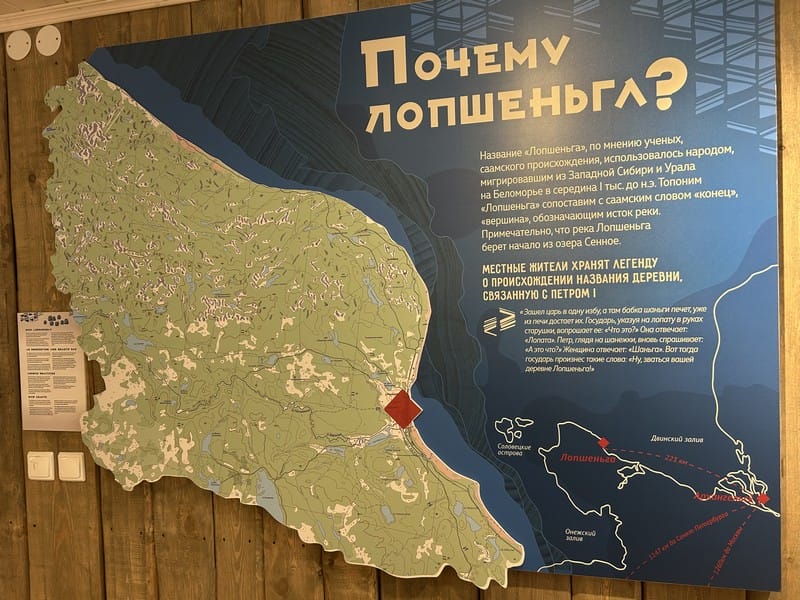

Попасть в национальный парк «Онежское поморье» достаточно сложно: сначала три часа на машине от Архангельска, потом почти час на лодке по Белому морю. И уже потом путешествуешь по нацпарку «Онежское поморье» на специальном вездеходе. А посмотреть в национальном парке есть что. Это и небольшая деревня Яреньга, где живет около пятидесяти человек, но есть музей, почта, пекарня и фельдшерский кабинет. И деревня побольше – Лопшеньга, в которой живет почти сто человек. Тут также есть почта, дом культуры с собственным народным коллективом «Лопшенско Дивованье», медицинский пункт, а также школа, где дети учатся до девятого класса. В визит-центре Лопшеньги сейчас завершается создание народного поморского музея, полностью создаваемого из экспонатов, переданных в дар местными жителями.

Кстати, существует легенда, согласно которой Пётр I высадился на берегу озера, вошел в первый дом и увидел женщину, которая печет булочки и уже достает их из печи. Государь, указав на лопату, спрашивает: «Что это?» Она отвечает, «лопата». Пётр, глядя на булочки, спрашивает: «А это что?». Она отвечает: «Шаньга». Вот тогда государь произнес такие слова: «Ну, зваться вашей деревне Лопшеньга».

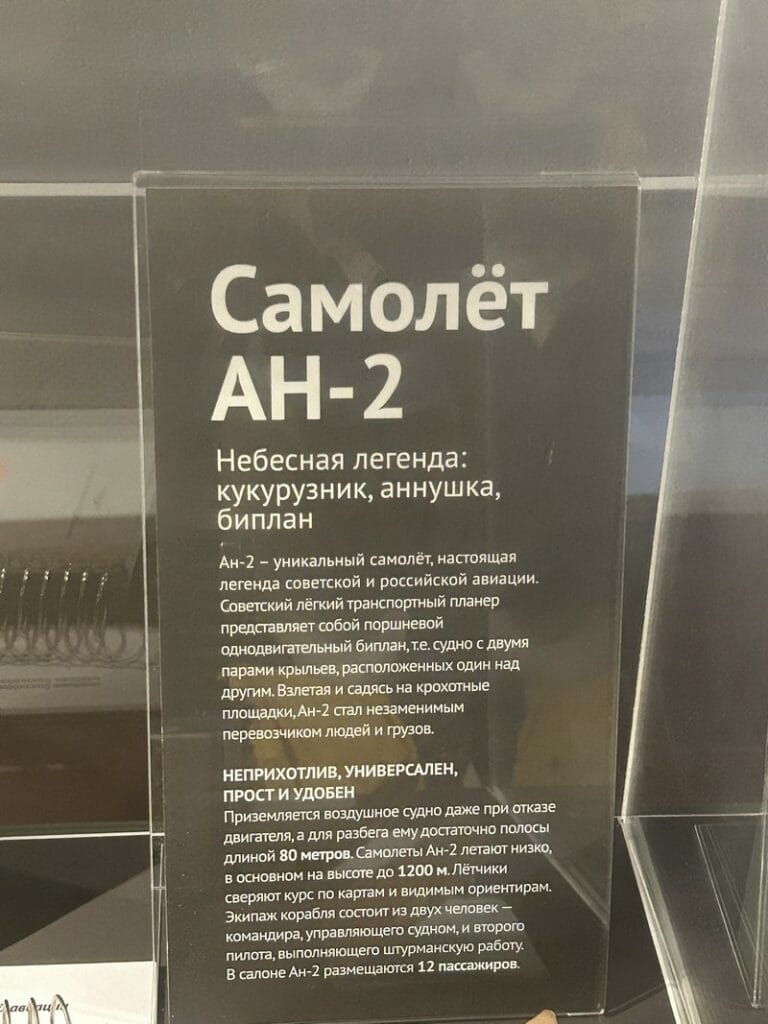

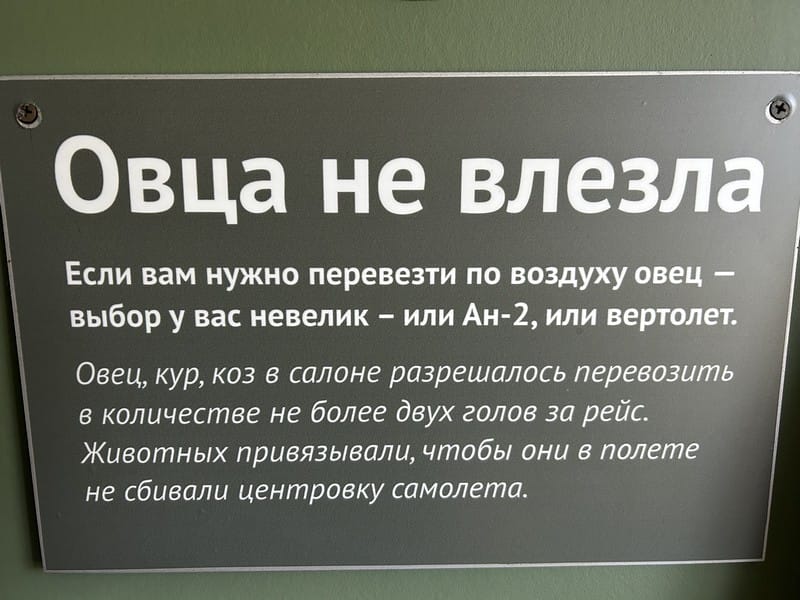

Еще в этой деревне есть… деревянный аэропорт. Причем действующий. Два или три раза в неделю из Архангельска в Лопшеньгу прилетает самолет Ан-2. Если потенциально пассажиров оказывается больше, чем самолет может вместить, авиация назначает дополнительные рейсы. Семь лет назад под патронажем фонда Потанина была проведена реставрация аэропорта: восстановлена обшивка деревянного здания, внутри оборудовано не только удобное место для ожидания самолета и отремонтирована система отопления, но и создан музей, посвященный жизни Лопшеньги и гражданской авиации на Русском Севере. Именно через этот аэропорт в деревню попадают местные жители и гости, а также проводится доставка продуктов и почтовых посылок.

– Кенозерский национальный парк был образован в конце 1991 года, а в 2016 году под наше управление был передан национальный парк «Онежское поморье». И теперь эти две территории в Архангельской области олицетворяют три культуры: культуру леса, культуру поля и культуру моря, – рассказала и. о. директора национального парка Александра Яковлева. – Так получилось, что когда к нам присоединили парк «Онежское поморье», мы стали хранителями всех этих трех культур. Такой концентрации памятников деревянного зодчества, которая наблюдается в наших нацпарках, нет ни на одной территории в России. Причем все наши памятники стоят на своих местах, то есть именно там, где их когда-то поставили плотники. Это невероятное наследие, которое нам нужно сохранять. На обеих наших территориях есть заповедные земли, есть деревни, в которых живут люди, есть рекреационные земли и территории хозяйственного назначения. И на каждую из территорий могут приехать туристы, посмотреть все памятники, пообщаться с местными жителями. И даже поесть или пожить в их домах. Мы стараемся делать все, чтобы население наших национальных парков не сокращалось, а наоборот – росло. Именно поэтому мы развиваем в парках ремесла, торговлю, открываем частные гостевые дома, музеи и визит-центры, реставрируем церкви и мельницы. Для нас не главное, сколько людей приезжает ежегодно в нацпарки. Для нас важно, какими они от нас уезжают.

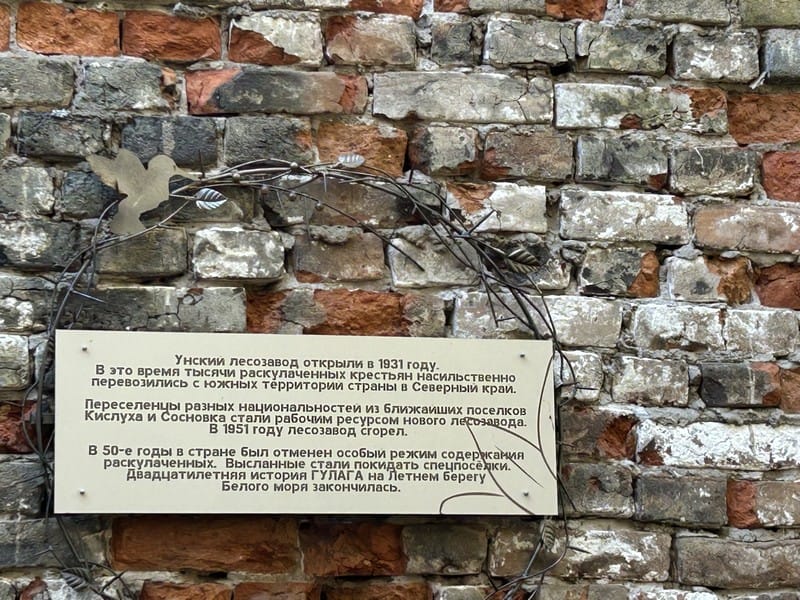

И немного об индустриальном

На мысе Заяцкий Онежского поморья в пятидесятые годы прошлого века работало уникальное предприятие – Унский лесозавод. На нем работали местные жители, вольнонаемные – жители окрестных деревень, а также переселенцы – обитатели спецпоселков, коих в Архангельской области было много. С 1931 года лесозавод занимался распилкой и сплавом леса. Но в 1951 году он сгорел и свое существование прекратил.

В этом году при поддержке фонда Потанина было завершено создание дизайн-проекта будущего индустриального музея «Люди и локомобили», который будет рассказывать о жизни предприятия, его сотрудниках. Главными экспонатами музея станут два локомобиля, которые сохранились на этой территории. Реставрацию музея, самих локомобилей, а также создание интерактивной экспозиции планируется завершить в течение двух лет. И тогда музей «Люди и локомобили» заработает в полную силу.

Мона Платонова.

Фото автора