В начале октября 2005 года в Москве в некрополе Донского монастыря состоялась церемония перезахоронения праха генерала Антона Деникина с супругой Ксенией Васильевной. После долгих скитаний за пределами родины Деникины упокоились в русской земле.

Со своей будущей женой Антон Деникин познакомился, когда она еще была младенцем. Произошло это так. В 1892 году Деникин начал свою офицерскую службу во 2-й полевой артиллерийской бригаде, находившейся в городе Бела Седлецкой губернии. Антону Ивановичу было 20 лет. В один из апрельских дней его пригласили поохотиться на кабанов. К охоте Деникин относился сдержанно, но так как развлечений в Беле практически не было, он решил принять в ней участие. На охоту вышли под утро. Неожиданно Антон Иванович услышал крик о помощи: оказалось, что кричал один из охотников, висевший на ветке дерева, поджав под себя ноги. Прямо под ним находился рассвирепевший кабан, которого он ранил. Неудачливому охотнику было бы несдобровать, если бы подоспевший вовремя Деникин не убил кабана и не спас его. Бедолагой оказался налоговый инспектор Василий Чиж, с которым Антон Иванович был шапочно знаком.

Через 8 дней подпоручик Деникин был в знак благодарности за спасение жизни приглашен Василием Чижом на крестины его дочери Ксении, родившейся тремя неделями ранее. Отказать Антон Иванович не мог. Вскоре он стал близким другом семьи и год спустя присутствовал уже на втором крещении – Дмитрия, брата Ксении, которую все звали Асей.

Спустя два года визиты Деникина в семью Василия Чижа стали редкими: Антон Иванович готовился к поступлению в академию Генерального штаба. Во второй раз Деникин оказался в Беле уже после ее окончания.

Зимой 1902 года Антон Деникин получил назначение в штаб 2-й пехотной дивизии, расположенной в Брест-Литовске. Оттуда его направили в Варшаву командовать ротой 183-го Пултусского пехотного полка. К этому времени родители Аси Чиж развелись, однако приехали вместе проводить девочку, поступившую в варшавский Александро-Мариинский институт. Асе было 10 лет. Деникину – 30. Родители девочки попросили Антона Ивановича, старого друга дома, иногда выводить Асю на прогулки. И он охотно согласился. По воскресеньям, когда ему позволяла служба, Деникин приходил в институт.

Ася вспоминала: «Капитан начинал всегда с того, что производил мне «смотр», замечал выбившуюся прядь, чернильное пятно на руках и полусерьезно начинал возмущаться: «Не можешь ли ты мне сказать, по кому поводу твои ногти носят траур?» Когда он наконец делал вывод, что мой внешний вид безукоризнен, он вел меня есть пирожные».

Следующая встреча с Асей Чиж у Деникина произошла в 1911 году. В свой отпуск Антон Иванович отправился в Варшаву навестить старых друзей. Встретившись с Василием Чижом и его сыном Дмитрием, Деникин узнал, что Ася блестяще окончила Александро-Мариинский институт и собиралась поступать на исторический факультет Санкт-Петербургского университета. Правда, пока девушка не может покинуть своего овдовевшего несколько месяцев назад деда. Антон Иванович решил отправиться к ней.

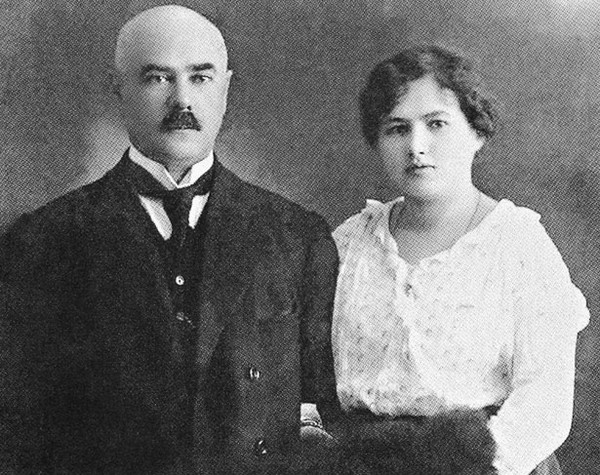

Вот как писала в книге «Мой отец генерал Деникин» Марина Антоновна Грей (французская журналистка, историк, дочь Антона Ивановича и Ксении Васильевны. Грей – ее псевдоним): «Антон видит, как в салон, уставленный желтой и черной мебелью, входит девушка, которая его сразу же очаровывает. Он не думал, что ребенок, свидетелем рождения которого ему довелось быть, может превратиться в двадцатилетнюю девушку. Темные волнистые волосы, живые искрящиеся глаза орехового цвета, капризные губы, приоткрывающие в улыбке перламутровые зубы, талия, изящество которой подчеркивал широкий пояс, красивые, с наманикюренными ногтями руки взмывали в кружевах как бабочки, когда она хотела обратить внимание на какие-то свои слова, хотела подчеркнуть что-то. Она, казалось, не замечает смущения стоявшего перед ней «старого» полковника, друга ее родителей, рассказывает ему о своих успехах в учебе, на экзаменах. Затем кокетливо задает неожиданный вопрос:

– А что вы думаете о женщинах?

И так как озадаченный и сбитый с толку Антон медлил с ответом, она открывает маленькую записную книжку, куда, как объясняет, записывает понравившиеся ей изречения, и читает громко по-французски:

– Женщина – это дополнительные заботы, расходы, разлад и ссоры с друзьями. Что вы, такой большой любитель арифметики, скажете об этом моем определении?

Если бы он и понял эту французскую фразу, то все равно не смог бы ничего сказать по ее поводу, не смог бы ее никак прокомментировать.

Ася продолжала:

– А как вы понимаете, как представляете себе любовь? А я скажу вам, как я ее понимаю. Скажу по-французски и в стихах, которые сама сочинила:

Я люблю того, кто меня любит,

– Вот мой девиз.

Ведь безответная любовь –

Это глупость.

На этот раз Антон все понял: слова были самые простые. Ему внезапно пришло в голову, не идет ли Ася ему навстречу, не делает ли попыток к сближению. Он встал с дивана, стал ходить по комнате и наконец спросил:

– А как… вы реально представляете человека, которого полюбите?

– Я узнаю его с первого же взгляда. Это будет сильный, большой, белокурый мужчина.

Большое зеркало на ножках отразило лицо полковника, лицо человека немолодого – ведь ему тридцать девять лет. Сильный ли он? Несомненно, сильный и коренастый, но можно ли рост 1 метр 69 сантиметров характеризовать прилагательным «большой»? Редеющие на висках волосы, густые брови, усы и борода клином были определенно черными. Нет, молодая девушка, слова которой он счел слишком смелыми, не его, конечно, имела в виду…

Когда Антон уезжал, он еще не знал, что его сразила любовь. Он это осознал, когда понял, что уже не сможет отделаться от образа Аси-очаровательницы и Аси-равнодушной».

Мечта Аси нашла свое воплощение. Она встретила своего сильного, большого, белокурого мужчину. Это был корнет 13-го Нарвского гусарского полка Миша Масловский – крепкого телосложения блондин с синими глазами.

«В течение нескольких месяцев молодые люди пережили время страстной любви и рассчитывали официально зарегистрировать брак, когда их разлучила война, – рассказывала в книге об отце Марина Антоновна. – Однажды в октябре 1914 года некто Николай Байков передал Асе последнее из ее посланных Мише писем: его нашли в кармане убитого Масловского…

Ася бросила исторический факультет в Петербурге (город в то время переименовали в Петроград), переезжала от тетки к дедушке и от дедушки к матери, переживая свое горе. Потом слез больше не стало, и она вспомнила о старом друге семьи, который «выводил» ее на прогулки, когда она училась в Варшаве, о полковнике, который, как она видела, был так смущен и тронут ее красотой, когда приехал к ней… Она читала о нем в газетах, знала, что Антон Иванович теперь командует дивизией. Захочется ли ему, такому известному и знаменитому, получить весточку от той «маленькой Аси», которую он знает уже 20 лет? Но с чего начать?»

Ася рискнула солгать матери Деникина, сказав ей, что она несколько раз писала Антону Ивановичу, но не получила ответа. Елизавета Деникина удивилась и пообещала сделать сыну выговор за такую небрежность. Она сдержала слово. Вышло так, что генерал первым написал Асе письмо: «Милая Ася! Быть может, так нельзя обращаться? Но я иначе не умею. Мать писала мне, что я не отвечаю на Ваши письма… Если это было, я их не получал. И грущу. Потому что образ милой Аси жив в моей памяти, судьба ее меня живо интересует и я от души желаю ей счастья. Жизнь моя так полна впечатлениями, что их хватит на всю жизнь. Горишь, как в огне, без отдыха, без минуты покоя, испытывая острые ощущения боли, скорби, радости и внутреннего удовлетворения. (…) Асенька, милая, Ваше здоровье меня печалит, Ваша жизнь, насколько могу судить, не вошла еще в колею. Почему? Напишите несколько строк. Буду рад искренне. Жду…»

Это было в октябре 1915 года. В следующем, ноябрьском, письме Деникин вновь ее успокаивает: «Вы шутите в письмах своих, Асенька, а я за шутками вижу хмурое личико и мятущуюся душу. И вместе с Вами искренне желаю, чтобы неведомое мне на Вас свалившееся горе прошло мимо… Пишите, Ася, милая: я прочел Ваши строчки и (…) повеяло теплом».

В декабре Антон Иванович не без волнения спрашивал девушку: «Асенька, что тот – «сильный и любящий» пришел уже? Еще нет?»

Они обменялись фотокарточками.

«Про карточку писал трижды, но мне хочется повторить еще раз: какая прелесть!» – это про фотографию Аси. Про свою иронически: «Глупо, конечно, посылать Вам такую большую образину, но, право, другой нет. Эта из альбома штаба армии. Сходство полное, но фотограф прикрасил, прибавил волос на моей лысой голове, сгладил морщины».

В марте 1916 года Деникин вновь задает Асе вопрос: «Теперь ответьте мне: неужели счастье, которое «прошло мимо» Вас, невозвратимо и незаменимо?».

Постоянно сомневаясь в себе, Антон Иванович пытался объяснить юной девушке: «Я не хочу красть счастье, не покаявшись в своем прошлом. Станет ли оно преградой? А доверить его бумаге трудно. Затем… Вы «большая фантазерка». Я иногда думаю: а что если те славные, ласковые, нежные строчки, которые я читаю, относятся к созданному Вашим воображением, идеализированному лицу… А не ко мне, которого Вы не видели шесть лет и на внутренний и внешний облик которого время наложило свою печать. Разочарование? Для Вас оно будет неприятным эпизодом. Для меня – крушением».

В середине апреля он писал ей, что у него «явилась надежда – яркая и радостная»: «Пробивая себе дорогу в жизни, я испытывал и неудачи, и разочарования, и успех, большой успех. Одного только не было – счастья. И как-то даже приучил себя к мысли, что счастье – это нечто нереальное – призрак. И вот вдали мелькнуло. Если только Бог даст дней (…) Асенька, так все это правда? И в хмурую осень может выглянуть яркое, летнее солнце? И не только осветить, но и согреть? Это правда? И ничто не помешает? Желанная моя…»

Семья Деникина, несмотря на многочисленные переезды в эмиграции, все же сохранила письма Антона Ивановича с фронта. Всего их 96, аккуратно пронумерованных с 15 октября 1915 года до конца августа 1917-го. То есть с первого письма Асе до последнего перед заключением Деникина в Бердичевскую тюрьму за то, что резкой телеграммой Временному правительству выразил солидарность с генералом Корниловым.

Казалось бы, переписка с Антоном Ивановичем должна была подготовить Асю к тому, что в конце концов он предложит ей руку и сердце. Однако его предложение явилось для нее полнейшей неожиданностью.

Деникин писал ей: «Одного лишь недостает: мучительно хочется видеть Вас, хочу Вашей ласки, милая».

Называл ее родной, голубкой, невестой, а что она? Она ценила его как верного друга, как человека безупречной честности, гордилась расположением к себе боевого генерала, знала, что на него можно положиться во всем. Но любви не было.

Ася не отказала Деникину, но просила повременить, чтобы свыкнувшись с мыслью о возможности брака, лучше узнать Антона Ивановича и только тогда прийти к окончательному решению.

Потребовалось несколько недель упорных письменных уговоров, чтобы склонить Асю к тому, чтобы она все же согласилась связать свою жизнь с Деникиным. Пока этот вопрос решался, Антон Иванович переживал «такое напряженное настроение, как во время боя, исход которого колеблется»: «Я слишком глубоко… чувствую. У меня так ясно и понятно – «да». У тебя – «может быть». В этом – твоя сила. В этом – моя слабость. Путь опасный. Но я иду без тревоги и колебаний. Потому что не может быть такое большое чувство растоптано. Потому что тогда жизнь стала бы ненужной».

Письмо, датированное 29 августа 1917 года, стало последним перед заключением генерала в тюрьму. В нем Деникин писал: «Родная моя, начинается новый катастрофический период русской истории. Бедная страна, опутанная ложью, провокаторством и бессилием. О настроении своем не стоит говорить. «Главнокомандование» мое фиктивно, так как находится под контролем комиссаров и комитетов. Невзирая на такие невероятные условия, на посту своем останусь до конца. Физически здоров, но сердце болит и душа страдает. Конечно, такое неопределенное положение долго длиться не может. Спаси Бог Россию от новых смертельных потрясений. Обо мне не беспокойся, родная: мой путь совершенно прям. Храни тебя Бог. А. Деникин».

Едва Антон Иванович отправил это письмо, как вместе со своими основными подчиненными был «смещен» комиссарами и брошен в тюрьму.

Следующая встреча Аси и Деникина произошла в Новочеркасске.

«Ася давно мечтала увидеть себя в прекрасном белом платье, длинной вуали и с букетом цветов, – писала дочь Ксении Васильевны Марина. – Но об этом нечего было и думать. И не только из-за отсутствия времени и денег: свадьба должна была пройти незамеченной. Весь гардероб Аси состоял из изрядно поношенного дорожного костюма. Госпожа Каледина, взятая в наперсницы, предложила ей широкую юбку и белую, украшенную цветами, блузку. Но Каледина оказалась худенькой и высокой, рост же Аси не превышал 1,58 метра…

Юбку пришлось укоротить, широкая муфта венчавшейся скрывала слишком длинные рукава блузки. (…)

Мои родители не любили упоминать об их «свадебном путешествии». Однако в 1939 году – мы жили тогда в трех очень маленьких и очень сумрачных, выходящих окнами во двор комнатах, в доме на улице Лакордер XV округа Парижа – моя больная мать упомянула об этом:

– Иваныч! Когда-то ты обещал, что мы проведем наш медовый месяц под лазурным небом Рима и Венеции, но мы восемь дней продрожали от холода в этой станице Славянской, погребенные под снегом! И теперь я умираю здесь, в этой ужасной темноте, и так никогда и не увижу Италии! Зря я верила твоим обещаниям!

Мой отец, желая ее утешить, шутил:

– Прежде всего, от простого гриппа ты не умрешь. И потом, вспомни, ты мне говорила, что сначала ты хочешь повидать Париж. Вот мы и в Париже.

Во взгляде моей матери он уловил упрек и с виноватым видом опустил голову. Впервые мой отец, с таким мужеством и достоинством противостоящий превратностям судьбы, вызвал во мне жалость».

Семейная жизнь генерала Деникина как началась с бедной свадьбы, так и прошла в бедности. Антон Иванович не мог позволить себе нажить капиталов. Он был слишком честным и бескорыстным человеком. Настоящим русским офицером.

Оказавшись вдали от родины, Деникины скитались по разным странам: из Константинополя в Англию, потом были Бельгия, Венгрия, Франция, США…

«Отец обладал железной волей и был кристально честен, – рассказывала об Антоне Деникине его дочь Марина. – Это для меня свято. Папа меня с детства учил прописным истинам: не лгать, не воровать… И я всегда следовала этим заповедям. Конечно, я не князь Мышкин, говорящий всю правду в лицо. Есть вещи, которые не обязательно говорить… А вот у мамы характер был ужасно нервный. Но это можно было понять, поскольку отец был сильной личностью, он прошел войну, а на долю мамы выпала тяжелая пора, когда пришлось рожать (Марина родилась в 1919 году. – С. И.) и тут же с маленьким ребенком уезжать за границу».

В середине лета 1947 года Деникины переехали в окрестности Детройта, в городок Белл-вилль, и остановились в доме Иллариона Бибикова и его жены Веры Леонидовны. С четой Бибиковых Деникины знакомы не были, но согласились на приют верных и надежных людей. Вскоре после приезда у Антона Ивановича обострилась болезнь сердца. 20 июля с ним случился сильнейший сердечный припадок. 7 августа его не стало. Деникин умер на 75-м году жизни.

Ксения Васильевна пережила своего супруга на 26 лет. Из США она перебралась во Францию, где умерла 2 марта 1973 года.

В 2000 году Марина Деникина передала России значительную часть семейного архива, в том числе все реликвии, принадлежавшие ее отцу. В 2005 году она получила российское гражданство и дождалась перезахоронения праха родителей в некрополе Донского монастыря. А в ноябре этого же года Марины Антоновны не стало. Она скончалась в своем доме в Версале под Парижем на 86-м году жизни. Дочь русского генерала, покинувшая Россию в 1920 году годовалым ребенком.

Сергей Ишков.

Фото ru.wikipedia.org