13 октября 1959 года в «Литературной газете» было напечатано новое стихотворение Бориса Слуцкого «Физики и лирики», после чего в советском обществе разгорелась дискуссия на тему, которую можно обозначить словами Владимира Маяковского: «кто более матери-истории ценен»: физики – люди науки, или же лирики – люди искусства?

Дискуссия физиков и лириков стала одним из основных символов советской культурной жизни 1960-х.

Что-то физики в почете.

Что-то лирики в загоне.

Дело не в сухом расчете,

Дело в мировом законе.

Значит, что-то не раскрыли

Мы, что следовало нам бы!

Значит, слабенькие крылья —

Наши сладенькие ямбы,

И в пегасовом полете

Не взлетают наши кони…

То-то физики в почете,

То-то лирики в загоне.

Это самоочевидно.

Спорить просто бесполезно.

Так что даже не обидно,

А скорее интересно

Наблюдать, как, словно пена,

Опадают наши рифмы

И величие степенно

Отступает в логарифмы.

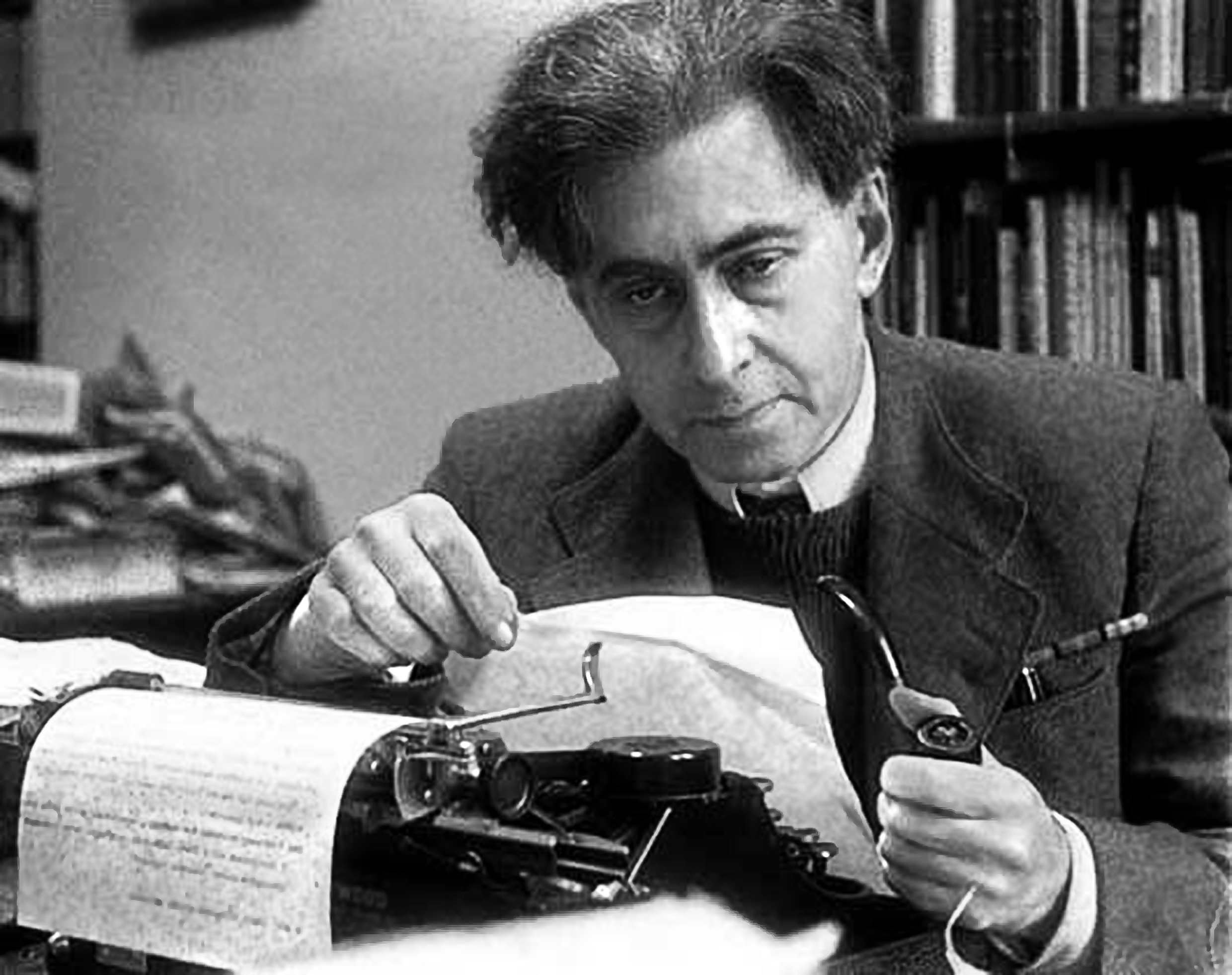

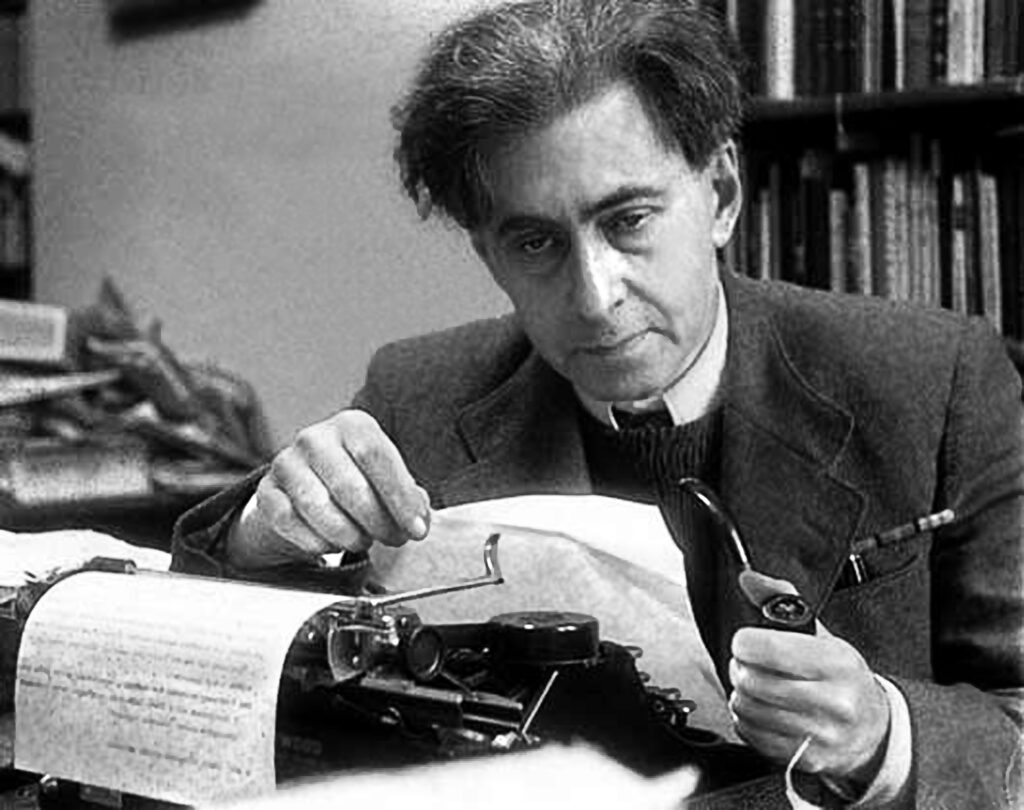

Это хорошо известное стихотворение появилось в результате обмена мнениями. Cчитается, что общественная дискуссия началась с публикации в «Комсомольской правде» 2 сентября 1959 года ответа писателя Ильи Эренбурга на письмо читательницы Нины. Студентка пединститута сокрушалась, что ее друг, инженер по имени Юра, не хотел поддерживать разговоры об искусстве, считая их неинтересными, а само искусство вовсе ненужным современному человеку, ибо сейчас наступает эпоха прогресса и точных формул. Нина сетовала, что Юрий черств душой, стихи Александра Блока для него чепуха, культпоходы бессмысленны, он уверен, что искусство уже никому ничем не поможет.

Так как Эренбург всегда был активным культуртрегером (пытавшимся, в частности, познакомить советских людей с западным искусством), увидев в частном письме назревшую проблему, он встал на сторону студентки, осудив Юру. Гражданам Илья Григорьевич настоятельно посоветовал не впадать в крайности и гармонично развиваться.

«Все понимают, что наука помогает понять мир; куда менее известно то познание, которое несет искусство. Ни социологи, ни психологи не могут дать того объяснения душевного мира человека, которое дает художник. Наука помогает узнать известные законы, но искусство заглядывает в душевные глубины, куда не проникают никакие рентгеновские лучи», – писал Эренбург.

Неожиданно на заметку Эренбурга ответил инженер Игорь Полетаев, автор легендарной книги «Сигнал», едва ли не первого в Советском Союзе научно-популярного издания о кибернетике. Правда, книга только считалась научно-популярной, а на самом деле это был манифест технократической кибернетики, в котором предполагалось, что основой переделки мира и человека служат современные наука и техника.

Статья Эренбурга удивила Полетаева: он не поверил, что автор всерьез рассуждает о «душевной целине» Юрия, и заподозрил Илью Григорьевича в попытке поддержать загнивающий авторитет писателей, философов и прочих гуманитариев дурного качества: «Ну как такое можно печатать? Именно печатать, ибо сначала я ни на секунду не усомнился в том, что И. Г. Эренбург печатает одно, а думает другое (не круглый же он дурак, в самом деле, с этой «душевной целиной»). Потом усомнился. А может, дурак? Потом решил: вряд ли дурак, просто хитрец и пытается поддержать загнивающий авторитет писателей, философов и прочих гуманитариев дурного качества, которые только и делают, что врут да личные счеты друг с другом сводят. На том и остановился.

В этот день вечером я остался дома один: жена, дочь и сын ушли куда-то. Единственная комната, в которой мы вчетвером много лет ютились, осталась в моем распоряжении — редкое везенье. Чувствуя, что я, дескать, исполняю гражданский долг, вытащил свою «Колибри» (немецкую портативную пишущую машинку – С. И.) и аккуратно отстукал на ней письмо в редакцию «Комсомольской правды» (…) Напечатал полстранички «В защиту Юрия» – о статье Эренбурга и письме «Нины» (…) Письмо (…) было отправлено и забыто мною. Через неделю пришла открытка от какого-то бедняги, сидящего в редакции над чтением писем. Он «благодарил», как положено, и все. (…) Прошла еще одна неделя. В воскресенье в номере «Комсомольской правды» целая страница оказалась посвящена обсуждению читателями статьи И. Г. Эренбурга о «Нине». В северо-восточном углу оказалась моя заметка «В защиту Юрия». Узнал я об этом в понедельник, придя на работу. Оказалось, что-то вроде грома среди ясного неба! Не вру, два или три дня интеллигенция нашего НИИ (и в форме, и без) ни фига не работала, топталась в коридорах и кабинетах и спорила, спорила, спорила до хрипоты. Мне тоже не давали работать и поминутно «призывали к ответу», вызывая в коридор, влезали в комнату. Для меня все сие было совершенно неожиданно и, сказать по правде, — непонятно. Откуда столько энтузиазма и интереса? «За меня» было меньше, чем «против». Но не многим меньше. В моей тогдашней оценке счет был 4:6. (…) Толки и споры затухали медленно. Потом включились домашние, друзья и знакомые. Начались телефонные звонки. Формировалось, что называется «общественное мнение».

Игорь Андреевич в качестве участника спора отказывал искусству, литературе и поэзии в социальной ценности. Расхожими стали слова из его заметки «В защиту Юрия»: «Мы живем творчеством разума, а не чувства, поэзией идей, теорией экспериментов, строительства. Это наша эпоха. Она требует всего человека без остатка, и некогда нам восклицать: ах, Бах! ах, Блок! (…) Хотим мы этого или нет, они стали досугом, развлечением, а не жизнью».

Заметка Полетаева вызвала почти что шок: оказалось, что взгляды инженера Юры поддержал такой интеллектуал как Игорь Андреевич Полетаев, живо интересовавшийся искусством, живописью, музыкой и литературой. Значительно позже Полетаев подчеркивал, что главным для него была не декларация антихудожественного утилитаризма, а свобода социального и профессионального выбора: «Если я или некто X, будучи взрослым, в здравом уме и твердой памяти, выбрал себе занятие, то – во-первых – пусть он делает, как хочет, если он не мешает другим, а тем более приносит пользу; во-вторых, пусть никакая сволочь не смеет ему говорить, что ты, дескать, Х – плохой, потому что ты плотник (…), а я – Y – хороший, ибо я поэт».

В октябре 1959 года градус полемики возрастал с каждым днем. Игоря Полетаева сравнивали с Базаровым и называли нигилистом, сторонники его точки зрения обозначались как «последователи инженера Полетаева». В Москве прошли публичные диспуты с личным участием Ильи Эренбурга и Полетаева. А 13 октября в «Литературной газете» появилось стихотворение Бориса Слуцкого, которое и отправило в широкие массы понятие «физики и лирики». За слова в конце «величие степенно отступает в логарифмы» поэта тоже записали в последователи инженера.

В конце концов порядком измученный спорами Игорь Андреевич окрестил навязчивую дискуссию придурковатой. Однако она не утихала. Мало того, страсти развивались по восходящей. К концу декабря 1959 года о физиках и лириках дискутировали уже не только на страницах «Комсомолки», но и в других органах центральной и местной печати. Публичные диспуты прошли в Институте им. Гнесиных, в клубе завода им. Войтовича. Стихотворение Слуцкого также стало темой обсуждения и объяснения его со стороны автора на Всероссийской поэтической дискуссии в середине декабря 1959 года в Ленинграде.

В посвященной этой дискуссии статье «После споров – накануне споров» в газете «Литература и жизнь» критик В. Бушин писал: «Многие поэты восприняли его (стихотворение «Физики и лирики» – С. И.) как речь Б. Слуцкого на похоронах поэзии и, не боясь прослыть людьми, лишенными юмора и чувства меры, с удивительным единодушием обрушились на автора стихотворения. (…) На дискуссии выступили поэты разных поколений, национальностей, творческих пристрастий, стилей (…) И речи были о том, как поэты стремятся полнее и ярче выразить величие и своеобразие наших дней – дней развернутого строительства коммунизма, как растет во всем мире авторитет и влияние советской литературы и, в частности, поэзии, как поэты мечтают выполнить наказ народа и партии сделать советскую литературу первой в мире не только по идейному содержанию, но и по художественному мастерству».

21 января 1960 года поэт Павел Антокольский вопрошал в «Литературке»: «Как случилось, что в борьбе за лучшее будущее человечества на линии огня очутились представители точного знания, с их логарифмическими таблицами, химическими формулами, электронными информациями, со всей аппаратурой, ими же созданной, – а не мы, служители муз, не мы, поэты, художники, музыканты?»

И сам себе отвечал: «Почти физически ощущая облик нового, коммунистического общества, мы предвидим в нем несравненную возможность для гармонического развития человека (…) Мироздание не ограничено пределами точного знания, не замкнуто в кругу (…) формул, порядком абстрагирующих жизнь. Девятая симфония Бетховена и «Медный всадник» Пушкина далеко превосходят своей мощью не только самые мощные рефракторы Пулкова, но и космическую ракету».

В том же 1959 году в русском переводе вышла книга Чарльза Перси Сноу «Две культуры». Собственно, Сноу был первым, кто публично заявил о разрыве между представителями науки и искусства. В мае 1959 года он, физик, сотрудник знаменитой Кавендишской лаборатории Резерфорда, а позднее и известный писатель, выступил в Кембриджском университете с публичной лекцией «Две культуры и научная революция», которая впоследствии была опубликована. Лекция Сноу имела сенсационный успех: она взбудоражила и научную, и художественную общественность. Сноу развивал тему взаимного непонимания между гуманитариями и представителями естественных и точных наук, но, сравнивая английскую, американскую и советскую систему образования, хвалил СССР, считая, что «разрыв между двумя культурами» в Советском Союзе «не так глубок, как у нас».

По мнению Сноу, научно-технической среде, которая игнорирует художественные ценности, грозит эмоциональный голод и антигуманность. С другой стороны, традиционная культура, не способная воспринимать новейшие достижения науки, скатывается на путь антинаучности.

«Итак, на одном полюсе – художественная интеллигенция, на другом – ученые, и как наиболее яркие представители этой группы – физики, – формулировал свою мысль Сноу. – Их разделяет стена непонимания, а иногда (…) даже антипатии и вражды. (…) Они настолько по-разному относятся к одним и тем же вещам, что не могут найти общего языка даже в плане эмоций».

Как видим, уже осенью 1959 года эпидемия спора о «двух культурах» с берегов туманного Альбиона перенеслась в Россию.

Следует отметить одно отличие в подходах к проблемам «двух культур» у Сноу и физиков и лириков в России. Сноу с истинно английской терпимостью не поднимал вопрос о том, какая из двух культур главнее, тогда как в России физики и лирики сразу перешли на личности и стали выяснять, кто в доме хозяин.

Многие пытались примирить физиков и лириков. Одним из таких примирителей выступил критик Корнелий Зелинский – автор официального заключения, перекрывшего путь Марине Цветаевой в советской литературе и пламенный обвинитель Бориса Пастернака в 1958 году. В большой статье «Научная революция и литература», появившейся в «Литературной газете» 18 июня 1960 года, Зелинский представлялся ценителем точных наук с позиции гуманитария и брал под защиту Игоря Полетаева как автора хотя и технической, но «смелой и глубокой по своим философским обобщениям» книги.

Наум Коржавин на страницах все той же «Литературки» возразил Зелинскому: «философские положения» книги Полетаева «более чем спорные», а его выступление направлено против искусства и вовсе не случайно. Из прочитанного в книге Игоря Полетаева Коржавин сделал вывод, что ее автора «особенно радуют» такие преимущества машин перед людьми, которые позволяют надеяться, что со временем машины смогут обрести сознание и начнут самовоспроизводиться. Со ссылкой на прочитанную им в еженедельнике «За рубежом» статью «Использование кибернетики в социологии» Коржавин приводил устрашающий прогноз Джона Кемени о том, к чему такое самовоспроизводство может привести: «машины неминуемо вступят в конфликт друг с другом, подражая даже в этом своим создателям – людям» и, в конечном счете, придут «к уничтожению друг друга».

Три года спустя после начала дискуссии о физиках и лириках критик В. К. Панков назовет наиболее плодотворной прозвучавшую в ней мысль «о братстве физиков и лириков, о более глубоком развитии всей культуры на основе сближения искусства и науки, о возрастающей многосторонности духовного облика наших современников и людей будущих поколений».

Судя по мемуарам Ильи Эренбурга, даже годы спустя, когда страсти спорщиков, казалось бы, уже остались в прошлом, свою собственную роль в былом споре он расценивал как культурно-пропагандистскую и духовно-наставническую (продиктованную стремлением отстаивать «идеи о необходимости гармоничного развития человека, о роли искусства в воспитании культуры эмоций»), а «главную вину за развязавшуюся войну» вменял Полетаеву, проигнорировавшему «душевные недостатки инженера Юрия» и перенесшему «спор совсем в другую плоскость – нужно ли нашим современникам искусство». Ссылаясь на полученные им лично и редакцией «Комсомольской правды» тысячи писем, число сторонников Полетаева Эренбург оценивал как один к десяти от общего числа высказавшихся. Попутно писатель продиагностировал и самих авторов писем последователей инженера Полетаева: по его впечатлению, все они показывали низкий уровень душевного развития.

К слову, почему все же в стихотворении Слуцкого «лирики в загоне»? Уж кто кто, а Илья Григорьевич это знал: «гуманитарная сфера» в СССР была превращена в поле идеологической битвы уже в первые советские годы. Положение физиков в обществе было более выгодным. Учение Маркса распространялось на точные науки с большим трудом. Очевидные достижения физиков, а позднее грандиозные успехи участников советской космической программы превратили приверженцев технических наук в особое сословие, с ними же в первую очередь ассоциировалось словосочетание «советские ученые» – гуманитарные науки в общественном сознании чаще всего оставались за скобками.

Отклики и выступления, появившиеся в публичной печати в ходе дискуссии, в целом превозносили лирику, но со страниц тех же газет и журналов читатель узнавал о торжестве советской науки.

К концу 1960-х годов стремление гуманитариев, претендовавших выступать в роли экспертов, причастных вместе с представителями естественных и точных наук к технократической элите, выразилось в создании особого – логико-математического и структуралистского – языка (мета) описания предмета своего исследования.

Напомню, каким рисовал литературоведа нового типа Юрий Михайлович Лотман в программной статье 1967 года: «Литературовед нового типа – это исследователь, которому необходимо соединить широкое владение самостоятельно добытым эмпирическим материалом с навыками дедуктивного мышления, вырабатываемого точными науками. Он должен быть лингвистом (поскольку в настоящее время языкознание «вырвалось вперед» среди гуманитарных наук и именно здесь зачастую вырабатываются методы общенаучного характера), владеть навыками работы с другими моделирующими системами (…) Он должен приучить себя к сотрудничеству с математикой, а в идеале – совместить в себе литературоведа, лингвиста и математика».

Что же касается активности физиков в сфере литературы и искусства в 1960-е годы, то она проявилась в популярных юмористических капустниках, движении авторской песни, литературных сообществах, конкурсах КВН, многие из участников которых были по своему образованию специалистами в точных и естественных науках.

Последняя волна дискуссии прокатилась по страницам журнала «Вопросы философии» в конце 1970 – начале 80-х гг. в виде заочного круглого стола, хотя отголоски ее мы встречаем и сегодня.

Пока физики и лирики спорили, кто из них важнее, профессор Калифорнийского технологического института Р. Сперри в 1981 году получил Нобелевскую премию за открутие феномена функциональной асимметрии головного мозга человека.

«Применительно к «физикам» и «лирикам» отсюда следует два вывода, – пишет историк Мария Игнатова. – Первое: понятно, что у каждого человека «рациональное» левое и «образное» правое полушария не равнозначны. Следовательно, большинство людей самой природой ориентировано на асимметричное функционирование их мозга и выбирают либо путь мысли, либо путь сердца, становятся либо «физиками», либо «лириками». Сама природа заботится о том, чтобы обеспечить культуру как учеными, так и художниками. Второе: понятно, что у каждого человека оба полушария не изолированы, не разделены, как в опытах Сперри. Следовательно, «рациональное» левое питает «образное» правое и наоборот. Значит, «физики» нужны «лирикам», а «лирики» – «физикам». Значит, науке нужно искусство и наоборот. Как и любой механизм, в процессе интенсивной работы левое полушарие часто достигает некоего порога насыщения, превысить который оно не в состоянии. В эти моменты даже минимальные импульсы, идущие от правого полушария, – красивый пейзаж, хорошая музыка или просто эмоциональная встряска, – могут оказаться необычайно благотворными. Именно по такой схеме и происходили великие открытия от архимедовой «эврики» до ньютонова яблока».

Таким образом, открытие Сперри не просто примирило физиков и лириков, но и объяснило необходимость их союза.

Сергей Ишков.

Фото ru.wikipedia.org