22 октября 1905 года Евгений Вахтангов обвенчался с Надеждой Байцуровой в церкви Бориса и Глеба на Арбатской площади в Москве.

Надежда Байцурова познакомилась с Евгением Вахтанговым в октябре 1901 года во Владикавказе. Вот как она сама вспоминала об этом: «Был тихий солнечный октябрь… На Терской улице я встретила Дору Марковну Ремезову. Она предложила мне принять участие в спектакле, который ставила в мужской классической гимназии в пользу недостаточных учеников. На женские роли она пригласила четырех девушек, в том числе меня. Такое предложение было совершенно неожиданным, до этого я никогда не играла. Но отказать Доре Марковне я не могла. В прошлом известная актриса, она была нашей соседкой. Рядом с ней, на той же Терской улице, жила ее сестра, актриса Н. М. Неелова, с мужем, актером С.В. Ланским, родным братом Мамонта Дальского. Я бывала в этих семьях и относилась к ним с особым уважением; они казались мне какими-то необыкновенными людьми, из другого мира. Как посмела бы я сказать Доре Марковне, что не умею играть, что мне скучно терять время с гимназистами? (…) И я поехала с Дорой Марковной в гимназию.

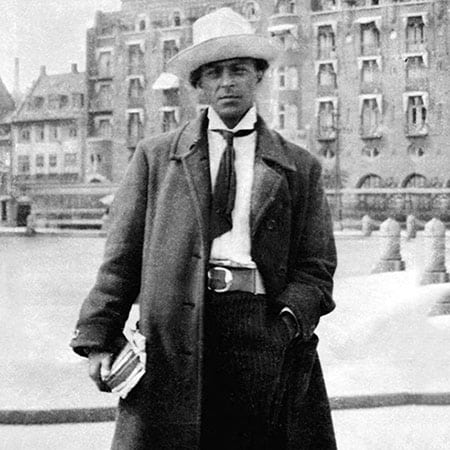

Первая встреча участников спектакля происходила в классе. За партами сидели гимназисты. Они мне показались великовозрастными; почти все темноволосые, с черными глазами, многие с усиками. В углу на одной из парт сидел в одиночестве гимназист с русыми волосами и большими серыми глазами, очень красивый. Он смотрел на нас снисходительно и даже свысока. Это мне не понравилось. Я спросила: «Что это за Чайльд-Гарольд?» Мне ответили: «Женя Вахтангов». Я исподтишка наблюдала за ним все время, пока мы читали пьесу по ролям. А после репетиции, по дороге домой, забежала к подруге, чтобы сразу освободиться от смущения и храбро сознаться, что я влюбилась в гимназиста. Это было неловко, потому что у меня был свой круг знакомых. И мое заявление всех насмешило».

Спектакль по незатейливой пьесе «Пробел в жизни» Л. Печорина-Цандера состоялся 3 января 1902 года.

«Вначале там было много смешных, почти водевильных положений, потом разыгрывалась буря в стакане воды — какая-то сентиментальная семейная драма, основанная на недоразумении, и кончалось все общим благополучием, – описывала происходившее на сцене Надежда Михайловна. – Роль Вахтангова в списке действующих лиц значилась – Леонид Карлович Тейх, аптекарь. Однако ничего характерного ни для немца, ни для аптекаря в роли не было. Незадачливый влюбленный, молодой человек во фраке и белом галстуке, приезжавший в самый неподходящий момент свататься к Любови Павловне, дочери чиновника Стасова, мог принадлежать к любой национальности и иметь любую профессию. Основное заключалось в тех комических положениях, в которых оказывался этот робкий вздыхатель, недалекий, слабохарактерный «мямля». Он же, кстати, являлся виновником семейного разлада, так как по глупости все напутал и оклеветал предмет своей безнадежной любви. И он же в конце пьесы разъяснял недоразумение.

Я играла небольшую роль младшей дочери Стасова, эмансипированной девицы Людмилы. С Женей мы по ходу пьесы почти не встречались. Но как раз первый мой выход начинался с того, что я появлялась в гостиной своей старшей сестры Варвары Павловны во время ее разговора с Тейхом по поводу его несчастной любви и, услышав ее последние слова: «Ну, а нюнить я больше не позволю», – пренебрежительно бросала реплику: «Кто нюнит? Леонид Карлович? Он больше ни на что не способен. Эх вы, плакса!» И больше я на него внимания не обращала».

После спектакля был бал. Евгений пригласил Надежду на первый вальс, затем на мазурку, а после вечера попросил позволения проводить ее домой.

«В то время девушки выезжали с кем-либо из старших, я приехала с Дорой Марковной и с ее разрешения отправилась домой с Женей, – вспоминала Надежда Михайловна. – Но я шла не очень счастливая. Во время танцев я увидела, что танцую не так, как хочет Женя, что он будто учит меня и показывает, как надо танцевать. Мне было обидно. В институте я семь лет обучалась танцам и считала, что хорошо танцую, а тут поняла, что танцую глупо. Я танцевала старательно, всерьез, а Женя все это обращал в шутку. Он словно хотел показать, как нужно танцевать, легко, свободно, весело. Он танцевал артистично, и в этом уже тогда бессознательно содержался элемент режиссерского показа».

Наступило лето. Евгений Вахтангов пригласил девушек, в числе которых была, конечно же, и Надежда, участвовать в спектакле вместе с гимназистами, с которыми они играли раньше. На этот раз он сам ставил спектакль, это была его первая «режиссерская работа». Ставились «Предложение» и «Медведь» Чехова.

По воспоминанию Надежды Байцуровой, жениха Ломова в «Предложении» и помещика Смирнова в «Медведе» играл сын Д. М. Ремезовой, друг Евгения Вахтангова гимназист Борис Ремезов, впоследствии известный провинциальный актер. Надя играла Наталью Степановну и вдовушку Попову. Спектакль проходил во дворе дома одного из «артистов», начавшись засветло и окончившись к заходу солнца.

«На репетициях Вахтангов был очень серьезен, требователен к участникам, – рассказывала Надежда Михайловна. – Борис Ремезов сам справлялся со своими ролями, проявляя выдумку, и все получалось у него очень смешно. А со мной режиссер порядочно помучился. Ему пришлось сыграть мои роли целиком, чтобы показать, что и как я должна делать. Я выучила текст назубок, знала свои места на сцене, однако, кроме страха, ничего не испытывала. Но мой партнер Ремезов играл так непринужденно и весело, что невольно заразил меня, и к общему удовольствию я не испортила спектакль. Режиссер нас хвалил. Публика много смеялась и хлопала».

Евгению Вахтангову хотелось увлечь Надежду своими интересами, поделиться с нравившейся ему девушкой всем, что увлекало и волновало его самого. В те годы он состоял в гимназическом кружке самообразования, называвшемся «Арзамас» в честь Максима Горького, находившегося в ссылке под надзором полиции в городе Арзамасе Нижегородской губернии. Вольнолюбиво настроенных гимназистов не удовлетворяло сухое, казенное обучение в гимназии. «Арзамас» был своего рода конспиративным кружком. По словам Надежды Михайловны, чтобы скрыть крамольный характер собраний, встречи устраивались в доме крупного генерала, командира дивизии, сын и дочь которого учились в гимназии: «В богатой столовой генеральской квартиры пили чай, танцевали, играли в фанты, а потом читали вслух «Буревестника» Горького, рассказы и стихи из сборников «Знание», статьи Льва Толстого, знакомились с философией Ницше, Шопенгауэра, с политэкономией Железнова, а потом появлялись и «Капитал» Маркса, и ленинская «Искра». Я не была гимназисткой, и меня нельзя было ввести в этот кружок. Но дух свободолюбия и свободомыслия, которым там питался Женя, он передавал мне, заражал меня им, и мне хотелось жить так, как он. По его предложению я начала вести занятия в воскресной школе железнодорожных мастерских.

Однажды Женя спросил меня: «Почему Вы не бываете на утренниках?» (Гимназистам не разрешалось ходить вечером в театр). Я стала бывать на утренних спектаклях. Братья Роберт и Рафаил Адельгеймы играли «Разбойников» Шиллера. Я смотрела на сцену и одновременно видела в ложе напротив профиль Жени Вахтангова. В антракте мы встретились в коридоре театра и обсуждали пьесу. Меня интересовал сюжет, а Женя обращал мое внимание на игру актеров. (…) Женя не пропускал ни одного спектакля. Театр интересовал его больше всего остального. Свободное от занятий время он с увлечением отдавал подготовке и устройству гимназических спектаклей и «литературно-вокально-музыкальных» вечеров. Сам он выступал в них в качестве неутомимого организатора, режиссера, актера, музыканта и певца».

В 1903 году Евгений Вахтангов уехал в Москву к своему дяде Петру Васильевичу и поступил на естественный факультет Московского университета, в 1904 году перевелся на юридический. Отец Евгения хотел, чтобы у сына была «достойная профессия».

Параллельно с учебой Вахтангов продолжал играть в самодеятельности, в том числе в популярном у московской интеллигенции Михайловском драмкружке, организованном матерью Юрия Завадского. Периодически ездил во Владикавказ, где ставил спектакли.

«Осенью 1904 года Евгений снова в Москве. Почти следом за ним из Владикавказа в первопрестольную приезжает Наденька Байцурова – добрая знакомая Евгения, полностью разделяющая его увлечение театром. Наденька – девица небогатая, но серьезная и целеустремленная. Не желая прозябать всю жизнь в качестве конторской машинистки, она поступает на Высшие женские курсы. Наденька поселяется в одной квартире с Евгением, (…) в соседней комнате, разделив ее с курсисткой из Вязьмы.

Солнечным октябрьским воскресеньем 1905 года два любящих сердца соединились. Надежда Михайловна Байцурова стала Вахтанговой.

Свадьбы как таковой у Евгения и Надежды не было.

– К чему все это? – поморщился Евгений, и невеста поддержала его, – писал Андрей Шляхов в книге «Москва на перекрестках судеб».

Евгений и Надежда обвенчались в Москве 22 октября 1905 года.

«Для того чтобы совершить этот обряд, нам нужно было еще выполнить и другие церковные обрядности, а так как мы с ним отстали от церкви, то этот день оказался для нас очень хлопотным, – вспоминала Надежда Байцурова. – До 10 часов утра мы должны были исповедаться и причаститься, чтобы вечером быть повенчанными. Желая отметить этот день чем-нибудь приятным для нас, мы пошли на дневной спектакль Художественного театра, где шла «Чайка». После спектакля мы были в церкви. На мою патриархальную семью произвело потрясающее впечатление, что я венчалась в простом английском костюме, и все было очень скромно, как обычно у студентов и курсисток».

В тот год Евгений Вахтангов был первокурсником, а студентам первого курса не разрешалось жениться. Находчивый молодой человек воспользовался тем, что университет был закрыт: забрал свои документы, как будто он выбыл. В них отметили, что он обвенчан, а потом, когда университет открылся, Вахтангов вернул документы обратно.

«Нам нужно было пойти на этот обряд, потому что Евгений Богратионович был связан с семьей, и моя семья также меня к этому обязывала, – объясняла потом Надежда Михайловна. – Но Евгений Богратионович не сразу сообщил домой, что женился. В следующем своем деловом письме он написал об этом, как о своем личном деле, которое не имеет отношения к отцу. Из письма моей матери мы узнали, что Богратион Сергеевич был возмущен этим браком и проклял сына, так как готовил богатую невесту для того, чтобы увеличить капитал. Я в этом смысле была неподходящей парой. Но владикавказское купечество очень заинтересовалось женитьбой молодого Вахтангова, стало уговаривать отца простить. Старик долго упирался, и с сентября по март Евгений Богратионович не получал от отца денег на жизнь. В марте пришла телеграмма, в которой Богратион Сергеевич писал: «Прощаю, благословляю и жду вашего приезда домой».

В марте мы поехали во Владикавказ и остановились в семье Вахтанговых. Приняли нас там очень сдержанно, отвели отдельную комнату, но самую плохую. Чувствовали мы себя стесненными. Отец Евгения Богратионовича мне тут же предложил работать на фабрике, писать на машинке, с окладом 10 руб. в месяц. Он считал: достаточно того, что меня кормят и содержат, а жалованье пойдет на «булавки». Отец просил сына тоже работать на фабрике, но Евгений Богратионович от этого отказался и тихонько от отца и семьи стал опять организовывать свой драматический кружок».

По словам Надежды Михайловны, несмотря на непростые отношения, вся семья должна была каждый день вместе обедать. Этот ритуал нарушать было нельзя: «К шести часам все были в сборе и ждали прихода отца. Со двора подавались сигналы о том, что хозяин вышел с фабрики. В доме поднималась суматоха. Отец входил в столовую, из разных комнат выходили мы все. Он молча садился за стол, и тогда только усаживались мать Ольга Васильевна, две сестры – Соня, гимназистка 7-го класса, Нина – помоложе, и мы с Женей. Перед отцом ставилась всегда одна и та же закуска: икра, тешка, местный сыр, чурек, зелень. Пил он только вино; водки за столом не было. Всяких других закусок, пирогов, пирожков он не признавал. Мы успевали все это поесть за завтраком с матерью, в его отсутствие. Первые слова отца за столом неизменно были: «Вот вы где сидите, на шее сидите». Ели все молча и через силу. Слышны были только вилки и ножи.

По положению невестки я сидела рядом с отцом, и только ко мне он иногда обращался с вопросами: «И ты, кажется, в театре играешь?» или «Почему не ешь?» – и подвигал ко мне закуску. Все остальные игнорировались. Младшая сестра иногда вдруг начинала тихонько реветь. Она вспоминала, что у нее на голове торчит бант, который она не успела снять перед обедом. Мучительный обед кончался. Отец с шумом отодвигал стул и без слов уходил в кабинет отдыхать. Мы, уставшие, сконфуженные, расходились по своим делам. Женя торопился прямо на репетицию или на спектакль. И так до следующего обеда».

Гнетущую атмосферу немного разряжал приход бедной родственницы, «приходящей» приживалки в доме Вахтанговых Веры Ивановны Лебедевой. Обычно она являлась к завтраку, пить кофе с Ольгой Васильевной, а иногда появлялась к обеду. Отец Евгения относился к Вере Ивановне благосклонно, так как она приносила все городские сплетни. Богратион Сергеевич спрашивал:

– А что, Вера Ивановна, вы такого артиста г-на Вахтангова видели?

– Как же, как же, была в театре, видела. Хорошо играет. Все хвалят, хвалят.

– А я хочу его из дому выгнать.

Сам Богратион Сергеевич никогда в театр не ходил. А мать Евгения, если и бывала в театре, то тайком от отца. Она сидела на задних рядах, стараясь быть неузнанной.

«Евгений с увлечением режиссирует и играет в спектаклях и концертах Владикавказского музыкально-драматического кружка, не забывая при этом регулярно «позорить фамилию», – писал в своей книге Андрей Шляхов. – Представьте такую картину: на одной стороне Александровского проспекта красуется внушительных размеров вывеска «Табачная фабрика Б. С. Вахтангова. Существует с 1869 года», а на противоположной висят афиши, приглашающие всех желающих в помещение цирка на спектакли музыкально-драматического кружка с участием господина Вахтангова.

– Ты бы выбрал себе псевдоним, что ли, – как-то раз сказал Евгению отец. – Я слышал, что в театральной среде так принято.

– Неплохая идея! – оживился Евгений. – Например, Багратионов. Звучно, оригинально и немного аристократично!

Более отец о сценических псевдонимах не заговаривал. Добило его саркастическое «немного аристократично».

В семье Вахтанговых Надежда с Евгением прожили чуть меньше полугода. В конце августа они собрались уезжать в Москву. Богратион Сергеевич хотел, чтобы Надежда осталась: раз вышла замуж, незачем учиться, можно работать в деле. Отец Евгения ждал внука. Между ним и молодежью произошло бурное объяснение. Богратион Сергеевич отказал невестке в деньгах на дорогу и на учебу. Молодым пришлось занять нужную сумму у друзей. Надежда Михайловна уехала из этой семьи навсегда. С тех пор больше она в семье Вахтанговых не жила.

Надежда Михайловна стала любовью всей жизни Вахтангова. Она родила ему сына Серёжу, названного в честь деда Евгения Вахтангова.

«Мальчик рано обнаруживает способности к живописи, – рассказывал в книге «Вахтангов» Хрисанф Херсонский. – Между ними (Евгением Богратионовичем и Серёжей. – С. И.) сразу устанавливаются как бы равные товарищеские отношения. Сын зовет отца «Женя». Евгений Богратионович окружает его игрушками, картинками, журналами. Отказывая во многом себе, добивается, чтобы малыш имел в детстве все самое лучшее… Печальное детство – самого Евгения Богратионовича не должно ни в чем повториться!»

Надежде Михайловне он писал трогательные письма: «Родная моя, прекрасная! (…) Радость моя, гордость моя, счастье мое, если бы ты могла немножко войти в меня, посмотреть, как я люблю Вас – двух – моих единственных. (…) Люблю Вас, мои близкие. Думаю и мечтаю о Вас долго и восторженно. Горжусь Вами и захлебываюсь при мысли, что буду жить для Вас. Больше любить нельзя. Поэтично, красиво, тепло, всею кровью существа своего люблю Вас. Преклоняюсь. Весь с Вами, мои родные, мои прекрасные».

29 мая 1922 года Евгения Вахтангова не стало. Надежда Михайловна прожила еще 46 лет. Замуж она больше не выходила да и представить себе этого не могла. Предать память Евгения Вахтангова для нее казалось просто немыслимым. Собственно, она с ним почти и не расставалась: работала заведующей литературным отделом Третьей студии МХТ, которая с 1926 года стала называться Театром имени Вахтангова, потом, через несколько лет, возглавила музей, посвященный памяти мужа. Он располагался прямо в их с Серёжей квартире. Сюда по ее просьбам стекались всевозможные экспонаты, помнящие Евгения: предметы обихода, книги, рукописи… А еще Надежда Михайловна написала воспоминания об их совместной 17-летней жизни, в которой было столько светлого и чистого, тяжелого и неоднозначного.

Сергей Ишков.

Фото ru.wikipedia.org