30 октября 1907 года русский физик Борис Розинг запатентовал способ электрической передачи изображений на расстояние. Этот день можно считать рождением современного телевидения.

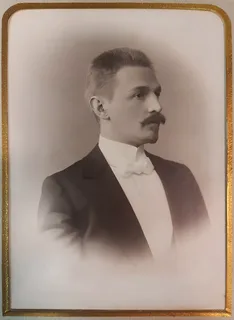

Борис Львович Розинг родился 20 апреля 1869 года в Санкт-Петербурге и относился к когорте потомков ученых-иностранцев, приглашенных во времена Петра I в Россию.

«Мой предок, Иван Розинг, служивший при Павле, происходит, как это видно из формулярного списка, из «аптекарских детей». Так как аптекарскими детьми назывались в те времена потомки тех химиков, минерологов и других ученых-иностранцев, которые были приглашены Петром I в Россию для развития науки и техники, то я вижу в этом своем происхождении некоторое объяснение того стремления и тяги к точным наукам, которое непрерывно чувствовал в себе со своего раннего возраста», – писал в своей биографии ученый.

Вскоре Розинги обрусели, женились на русских и приняли православие, а при Павле I получили потомственное дворянство и служили чиновниками.

В 1879-1887 годах Борис учился во Введенской гимназии, где проявил склонности к точным наукам, увлекался поэзией, музыкой, философией, был душой гимназических вечеров и диспутов.

В автобиографии он писал: «Я получил гуманитарное образование, которое если непосредственно и не касается изобретательской деятельности, тем не менее, развивая в человеке способность мыслить образами, по моему мнению, весьма способствует изобретательской деятельности и фантазии».

Окончив гимназию с золотой медалью, Борис Розинг поступил на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета. Он активно участвовал в работе физического семинара и кружка «младших физиков» вместе с будущим изобретателем радио Александром Поповым. После университета, который Розинг закончил с дипломом первой степени, Бориса на два года оставили при кафедре физики для подготовки к научно-педагогической деятельности и профессорскому званию.

В 1893 году Розинг по решению Ученого совета Санкт-Петербургского университета получил степень кандидата наук. Молодой человек преподавал и параллельно изучал новейшие достижения и открытия, в том числе иностранные – в этом ему помогало знание нескольких языков.

Начало практических исследований Бориса Розинга в области передачи изображений относится к 1897 году, когда он познакомился с профессором электротехники Константином Перским. Проблема телевидения (электрической телескопии, как говорил Перский) привлекла Бориса Розинга своей сложностью и новизной, а также перспективами, которые открывало ее решение.

Теоретические и экспериментальные исследования этой проблемы привели Розинга к следующему убеждению: «Попытки построения электрических телескопов на основах простой механики материальных тел, которая дает в обычных условиях столь простые и, казалось бы, вполне осуществимые решения, должны неизбежно кончаться неудачами».

Практическая телевизионная система, по его мнению, должна была строиться на «замене инертных материальных механизмов безынертными устройствами». Розинг решил использовать в качестве устройства для воспроизведения телевизионных изображений электронно-лучевую трубку, разработанную для исследований быстропротекающих процессов немецким физиком К. Ф. Брауном. В 1902 году Борис Львович проверил свою идею на практике.

Итогом первых десяти лет работы Бориса Розинга по телевизионной тематике стала его заявка от 25 июля 1907 года на изобретение под названием «Способ электрической передачи изображений на расстояние», поданная им сразу в три страны, и соответствующие патенты, выданные Россией, Англией и Германией.

«Применение электронно-лучевой трубки открыло принципиально новое направление в развитии телевизионных систем – переход от оптико-механических устройств к электронным. В отличие от других изобретателей в области телевидения, Борис Львович не только выдвинул новую идею, но и сам осуществил ее, доказав правильность направления развития телевидения в будущем», – писал Валерий Павлович Самохин в очерке «Памяти Бориса Львовича Розинга», опубликованном в научно-техническом журнале «Наука и образование».

В 1910 году Борис Розинг привлек к своим работам любознательного третьекурсника Володю Зворыкина, будущего изобретателя с мировым именем. В воспоминаниях Владимир Козьмич Зворыкин так рассказывал о своем учителе и технических трудностях совместной работы: «Профессор Б. Л. Розинг (…) заметил мой искренний интерес к предмету (…) и спросил, не хочу ли я помочь ему в его собственных экспериментах? Розинг пользовался у студентов непререкаемым авторитетом, и я, не раздумывая, согласился. В ближайшую же субботу я явился в его частную лабораторию, располагавшуюся через дорогу от института в здании Главной палаты мер и весов. (Помимо преподавания в Технологическом институте профессор Розинг также являлся штатным сотрудником Главной палаты). Там Борис Львович и рассказал мне, что работает над проблемой передачи изображения на расстояние, то есть над «телевидением». Термина, конечно, тогда еще не существовало, но так я впервые познакомился с понятием, которое с той поры навсегда вошло в мою жизнь… Наши отношения вскоре переросли в дружбу. Он был не просто выдающийся ученый, но глубоко и разносторонне образованный человек, видевший во мне не только ассистента, но и коллегу… Розинг значительно опередил свое время. Его система требовала составных частей, которые еще не были созданы. Например, никто толком не знал, как получать фотоэлементы, необходимые для преобразования света в электрическую энергию. Калиевые фотоэлементы были описаны в литературе, но технику их получения приходилось разрабатывать самим. Вакуум тоже создавали допотопными методами – с помощью ручных вакуумных насосов или (что чаще) подолгу поднимая и опуская тяжелые бутыли со ртутью, что отнимало огромное количество времени и сил. Электровакуумный триод был изобретен американцем Ли де Форестом менее года назад и выписать его из Америки не представлялось возможным. (…) Даже стекло обычных колб оказалось слишком хрупким и пришлось самим осваивать стеклодувное ремесло. Но все-таки к концу нашей работы профессор Розинг получил действующую систему, состоящую из вращающихся зеркал и фотоэлемента в передающем приборе на одном конце верстака и частично вакуумной электронно-лучевой трубки – на другом. Приборы были соединены проводом, и изображение, воспроизводимое трубкой, было крайне нечетким, но оно доказывало реальность электронного метода, что само по себе было большим достижением. Принципиально мы решили задачу – оставалось только усовершенствовать компоненты».

После введения ряда усовершенствований Розинг и его ассистент Зворыкин получили четкое изображение на экране модернизированной ими трубки Брауна. На первый публичный телесеанс 9 мая 1911 года собрались представители научно-технической мысли Санкт-Петербурга. Из одного помещения в другое передавалось по проводам изображение четырех белых полос в виде решетки на темном фоне.

«1912 год стал лучшим в плане оценки достижений Б. Л. Розинга, – рассказывал в своей работе В.П. Самохин. – За заслуги в области электрической телескопии он был награжден Золотой медалью и премией имени Карла Генриха фон Сименса, присуждаемой за выдающееся изобретение, усовершенствование или исследование в области электротехники. Лауреаты этой премии включались в энциклопедии и справочники многих стран».

Тем временем Розинг продолжал совершенствовать свою систему. Многие научные институты мира предлагали физику лучшие условия для работы, прекрасное материальное обеспечение и свободный выбор тем для исследований. Но Борис Львович отказался: он мечтал реализовывать свои проекты на родине, не мыслил себя за границей.

«Я русский человек и мозг свой иностранцам продавать не собираюсь», – говорил Борис Розинг в те годы.

Начавшаяся в 1914 году Первая мировая война изменила характер работы Бориса Розинга, как и многих других ученых. Ему пришлось переключиться на выполнение заданий военного ведомства. Эти новые работы были вместе с тем как бы продолжением всех предшествующих исследований и основывались на уже достигнутых результатах. В 1915-1916 годах он разработал систему светоэлектрической сигнализации на больших расстояниях, также основанную на использовании фотоэлемента.

«Борис Львович был ученым, патриотом России и никогда не интересовался политикой, – отмечал В. П. Самохин. – В тревожные времена Петроградских революций и преступности 1917 года он продолжал занятия в учебных заведениях Петрограда. Вместе с некоторыми преподавателями он намеревался организовать чтение научно-популярных лекций для рабочих. Но после Октябрьской революции нормальная жизнь учебных заведений была нарушена. (…) Б. Л. Розинг при первой возможности приступил к продолжению своих работ по телевидению. Такая возможность открылась для него в 1924 году, когда он был приглашен работать в качестве старшего научного сотрудника в Ленинградскую экспериментальную электротехническую лабораторию (ЛЭЭЛ) научно-технического отдела ВСНХ. (…) Совершенствуя свою систему, Б. Л. Розинг внес усовершенствования в передающее и приемное устройства. Была разработана новая оптическая система для «…получения неискаженного в отношении яркости, отчетливости и увеличения изображения». (…) Опыты, проведенные Б. Л. Розингом в 1924-1928 годах, показали полную работоспособность его телевизионной системы и правильность принципов, на которых она строилась. В лабораторных условиях можно было передавать простые изображения с четкостью 48 строк. Изображения на экране трубки получались вполне точные и настолько яркие, что их можно было фотографировать».

Долгое время Борис Львович был экспертом по вопросам телевидения в Комитете по делам изобретений. Он горячо поддерживал все новые идеи, выдвигаемые советскими изобретателями, всячески содействовал их реализации.

Из книги П. К. Горохова «Борис Львович Розинг – основоположник электронного телевидения»: «К работам Б. Л. Розинга по телевидению тесно примыкают и другие его работы, выполненные в ЛЭЭЛ и Центральной лаборатории проводной связи. Они касаются применения фотоэлементов с внешним фотоэффектом и электронно-лучевых трубок в различных приборах. Наиболее интересные из них – фотоэлектрический прибор для ориентировки слепых, «читающая машина» и фотоэлектрический фотометр». В приборе для ориентировки слепых было использовано явление возникновения незатухающих колебаний в цепи фотоэлемента при затемнении, т. е. при попадании в поле зрения прибора темных предметов. Прибор должен был давать слепым возможность воспринимать световые действия окружающих предметов на слух. В течение 1924-1925 годов в ЛЭЭЛ были разработаны три таких прибора, облегчавших слепым ориентировку среди светлых и темных предметов. Разработка читающей машины проводилась с целью помочь работникам умственного труда, потерявшим зрение, вернуться к привычной работе и читать обыкновенные книги. Машина должна была превращать изображения букв в особые знаки, понятные для слепых. Действие машины было основано на «отрицательном» фотоэффекте, т. е. на возникновении незатухающих колебаний при попадании луча света на темный контур буквы. Основной частью машины была оптическая система, производившая разложение букв читаемого текста на отдельные элементы и преобразование их с помощью фотоэлемента и телефона в комбинацию длинных и коротких звуков. Каждой печатной букве, в зависимости от ее конфигурации, соответствовала определенная, свойственная только ей комбинация сигналов, аналогичных сигналам азбуки Морзе. Изучив эти комбинации, слепой мог читать печатный текст с помощью машины Розинга».

Кроме того, Борисом Розингом были выполнены исследования в области квантовой физики, электродинамики и фотоэлектричества, опубликованные в 1929-1931 годах.

Дальнейшая жизнь Бориса Львовича сложилась трагически.

«Как-то в лаборатории к нему подошел один из сослуживцев и сказал ему, что кто-то из бывших служащих Константиновского училища находится в очень бедственном положении, и попросил отца пожертвовать сколько-нибудь денег. Папа, который в помощи никогда никому не отказывал, деньги дал и расписался в подписном листе. Так он был обвинен в участии в нелегальной кассе помощи бывшим служащим училища», – вспоминала старшая дочь Бориса Розинга Лидия Борисовна Твелькмейер. Тогда, в ходе массовых арестов бывших царских офицеров, это расценили как финансовую помощь контрреволюционерам, и Бориса Львовича сослали на три года вольноопределяющимся в город Котлас.

«Папа со своими новыми товарищами устроился на лесопильный завод в Лименде (рабочий поселок под Котласом. – С. И.), он никогда не избегал физической работы, поселились все вместе в рабочем бараке… И началась папина трудная, одинокая жизнь. Казалось бы, ничего особенно тяжелого в ней не было, жил он на полной свободе, ограниченной только пребыванием в назначенном городе, должен был только в определенные сроки отмечаться. Конечно, были плохие бытовые условия, но не это было главным, а невозможность продолжать научную работу, отсутствие лаборатории, нужных книг, всего того, что для него составляло смысл жизни», – рассказывала Лидия Борисовна.

И все же Борис Львович продолжал работать. В местных газетах он публиковал научно-популярные статьи, ему разрешили читать лекции по физике и высшей математике для рабочих.

Неожиданно Розинга вызвали в Архангельск.

«Папиной судьбой заинтересовалась Елена Дмитриевна Стасова (соратница Ленина, старая большевичка, с мнением которой считалось правительство. – С. И.), с которой мама была знакома в молодости и была в свойстве, так как мамин дядя был женат на сестре Елены Дмитриевны, – вспоминала Лидия Твелькмейер. – Мама очень стеснялась обращаться за помощью к ней, но все же пересилила себя и поехала в Москву. Елена Дмитриевна приняла ее с большой сердечностью, сразу узнала, хотя они не виделись очень много лет, называла ее Ася и на «ты», обо всем подробно расспросила и обещала что-нибудь сделать (…) Перевод в Архангельск был, вероятно, результатом ее вмешательства. Хотя это было хорошо, так как Архангельск был большой город, но все же перспектива переезда, необходимость опять устраиваться в городе, где не было ни души знакомой, ехать одному – все это папу испугало. Он был уже далеко не так энергичен, как раньше, да и возраст сказывался».

В Архангельске Борис Львович получил возможность вести экспериментальные работы в физической лаборатории профессора Петра Покотило в Лесотехническом институте. Здесь Розинг смог заниматься разработками и собирался сделать осциллографический кардиограф для местной больницы. Из Ленинграда ему были доставлены разработанные им ранее модели приборов.

Многолетняя напряженная работа и тяжелые условия жизни в непривычном северном климате в последние годы значительно ослабили здоровье Бориса Львовича. 20 апреля 1933 года он в 63 года умер от кровоизлияния в мозг. Его похоронили в Архангельске на Вологодском (Кузнечевском) кладбище.

В 1957 году Борис Львович Розинг был посмертно реабилитирован. К 50-летию Октября он попал четвертым по списку в плакат «10 ученых России, создавших новые направления в науке и технике», вместе с Ломоносовым, Менделеевым и Поповым.

Имя Бориса Розинга надолго незаслуженно было предано забвению. 28 ноября 2003 года на фасаде здания Санкт-Петербургского государственного Технологического института (СПбГТИ) была открыта мемориальная доска. Текст на ней гласит: «Здесь (…) работал выдающийся российский ученый – основоположник электронного телевидения Борис Львович Розинг». 30 октября 2021 перед главным входом в Архангельский колледж телекоммуникаций имени Б. Л. Розинга открыли бюст великого изобретателя и ученого.

Что касается Владимира Зворыкина, ученика Бориса Львовича, то он сумел усовершенствовать и воплотить в жизнь гениальное изобретение своего учителя. В 1919 году Зворыкин эмигрировал в США, где стал руководителем лаборатории электроники компании Radio Corporation of America (RCA) и создал один из первых кинескопов современного типа. Его разработки способствовали появлению цветного телевидения. В отличие от многих других эмигрантов, Зворыкин, в отъезде которого не было ярко выраженного политического подтекста, неоднократно посещал СССР, делился опытом с советскими коллегами и высоко оценивал отечественные наработки в телевизионной сфере.

Благодаря Зворыкину СССР начал сотрудничество с RCA, в результате чего в 1938 году заработал первый советский телецентр на Шаболовке. В том же году в Советском Союзе был налажен выпуск телевизоров «ТК-1», в которых использовался кинескоп Зворыкина.

В своих дневниках Владимир Зворыкин, добившийся мирового признания, всегда указывал на то, что лишь воплотил в жизнь идею Бориса Львовича Розинга.

Сергей Ишков.

Фото ru.wikipedia.org и bigenc.ru