В последние дни октября АО «Мосводоканал» отметило свой день рождения. Двести двадцать один год – дата почтенная. В октябре 1804 года по Мытищинскому водопроводу, тогда он назывался Екатерининским, в город пошла долгожданная вода. 28 октября 2025 года, в день рождения московского водопровода, для журналистов организовали пресс-тур на старейшую действующую станцию водоподготовки столицы – Рублёвскую.

Мытищинский водопровод был только началом: еще долго в Москве будут существовать водоразборные фонтаны, еще долго воду будут продавать ведрами и возить по улицам в бочках, еще рыли во дворах колодцы и много пройдет времени, прежде чем в квартирах появятся водопроводные краны. Но это был конец старой Москвы с погаными прудами и повальными эпидемиями. Тот водопровод просуществовал чуть менее ста лет, после чего ключи истощились. Сейчас от Мытищинского водопровода остался только Ростокинский акведук – и то не как часть водопроводной системы, а как арт-объект, деталь пейзажа, архитектурное украшение. Словом, памятник той эпохи, конструкторского гения, инженерных (а также санитарных, медицинских, эпидемиологических и гигиенических) прорывов.

Сергей Фомичёв, директор Рублёвской станции водоподготовки: «В сутки мы подаем в город примерно 900 тысяч кубометров воды. В зависимости от сезона это количество может колебаться – зимой больше, летом меньше. Качество тоже меняется по сезонам, поэтому мы немного меняем технологию очистки. Раньше воду очищали только традиционными способами: предварительная реагентная обработка, отстаивание и фильтрование на песчаных фильтрах. Но вот уже двадцать лет, как на Рублёвской станции водоподготовки в дополнение к традиционной технологии используется озоносорбционный метод очистки. Благодаря ему вода избавлена от органики и неприятных запахов».

Как водопровод изменил реку

Немного истории и размышлений. Говорят, что во времена Ивана Грозного и Михаила Фёдоровича морозы стояли такие, что на замерзшей Москве-реке устраивали ярмарки. И лед выдерживал огромную толпу народа, кулачные бои в окружении зрителей, тяжелые подводы с товарами, запряженные волами. Сколько градусов ниже нуля требуется для этого?

Прежде чем отвечать на этот вопрос, вспомним и другое. Москву-реку можно было во многих местах перейти вброд. Важную роль в истории города и России сыграл Крымский брод – там, где сейчас расположен Крымский мост. В период Смутного времени три сотни конников под предводительством Кузьмы Минина перешли реку и смяли две польские роты, предопределив освобождение Москвы. Брод был и у Даниловского моста: еще в начале 30-х годов прошлого века глубина реки здесь едва достигала полутора метров. А напротив Кремля река обмелела настолько, что бабы переходили ее, чуть приподняв подол. Район Якиманка тоже возник возле переправы через реку – и не думайте, что там был мост.

Так что это большой вопрос – а были ли во времена Ивана Грозного сорокоградусные морозы? Может быть, просто мелкая речка промерзала до самого дна?

А теперь представьте себе ситуацию. Мытищинские ключи истощены. Екатерининский водопровод доживает последние дни, последние капли воды текут по Ростокинскому акведуку. В городе живут сотни тысяч людей, и всем хочется пить. Колодцы не справляются с нагрузкой. На Москве-реке строят новую станцию, а воды в реке – кот наплакал. Точнее, весной-то она есть, и даже с избытком, но летом река превращается в цепочку заиленных луж и ручейков, а зимой – в промерзшую землю. И как прикажете из такой речки поить огромный город?

В июне 1931 года было принято решение об обводнении реки Москвы путем соединения ее с верховьями Волги, строительстве новой водопроводной станции у деревни Черепково и плотины на реке Истре. Была построена система нового водозабора, в состав которого вошли возведенная Рублёвская плотина (1932 г.), построенные ковши (1932 и 1940 гг.) и созданное водохранилище на реке Истре (1935 г.).

Сейчас воду для города запасают в нескольких крупных водохранилищах. Москва-река стала полноводной. Ее глубина возле Рублёвской станции достигает восьми метров. А там, где когда-то реку переходили вброд кони и люди, теперь ходят суда.

Можно много писать о том, как изменилось русло Москвы-реки за последние сто лет, как из мелкой заиленной реки она превратилась в судоходную артерию. Это отдельная, большая и интересная тема.

А мы просто запомним, что преображение Москвы-реки началось с того, что на ее берегу выстроили Рублёвскую станцию водоподготовки.

Печать войны

Забор воды начинается с насосной станции первого подъема и спасения глупых рыбешек, которые проникли сквозь решетку.

– Вода проходит через решетки грубой очистки, – рассказал начальник цеха насосной станции кандидат технических наук Александр Горюнов. – Вместе с ней может проникнуть и мелкая рыбешка. Поэтому здесь установлены сетчатые рыбозаградители. Они вращаются, и центробежная сила перемещает мусор и рыбу в центр, а затем по рыбоводам – это трубы диаметром 200 – 250 мм – отправляют обратно в реку.

Дальше вода поступает на очистные сооружения. В первые годы работы станции речная вода предварительно отстаивалась и фильтровалась через медленные песчаные фильтры. Это были английские фильтры – разработка инженера Симпсона 1829 года. Вода в этих фильтрах медленно проходила сквозь слой мелкозернистого песка. Все бы хорошо – песок задерживал 98 процентов загрязнений, – только вот работали они очень медленно. Поэтому к середине XX века станцию перевели на американские, быстрые фильтры.

– Кроме того, английские фильтры быстро забивались, – отметил Сергей Фомичёв. – После весеннего паводка их было очень сложно очистить.

Но в годы Великой Отечественной войны именно английские фильтры спасали город. Рублёвская станция водоподготовки тогда была единственной на весь город. Не хватало реагентов – химикам и технологам приходилось изобретать новые методы очистки воды. Не хватало топлива – а без него станция не могла работать. На станции круглосуточно дежурил полк противовоздушной обороны, состоявший, кстати, из девушек. Каждую ночь они поднимали в темное небо аэростаты, которые окружали станцию заслоном от фашистских налетов. А внизу, под серыми тушами аэростатов, в каменных стенах, в темноте и холоде, под рев сирен воздушной тревоги голодные работники станции бились над медленными английскими фильтрами, заставляли их работать быстрее, лучше, чище.

Многие работники станции получили за свой труд награду. Награждена была и сама станция, на ней с тех пор находится барельеф – орден Ленина.

Коронные разряды и титрование

Вот уже двадцать лет, кроме песчаных и угольных фильтров, на Рублёвской станции используется еще и озон.

– Взятый с помощью компрессоров из атмосферы воздух сначала охлаждают, – рассказал инженер цеха очистки воды Павел Юдин. – Затем воздух проходит через теплообменник и охлаждается, при этом влага, находящаяся в воздухе, конденсируется в росу. Далее охлажденный воздух проходит через абсорберы и осушается до температуры точки росы не ниже минус 45 °С. Через подготовленный воздух в генераторе озона проходит тихий коронный разряд – так образуется озон.

Озон мелкими пузырьками подается в контактный бассейн и реагирует с органикой. Это быстрый и эффективный метод очистки воды. Непрореагировавший озон пропускают сквозь деструктор с высокой температурой. Там молекулы остаточного озона распадаются и образуется нормальный, привычный нам атмосферный воздух.

На любой станции водоподготовки есть очень важный объект – это лаборатория. Именно здесь проверяют качество воды. Какой состав реагентов необходимо подать в воду? Нет ли нарушений в зоне санитарной охраны реки? Справляются ли со своей работой фильтры? На все эти вопросы дает ответ лаборатория.

– Наша лаборатория контролирует зону санитарной охраны, природную воду, которая поступает на станцию, воду после каждой стадии очистки и питьевую воду, которая подается в город, – рассказала Алевтина Горюнова, заведующий Рублёвским отделением Центра контроля качества воды. – Если качество воды ухудшилось – сообщаем технологам, которые и принимают решения по изменению режимов очистки воды. Воду проверяют на фитопланктон, зоопланктон, микробиологию, физико-химические показатели.

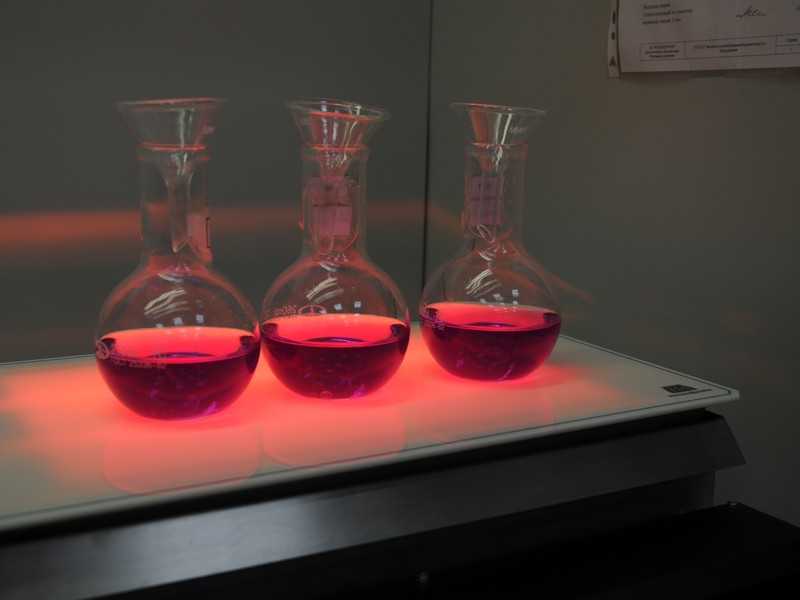

Оценка качества воды – процесс сложный и временами даже красочный. Инженер-химик Алина Деева показывает, как делают окислительно-восстановительное титрование.

Сначала в колбу наливают 5 миллилитров серной кислоты. Затем воду, которую необходимо проверить, подкрашивают марганцовкой и кипятят. После добавляют щавелевую кислоту – красно-бурая вода становится абсолютно прозрачной. И опять добавляют марганцовку, но уже по каплям, до слабого розового оттенка.

– Таким способом мы выясняем, какое количество кислорода потребляется содержащимися в воде органическими веществами, – пояснила Алина Деева. – Это не единственный способ проверить содержание органических веществ в воде, есть и другие показатели – общий органический углерод, оптическая плотность, кроме того, органические соединения можно определить по группам и по отдельности.

Самая старая станция водоподготовки Москвы исправно подает в городскую систему чистую воду.

Яна МАЕВСКАЯ.