8 ноября 1859 года в Петербурге представители литературных журналов «Отечественные записки», «Современник» и «Библиотека для чтения», среди которых были Иван Тургенев, Николай Чернышевский и другие писатели, организовали «Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым», которое неофициально стало называться Литературным фондом.

Это была первая общественная организация, созданная для «вспомоществования пьющим и нуждающимся писателям», осиротевшим семействам литераторов и ученых, а также тем литераторам и ученым, которые в связи с преклонным возрастом или по иным причинам не могли содержать себя собственными трудами.

По замыслу создателей Литфонда, он мог также способствовать изданию полезных литературных и ученых трудов, которые не могли быть изданы самими авторами и переводчиками из-за недостачи денег. Также фонд должен был помогать талантливым, но бедным молодым людям получить образование и подготовить себя к литературной или ученой деятельности. Таким образом, Литфонд был чем-то вроде профсоюза, однако его денежная помощь была не планомерной, а по большей части являлась эпизодическим затыканием дыр.

Членами общества могли быть как русские писатели и ученые, так и другие лица, «сочувствующие отечественной литературе и просвещению». Чтобы быть избранным в члены общества, достаточно было заявить о своем желании одному из членов его комитета.

Всем тем, кому требовалась помощь, давали деньги, которые поступали из доходов от спектаклей, концертов, публичных лекций, издания литературных и ученых трудов, членских взносов, пожалований высочайших особ и ежегодных субсидий Министерства народного просвещения. Так, Александр II каждый год вносил в фонд 1000 рублей, пожертвования делали императрица Мария Фёдоровна, великие княгини Елена Павловна и Александра Иосифовна, великие князья Константин Николаевич и Михаил Николаевич.

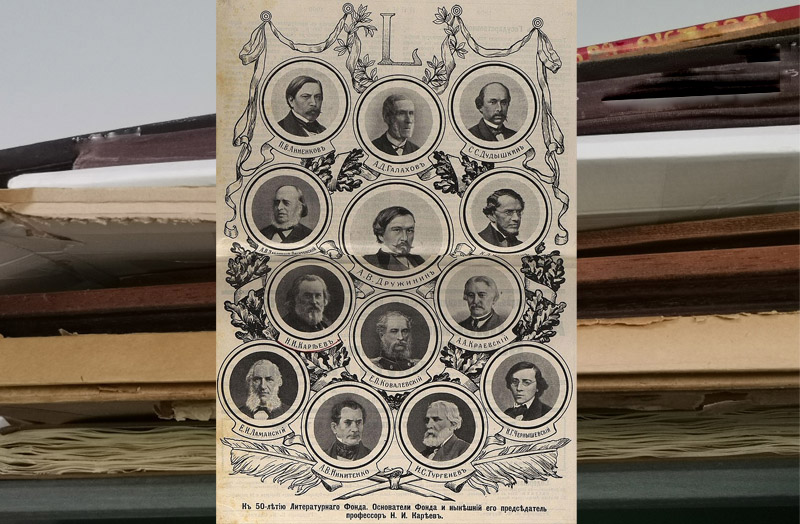

Мысль об основании в России общества вспомоществования литераторам впервые была высказана писателем Александром Дружининым. Коллеги по цеху поддержали его. Для организации общества Дружинин образовал кружок учредителей из 11 человек, в который вошли представители «Современника», «Отечественных записок», «Библиотеки для чтения». Это Иван Тургенев, Константин Кавелин, Павел Анненков, Николай Чернышевский, Александр Никитенко, Андрей Краевский, Степан Дудышкин, Алексей Галахов, Егор Ковалевский, Андрей Заболоцкий-Десятовский и сам Александр Дружинин.

Проект устава общества, составленный Заблоцким-Десятовским и Кавелиным, 2 февраля 1859 года был подписан всеми учредителями и высочайше утвержден 7 августа 1859 года. Первое общее собрание учредителей состоялось 8 ноября 1859 года на квартире министра народного просвещения Евграфа Ковалевского. На этом «учредительном» собрании был избран комитет из 12 человек, включая председателя, его помощника, секретаря и казначея.

22 января 1860 года в Петербурге с успехом прошли первые литературные чтения в пользу Литфонда, участниками которых были Иван Тургенев, Николай Некрасов, Яков Полонский, Аполлон Майков, другие литераторы. Свой вклад в писательскую «кубышку» вносили также Михаил Салтыков-Щедрин, Лев Толстой, Александр Островский, Иван Гончаров, Алексей Писемский, Фёдор Достоевский.

Алексей Плещеев, получив в 1890 году огромное наследство, внес в фонд очень значительную сумму, учредив фонды имени Белинского и Чернышевского для поощрения талантливых писателей, поддерживал семью больного Глеба Успенского, Надсона и других, финансировал журнал «Русское богатство». А дело было так. В 1890 году в родовом имении при мокшанском селе Чернозерье скончался его владелец Алексей Павлович Плещеев, который оставил наследство (пять тысяч десятин земли, а из «денежных капиталов более миллиона восьмисот тысяч рублей»). Единственным наследником оказался родственник – поэт Алексей Николаевич Плещеев, сразу приехавший туда для получения необходимых документов. В Мокшане он встретился со знакомым ему литератором Владимиром Быстрениным, который состоял корреспондентом ряда столичных газет и позднее стал профессиональным писателем, живя в уездном городе, избирался членом сиротского суда, а незадолго до приезда столичного гостя стал мировым судьей. Владимир Порфирьевич поехал с ним в Чернозерье, позднее написав мемуары «Из последних лет жизни А. Н. Плещеева», опубликованные в 1913 году в журнале «Русская мысль».

«По дороге в имение, – вспоминал Быстренин о поэте,- он заехал ко мне отдохнуть после утомительного двухсуточного переезда. Едва обменявшись приветствиями, А. Н. (Плещеев. – С. И.) задал мне вопрос: «А не подшутили вы надо мной двумя миллионами?» – так неожиданно было для него столь крупное наследство. Я тотчас же пригласил судебного пристава, который, к счастью, оказался в тот день в городе, и тот показал удивленному А. Н. опись имущества и портфель, в котором хранились сохраненные расписки государственного банка на сумму более миллиона 800 тысяч рублей».

Большая часть этих денег и была пожертвована Плещеевым на помощь своим братьям по перу.

Публицист Григорий Елисеев завещал Литературному фонду все свое состояние, составлявшее свыше 50 тысяч рублей. К слову, в 1876 году тот же Елисеев резко критиковал фонд в «Отечественных записках». Однако затем, ближе познакомившись с его деятельностью, Григорий Захарович переменил свою точку зрения.

Деньгами Литературного фонда пользовались многие русские писатели и даже их родственники. Так, больному чахоткой поэту Семену Надсону перед поездкой на лечение за границу фонд выделил к качестве помощи 500 рублей. Литфонд помогал сыну Александра Радищева после его кончины. Вдова Виссариона Белинского до самой своей смерти получала ежегодную пенсию в 300 рублей.

Комитет назначал пособия, среди которых были единовременные, продолжительные и постоянные (ежегодные пенсии инвалидам печати, их вдовам и детям). Позднее формы помощи нуждающимся писателям расширились: в 1865 году Литфонд стал выдавать под 6% годовых срочные кредиты – но не иначе как под благонадежное поручительство и с материальной ответственностью тех членов комитета, которые участвовали в разрешении ссуды. С 1875 года комитет начал выдавать бессрочные ссуды. Среди получавших пособие была вдова Николая Некрасова Зинаида Николаевна.

Сами члены комитета не имели право ни на ссуды, ни на пособия.

Каждый год комитет отчитывался о своих действиях министру народного просвещения, поименно называя всех, кто обращался в фонд за помощью, и точно указывая основания, по которым были оказаны пособия, их размер и форму. Такой же отчет представлялся и ревизионной комиссии.

Осенью 1879 года в безвозмездное распоряжение Литературного фонда известный литератор, подполковник Пётр Мартьянов предоставил несколько квартир на втором этаже в своем доме на Малой Охте (теперь – улица Помяловского). Квартиры с отоплением и прислугой предназначались для открытия первого в Петербурге приюта дешевых квартир для пособия неимущим литераторам и их семьям.

В 1880 году журналист, издатель и публицист Григорий Градовский выступил с проектом реорганизации Литфонда на началах самопомощи. Он предлагал основать пенсионную и эмеритальную кассу писателей, образовать комиссии для издания сочинений, оказывать содействие писателям в их сношениях с цензурою и издателями, ходатайствовать перед правительством о дополнении законов, относящихся к печати, литературной собственности и т. д. В 1882 году этот проект отклонили общим собранием фонда.

В 1889 году тот же Градовский предложил основать при Литфонде кассу взаимопомощи литераторов и ученых, устав которой в 1890 году был одобрен общим собранием общества и 9 ноября утвержден министром народного просвещения. Касса исполняла одновременно роль похоронной, сберегательной касс и страхования жизни на дожитие (пенсии). В участники кассы принимались все лица, причастные журнальному и литературному труду.

Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым просуществовало до 1918 года.

«Касса взаимопомощи» писателей возродилась при советской власти. В 1927 году в пору бурного литературного движения возник Литфонд РСФСР, преобразованный в 1934 году в Литфонд СССР. Он выполнял функцию писательского профсоюза. Его средства шли как на социально-бытовые нужды писателей, так и на выплату пособий особо нуждающимся, ссуд для работы над новыми произведениями, на поддержку семей умерших классиков советской литературы, на финансирование творческих поездок и зарубежных командировок. За счет средств Литфонда СССР строились жилые дома для писателей и их поселки Переделкино и Комарово, существовали Литературный институт, многочисленные дома творчества и санатории в лучших курортных зонах Советского Союза, ведомственная поликлиника и даже детский сад. Многие десятилетия Литфонд пополнялся за счет членских взносов, отчислений от изданий художественных произведений, доходов от хозяйственной деятельности подразделений фонда. Собственником имущества Литфонда СССР был Союз писателей СССР.

В постсоветские годы бывший Литфонд СССР несколько раз реорганизовывался и менял название. Однако это уже совсем другая история.

Сергей Ишков.