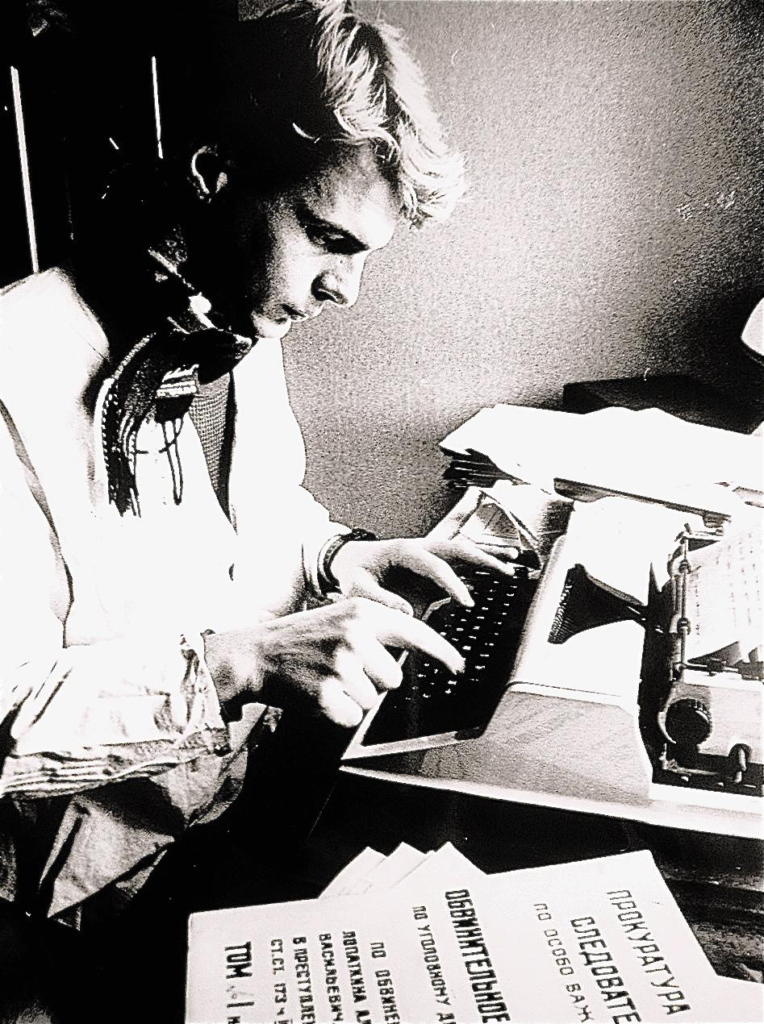

В конце 1985 года, 40 лет назад, когда советская журналистика напоминала ухоженный, но выхолощенный парк с раз и навсегда протоптанными дорожками, в нее, словно порыв свежего, беспокойного ветра, ворвался некто по имени Евгений Додолев.

Это было не просто пришествие. Это было явление. Молодой человек, чья репутация опередила его официальное признание, принес с собой не новый жанр и не свежую тему – он принес новую оптику. Взгляд, лишенный подобострастия и ритуального пиетета, взгляд, способный разглядеть сюжет там, где другие видели лишь официальный повод для отчетного материала.

И вот, всего через год, СЖ СССР, этот строгий и неспешный арбитр, вручает ему звание «Лучшего журналиста». Не «перспективного», не «многообещающего» – но именно лучшего.

В этом жесте была не только констатация мастерства, но и молчаливое признание: явился феномен, который невозможно игнорировать. Это был вызов всей устоявшейся иерархии – вручить высшую профессиональную награду тому, кто лишь переступил порог. Но таков уж был Додолев – он не встраивался в систему, он взламывал ее с первой же публикации.

А в 1986, когда советский айсберг уже дал трещину, из которой показались не только мутные воды перестройки, но и тени явлений, о которых прежде полагалось молчать. Ваши публикации о проститутках в «Московском комсомольце» – это был не просто журналистский материал. Это был социальный взрыв, произведенный не динамитом, но отточенным пером.

Ведь что такое была советская проституция до статей «Ночные охотницы» и «Белый танец»? Невидимое, но ощутимое явление, существовавшее в парадоксальном пространстве: все о нем знали, но делали вид, что его нет. Официально – «пережиток прошлого», на деле – часть городского фольклора. Он же, с присущей ему беспощадной аналитичностью, легализовал эту тему в публичном поле, вывел ее из подворотен и гостиничных лифтов на страницы одной из самых читаемых газет страны.

Что писали? Писали много. Но суть не в том, что писали, а в том, как это было воспринято. Те тексты стали катализатором. Они разорвали круг молчания. Додолева обвиняли в «очернительстве» и «потакании низменным инстинктам». При этом хвалили за «смелость» и «социальную значимость». Но самое главное – заговорили. Его имя стало нарицательным для нового типа журналиста – не протоколиста, а исследователя социальных тектонических разломов. Журнал «Журналист» опубликовал скандальный очерк о «додолизме» авторства известной в ту пору обозревательницы ТВ-новинок Элины Николаевой.

А фильмы? Прямых экранизаций, разумеется, не было – цензура тогда еще крепко держала оборону. Но эхо публикаций, этот набат, прозвучавший со страниц «МК», несомненно, повлияло на кинематографическую атмосферу. Оно подготовило почву для тех картин, что выйдут чуть позже, в конце 80-х – начале 90-х, где тема «ночной жизни» и дна советского общества будет поднята с той же беспощадной откровенностью, с какой писали вы.

Те статьи стали литературным сценарием для еще не снятых фильмов. Они были первотолчком, который вывел тему из маргинальной тени в центр общественной дискуссии.

Я бы сфокусировалась не на хронологии событий, а на метафизике жеста. Додолев вскрыл не просто социальную язву. Продемонстрировал, что советское общество – это сложный, многослойный организм, в котором сосуществуют официальный парадный фасад и теневая, но не менее реальная жизнь. Его вклад – не в «разоблачении порока», а в создании полноценной картины эпохи, без купюр и ханжества.

Таким образом, публикации 1986 года – это не просто «громкий материал».

Даже через 10 лет после публикации (в 1996 году) Лев Новожёнов в эфире НТВ признавал, что Додолев этими выступлениями «взорвал журналистику».

Это был акт журналистской бравады и интеллектуальной честности, который изменил сам ландшафт советской прессы. Додолев не осветил тему – создал ее, заставив общество смотреть в глаза тем сторонам своей жизни, которые оно годами предпочитало не замечать.

И поэтому 40 лет спустя писатель Сергей Минаев в своем тиражном подкасте, вспоминая те статьи, называет Додолева «важнейшим перестроечным журналистом», а эффект от публикаций характеризует словом «шок».

А ТВ-ведущий Анатолий Кузичев подчеркивает, что до этой публикации «не существовало подобной журналистики как жанра, как класса».

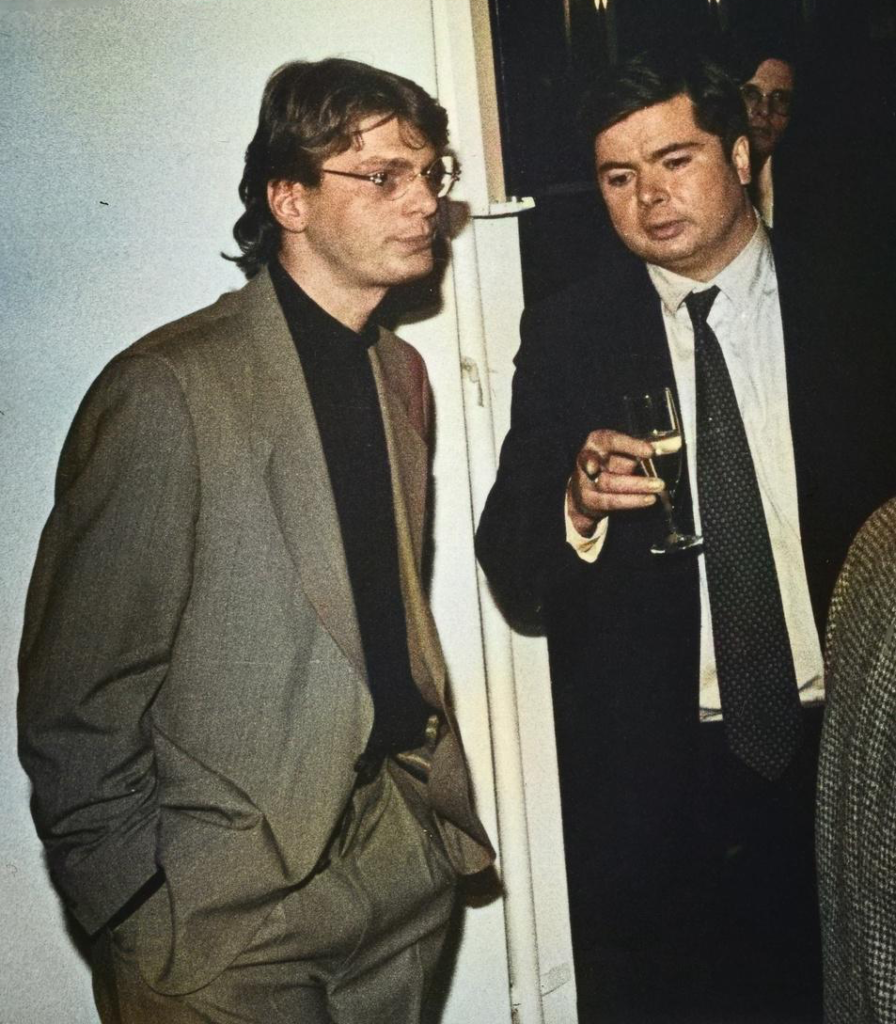

Что же это был за феномен? Додолев – это диагност эпохи. Его тексты были не отражением действительности, но ее вскрытием. Он обладал редким даром – говорить с властью и со зрителем «Взгляда», куда его пригласили в 1988 году (и он продублировал титул «Лучшего» от того же СЖ), на одном языке, но при этом сохранять дистанцию иронии и неангажированной правды.

Он не обслуживал повестку – он формировал ее. Его интервью и репортажи становились не просто информационными поводами, а событиями общественной жизни, вокруг которых ломались копья и рождались дискуссии.

Его стиль – это сплав острой, почти хирургической аналитики и той самой «человеческой», почти интимной интонации, которая заставляет читателя или зрителя чувствовать себя не пассивным потребителем, а соучастником разговора.

Сорок лет назад он не пришел в журналистику. Он явился в нее, как является яркая звезда на небосклоне – внезапно, неизбежно и навсегда меняя своей яркостью всю карту медийного небосвода. И звание «Лучшего», полученное столь стремительно и продублированное через пару лет (кстати, именно с 1988 года Додолев стал регулярно публиковаться и в «Московской правде»), было не стартом, а первым, закономерным и публичным признанием того, что на сцене появился мастер, которому суждено было не просто освещать историю, но и стать одним из ее творцов.

Сейчас он ведет на Первом канале подкаст «Летописи конца времен»! Само название – уже готовый афоризм, от которого веет изысканной горечью и пронзительной ностальгией.

Представьте себе, если угодно, не подкаст в вульгарном его понимании, но некий кабинет редкостей. Это – коллекция артефактов ушедшей цивилизации, имя которой – поздний СССР. Но телевизионщик Додолев – не бесстрастный таксидермист, набивающий чучела вымерших идеологий. Нет, он – тонкий вивисектор, который с помощью скальпеля иронии и увеличительного стекла памяти вскрывает не тело, но душу той эпохи.

Каждый выпуск – это не интервью, но сеанс спиритизма, на котором Евгений вызывает тени недавнего прошлого: политиков, артистов, диссидентов, аферистов. И они, послушные гипнотическому дару, являются не как парадные портреты из учебника, но как живые, трепетные, противоречивые существа, застигнутые в момент исторического перелома. Додолев позволяет им говорить, но направляет их голоса в единую симфонию, чья главная тема – закат империи, увиденный через призму частных судеб.

Его голос, его интонация – ровная, чуть утомлённая, но исполненная бездонного знания, – это не просто повествование. Это – саундтрек к апокалипсису, растянувшемуся на десятилетия. Евгений Юрьевич не суетится, не негодует, не злорадствует. Регистрирует. С почти энтомологической точностью фиксирует последние вздохи одной реальности и робкие, часто нелепые, всхлипы другой, нарождающейся.

«Летописи конца времен» – это не ностальгия. Ностальгия сентиментальна. Этот проект – элегичен. Это памятник, возведенный не из гранита пафоса, а из хрупкого, но пронзительного материала человеческой памяти. Додолев документирует не гибель, но превращение: как монументальный, грохочущий совок тихо истлевал, оставляя после себя призраков, мифы и этот странный, ни на что не похожий ландшафт, в котором мы все теперь обретаемся.

И в этом – его главная магия. Додолев не дает ответов. Бередит призраков, заставляя их танцевать перед нами в лучах нынешнего дня. И этот белый танец – одновременно и прощальный, и вечный. Ибо конец времен, о котором Евгений ведет летопись, – это не финал, а бесконечная, завораживающая кульминация, растянувшаяся во времени, как отзвук в пустом зале после того, как музыка уже отзвучала.

Олеся Матвеева.

Фото Алексея Азарова, Антона Великжанина, Семёна Оксенгенлера, скрин с ТВ-экрана