17 октября 1907 года не стало писательницы, супруги Вячеслава Иванова Лидии Зиновьевой-Аннибал.

Любимая дочь дворнянина Димитрия Зиновьева и баронессы Веймарн Лидия долго искала и не могла найти себя в жизни. Внучка сенатора, тайного советника Василия Николаевича Зиновьева, племянница генерала Василия Васильевича Зиновьева, сестра петербургского губернатора Александра Дмитриевича Зиновьева нашла себя в литературе и любви к поэту-символисту, философу Вячеславу Иванову.

Из петербургской гимназии юную Лидию выгнали за плохое поведение, в Германии, в школе диаконис, славившейся своими строгими нравами и порядками, ее, непокорную, необузданную, прозвали «русским чертом» и отправили обратно, в Россию. Так что Лидия могла похвастаться лишь домашним образованием.

«Характер у меня был вспыльчивый и самолюбие сильно развито, поэтому я много воевала с воспитательницами, – признавалась она сама в своих дневниках. – Приемы воспитания моего становились все строже и строже, а самолюбие и упрямство мое развивалось не по дням, а по часам, поэтому я вечно вертелась в порочном круге наказаний и капризов, отравивших мне вконец всё детство».

В 18 лет Лидия Зиновьева вышла замуж за учителя, молодого историка Константина Шварсалона. А до этого, по ее словам, она была влюблена в офицера, «недурного, неглупого, но пустого человека». Весною Лидия заболела корью, и болезнь эта внезапно открыла ее уму и сердцу «новые горизонты».

«Несколько недель я имела возможность думать, и когда болезнь прошла, я встала иным человеком, – рассказывает Л. Зиновьева в дневниках. – <…> Я стала думать о бедности и богатстве, о разнице положения и, смутно чуя несправедливость в жизни, окружавшей меня, я принялась искать разгадку своим сомнениям. Где было искать? У младшего брата был гувернер-студент, в деревенской школе был учитель, у них обоих были книги, которых я прежде никогда не видала. Рассказы этих людей о жизни интеллигентной молодежи, о их стремлениях помочь народу, о девушках, учащихся на курсах и готовящих себя на служение тому же народу, которому они считали себя обязанными всем, что имели. Более того: чтение книг по социологии, Писарева, Добролюбова, увлечение матерьялистами и математикой, всё это беспорядочно, клочками, перевернуло всё существо мое вверх дном».

Мать требовала от Лидии, чтобы она дала ей слово, что не будет читать книги, не прошедшие цензуру родительницы. Лидия, в свою очередь, требовала, чтобы ей дали свободу, позволили стать учительницей, самой зарабатывать свой хлеб. Отчаявшись получить свободу добровольно, девушка вышла замуж, «выдумав себе какую-то сухую, теоретичную любовь», а потом сбежала за границу.

Осенью 1893 года, после разъезда с мужем, Лидия Зиновьева решила стать певицей. К этому времени у нее, 27-летней, было уже трое детей. Зиновьева взяла себе учительницу, осенью 1894 г. начала заниматься у различных итальянских преподавательниц, а весной 1895 г. настойчиво пыталась дебютировать. Несколько уроков Лидия Дмитриевна брала у Полины Виардо, которая ей сказала, что для карьеры певицы время упущено, сделать уже ничего нельзя. С тех пор Зиновьева пела лишь на домашних вечерах и любительских концертах.

В Риме в 1893 году Лидия Дмитриевна познакомилась с Вячеславом Ивановым. С 1895 года, несмотря на то, что у нее был муж, а у него — жена, они стали жить вместе, родив в 1896-м дочку, которую, как и маму, назвали Лидией. Меньше чем через месяц Иванов развелся со своей первой супругой — Дарьей Дмитриевской, но обвенчаться Зиновьева и Вячеслав Иванов смогли лишь через три года: так долго шел бракоразводный процесс со Шварсалоном, который развода с Лидией Дмитриевной не хотел.

В Петербурге на Таврической улице Иванов и Зиновьева организовали литературный салон «На Башне». «Башня» – квартира, расположенная на 6-м этаже, по словам Лидии Дмитриевны, «что-то дико фантастическое и прекрасное»:

«6-й этаж, из кухни ход на крышу и прогулка по крышам самого высокого дома города с видом на все четыре стороны города и боро́в в синих далях. Сама квартира: огромная передняя. Прямо вход в огромную, глубокую комнату, к концу её обращающейся в свод и с единственным суживающимся кнаружи <так!> окном. Что-то готическое. Из неё вход в большую, составляющей <так!> круглый угол дома (Тверской и Таврической). Она разделена перегородками (стенками внутренними) на три комнаты, и они представляют странную форму благодаря башне».

Собрания в «Башне» были самые разные по своей направленности и составу участников. Среди гостей бывали Александр Блок, Дмитрий Мережковский, Николай Бердяев, Константин Бальмонт, Лев Бакст, Михаил Гершензон, Нина Волохова, Маргарита Сабашникова, Михаил Булгаков, Лев Шестов, Василий Розанов и др. Зиновьева-Аннибал слыла душой и вдохновительницей знаменитых башенных «сред». Вячеслав Иванов называл Лидию Диотимой по имени жрицы, героини платоновского диалога «Пир», Маргарита Сабашникова (жена Максимилиана Волошина) – Сивиллой, Николай Бердяев – Психеей.

«Я познакомился с ним (Вячеславом Ивановым. — С. И.) и его <…> женою, Лидией Дмитриевной, в 1904 году у Мережковского, – вспоминает литератор Георгий Чулков в книге «Годы странствий». – Они только что приехали в Россию после многолетних скитаний по Европе. Вячеслав Иванов был тогда похож на одного из загадочных персонажей Гофмана. К тому же он (кажется, по причине экземы) носил, никогда не снимая, черные перчатки, и этот атрибут его туалета придавал ему особенную таинственность. Золотистые его кудри и ритмические телодвижения, напоминавшие танец, обращали на него всеобщее внимание. А когда он чуть-чуть в нос начинал нараспев читать свои богатые ученостью стихи, все проникались чувством почтительного восхищения талантами этого удивительного чародея. Ученик Моммзена, написавший на латинском языке солидную историческую работу; филолог, в совершенстве владевший предметом и доказавший свою компетентность замечательным своим трудом «Эллинская религия страдающего бога» <…>; своеобразный и прекрасный поэт, обративший на себя внимание Владимира Соловьева, который приветил первые его стихи; глубокий мыслитель и счастливый угадчик древних тайн — таков был Вяч. Иванов в глазах тогдашних петербургских поэтов».

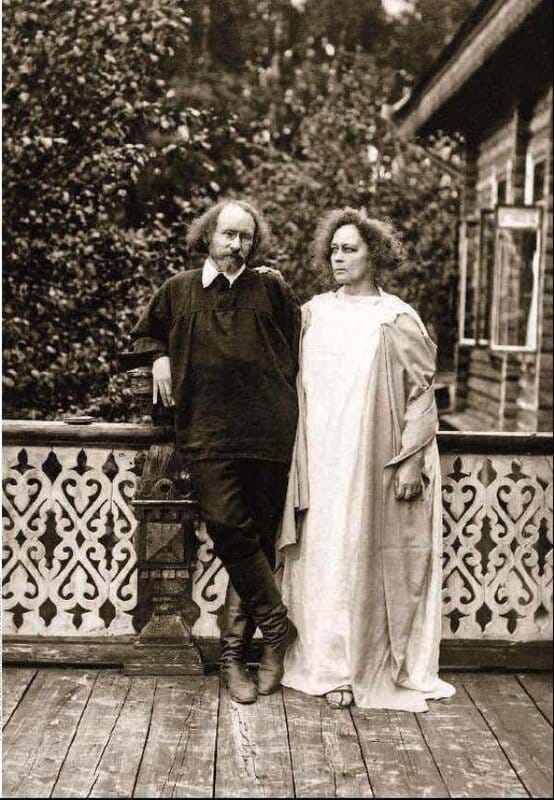

Как отмечает Георгий Чулков, Лидия Дмитриевна, ставшая впоследствии известной как писательница под именем Зиновьевой-Аннибал, «была связана с Вячеславом Ивановым не только узами любви, но и удивительною гармонией мыслей, чувств, вкусов и всего душевного стиля»:

«Даже словарь у них был общий. Они воистину говорили на одном языке. И славизмы, которые любил Вячеслав Иванов, в ее устах звучали натурально и убедительно. Она одевалась несколько странно, в какие-то античные хламиды. И если ее привычки и манеры казались некоторым чем-то эксцентричным, то вся эта эксцентричность забывалась при ближайшем знакомстве, и человек, покоренный умом и прямотой этой женщины, навсегда становился поклонником ее прекрасного дара, той «искры божией», которая в ней никогда не угасала. Ее предки, Аннибалы, были связаны родством с Пушкиным, и в самой Лидии Дмитриевне было что-то пушкинское. В ее крови было, должно быть, аравийское солнце. Лидия Дмитриевна была свободолюбива, и эта жажда свободы у нее становилась настоящим пафосом».

По словам Маргариты Сабашниковой, в посадке головы Лидии Зиновьевой было что-то львиное: «крепкая шея, отважный взгляд, а также маленькие, плотно прилегающие уши усиливали сходство со львом».

«В Лидии поражала микеланджеловская тяжеловесность, – добавляет Маргарита Сабашникова. – Но самым своеобразным в ней были ее краски: волосы белокурые с розовым отливом, а кожа смуглая, благодаря чему особенно выделялись блестящие белки ее глаз».

По утверждению Николая Бердяева, Лидия Дмитриевна была подлинно «дионисической, бурной, порывистой, революционной по темпераменту, стихийной» натурой, едва ли не более близкой дионисизму, чем ее ученый муж, написавший о Дионисе не одну работу. Лидия была эксцентрична, горда, независима, самолюбива и вызывающе умна.

Роль хозяйки литературного салона была для Лидии Дмитриевны слишком мала. И она рискнула выступить как автор собственных литературных произведений, разнородных как по стилю и художественным достоинствам, так и по степени писательской самостоятельности, которой ей удалось достичь. В 1904 году она опубликовала трехактную драму «Кольца», в 1907 году после издания книги «Тридцать три урода» к Лидии Дмитриевне пришла скандальная известность. Ее упрекали в том, что она провозглашает культ «лесбосской любви» и проповедует «утонченный разврат».

Конечно, Лидию Зиновьеву сравнивали с ее мужем и обвиняли во вторичности ее произведений. Говорили, что новоиспеченной писательнице так и не удалось выйти из тени знаменитого супруга.

«Не помню себя до него, какая была. Была ли вовсе? Я — он. Вся в нем» – так говорит героиня драмы «Кольца», но так могла сказать и сама Лидия Дмитриевна о своем союзе с Вячеславом Ивановым.

«Друг через друга нашли мы — каждый себя. И не только во мне впервые раскрылся и осознал себя, вольно и уверенно, поэт, но и в ней», — заявлял сам Иванов.

Если драму «Кольца» многие критики считали «насквозь пропитанной ивановскими идеями и лексикой», в ряде произведений Зиновьевой-Аннибал усматривали влияние Леонида Андреева, Эдгара По, то цикл рассказов «Трагический зверинец» признавали ни у кого не заимствованным, органичным и цельным.

«В нем Зиновьева-Аннибал почти полностью избавляется от жаргона «башни» с его искусственными словечками вроде «мимовольно», все идеи переводит на подтекстовый уровень, от чего они только выигрывают, и слово ее становится точным и единственным», – пишет литературовед Татьяна Михайлова.

Героиня книги воспринимает мир как трагический зверинец, основанный на лжи, насилии и жестокости. Это зверинец, с которым невозможно примириться.

«Удивительною чертою характера Лидии Дмитриевны было необычайное внимание к человеку. Это встречается не так часто, – отмечает Георгий Чулков. – Она не только сознавала, но она всем существом своим постигала тайну личности. Она понимала, что человек не только ценность, неповторяемая и незаменимая, но и святыня. Вот почему она умела подойти ко всякому человеку со словом, ему нужным; умела разгадать сердце человеческое; умела понять язык собеседника. Она с одинаковым вниманием могла говорить и с утонченным петербургским эстетом, и с каким-нибудь английским джентльменом, и с деревенскою бабою… Везде, всегда и со всеми она была одинаково прямодушна и на все отзывчива. Увидев слезы, она могла зарыдать; услышав смех, она могла весь дом наполнить своим ликованием. Как писательница она не всегда была совершенна. Ее нашумевшая маленькая повесть «Тридцать три урода» не из лучших вещей. Ее драма «Кольца» громоздка и тяжела. Но ее сборник рассказов «Трагический зверинец» — изумительная книга, мимо которой будущий историк русской литературы не должен пройти равнодушно».

Летом 1907 года Лидия Дмитриевна и Вячеслав Иванов решили отдохнуть от Петербурга и литературных споров и уехали в деревню Загорье Могилевской губернии. В конце лета в окрестных селах началась вспышка скарлатины. Лидия Дмитриевна не только не захотела покинуть Загорье, но и стала ездить по местам заражения и помогать крестьянкам ухаживать за больными детьми. Заразилась сама. 17 октября ее не стало.

Заботы о похоронах взял на себя брат Лидии Дмитриевны, член Государственного Совета Александр Зиновьев, договорившийся о месте захоронения сестры на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. На траурной ленте супруга покойной было написано: «Мы две руки единого креста».

После смерти Лидии Вячеслав Иванов продолжал общаться с ней методом автоматического письма, она являлась ему, у Иванова были и визуальные, и слуховые галлюцинации. Он написал 42 сонета (Лидия умерла на 42-м году жизни) и 12 канцон (по числу лет, что они прожили вместе). Произведения составили раздел «Любовь и смерть» в книге Вячеслава Иванова «Сог агdens» («Пламенеющее сердце»).

Мы — два грозой зажженные ствола,

Два пламени полуночного бора;

Мы – два в ночи летящих метеора,

Одной судьбы двужалая стрела!

Мы – два коня, чьи держит удила

Одна рука, – язвит их шпора;

Два ока мы единственного взора,

Мечты одной два трепетных крыла…

(строчки из стихотворения В. Иванова «Любовь»)

Лидия Дмитриевна для мужа навсегда осталась живой. В один из своих «приходов» она завещала Иванову свою дочь, Веру Шварсалон: «Дар мой тебе дочь моя, в ней приду». Это определило выбор Иванова: он женился на ее дочери Вере, и у них родился сын Дмитрий, бывший одновременно сыном Вячеслава и внуком Лидии Дмитриевны.

Сергей Ишков.

Фото ru.wikipedia.org