Тихий вечер в одном из спальных районов Уфы. Обычная многоэтажка, детский смех за окнами, суета повседневной жизни. Ничто не предвещало беды, пока в одно мгновение всё не изменилось. Двухлетний малыш, весивший всего двенадцать килограммов, оказался за окном пятого этажа.

Падение

Удар правым боком о металлический забор, первый крик, потом – тишина.

Первые минуты: шок и борьба

Когда приехала скорая, врачи не могли поверить, что ребенок жив. При такой высоте падения шансы были минимальны. Но осмотр показал: помимо перелома ребра и страшной травмы – полного отрыва правого легкого – других критических повреждений не было. Ни тяжелой черепно-мозговой травмы, ни переломов конечностей, ни разрывов внутренних органов.

Казалось, само провидение уберегло его от смерти. Но радоваться было рано.

Госпитализация: шаг за шагом к краю

В местной больнице малыша сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, так как самостоятельное дыхание было невозможно. Правый главный бронх был оторван от своего основания, правое легкое не работало. Врачи искусно (манипуляция требует очень высокой квалификации специалиста) ввели дыхательную трубку от аппарата искусственной вентиляции легких в левый главный бронх – единственный, через который еще мог поступать воздух и поддерживать висящую на тонкой ниточке жизнь пациента. Однако эта сложнейшая манипуляция кардинально не улучшила состояние ребенка, контроль анализов показывал нарастание уровня углекислого газа в крови и резкое падение насыщения крови кислородом. Врачи и ребенок боролись за каждый вдох.

Отчаяние и надежда

Врачи Республиканской больницы Уфы, учитывая крайнюю тяжесть состояния ребенка, решили посоветоваться со своими коллегами из Москвы, работающими в отделении грудной хирургии детской больницы им. Н. Ф. Филатова.

Ночной вызов

Звонок раздался глубокой ночью.

– У нас ребенок. Два года. Отрыв легкого. Он не выживет без вашей помощи.

Срочно состоялся консилиум под руководством главного детского хирурга г. Москвы, члена-корреспондента Академии наук России профессора Александра Юрьевича Разумовского. Решено было разбираться с ситуацией на месте, и через несколько часов в Уфе приземлился самолет с бригадой специалистов из Москвы, грудных хирургов профессора З. Б. Митупова, А. О. Шоминовой и анестезиологов-реаниматологов Е. В. Зильберт, С. В. Овчинникова. Они – люди, которые не раз спасали тех, кого, казалось бы, уже нельзя спасти.

Но даже они понимали, еще не видя больного, шансы – минимальны.

Два пути

Осмотрев больного и детально вникнув в ситуацию, провели повторный консилиум, на котором было выбрано два варианта оперативного лечения:

- Радикальная пластика– попытка восстановить проходимость и герметизм правого главного бронха и перевести ребенка на стандартную искусственную вентиляцию легких.

- Паллиативная операция– если сшить не получится, просто герметизировать дыхательные пути справа и ждать, добиться стабилизации состояния ребенка и перевести его для радикальной операции в Москву.

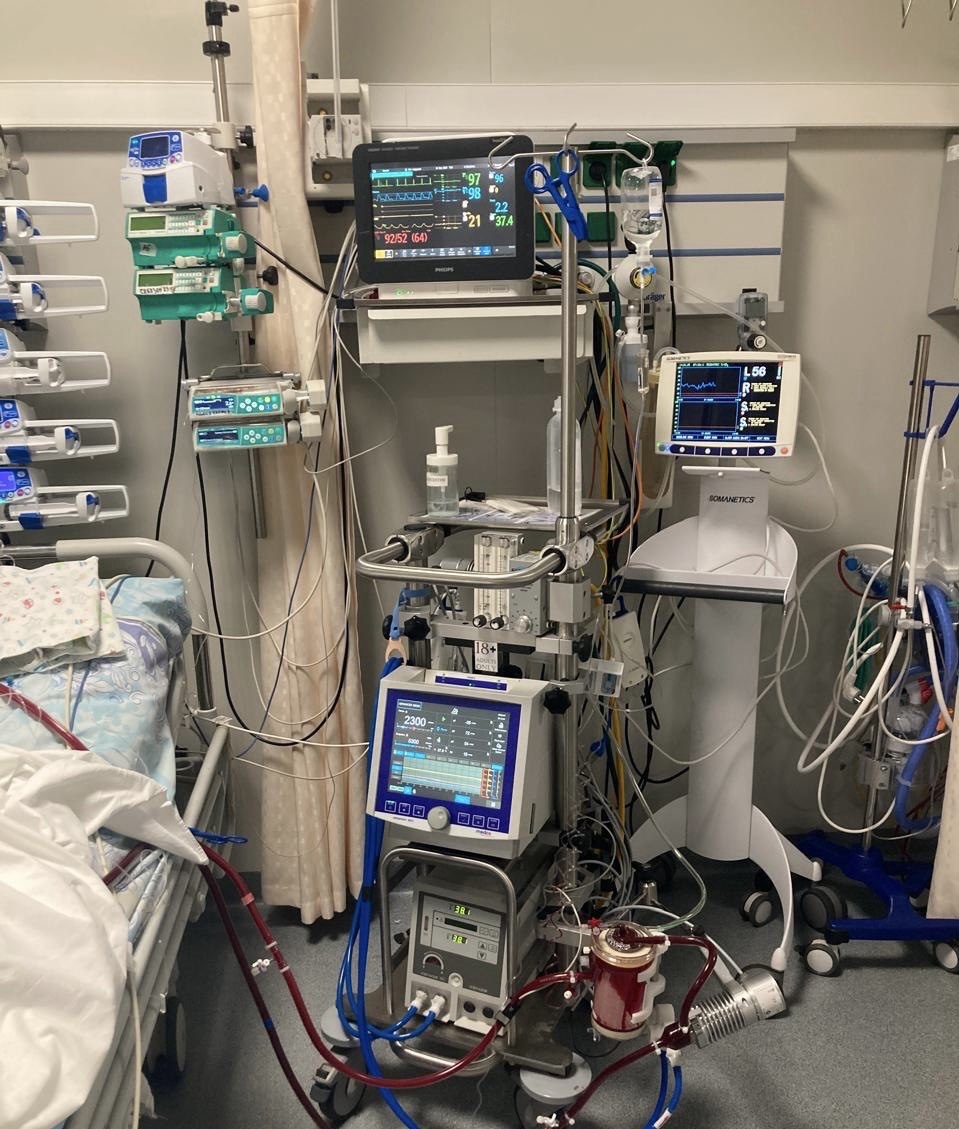

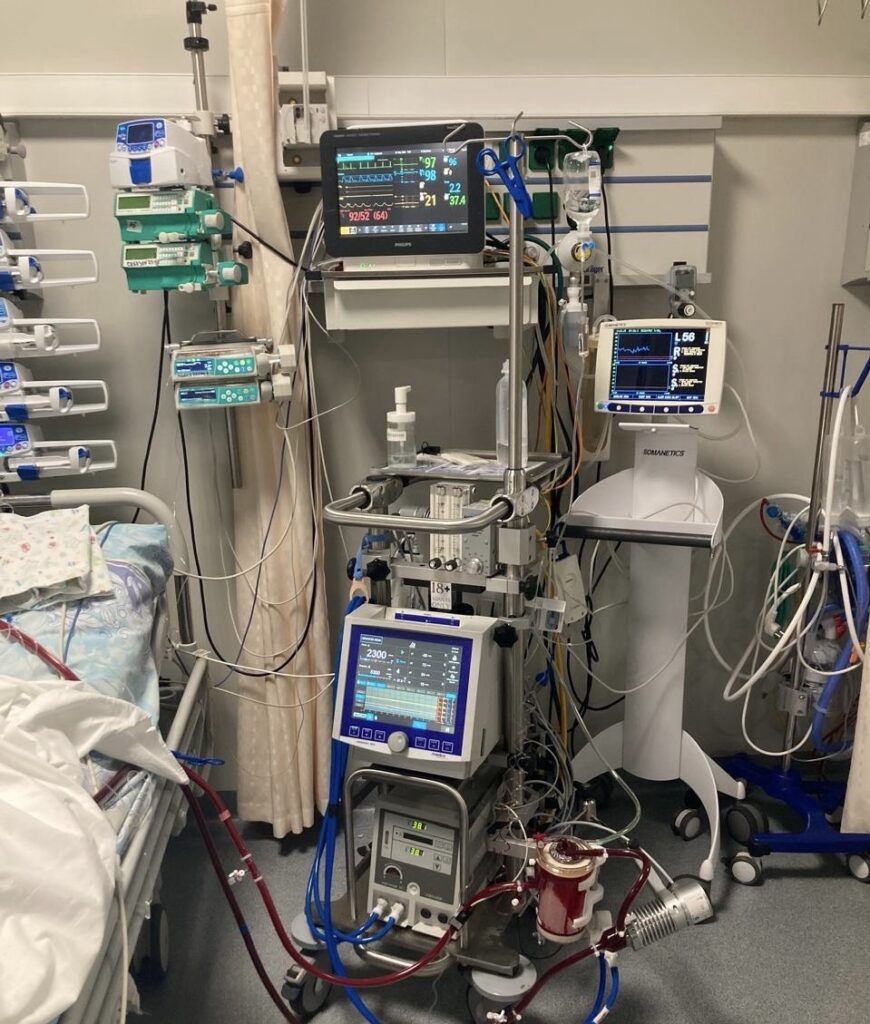

Но главный вопрос был даже не в этом. А заключался он в тяжелейшем состоянии пациента и сложности подготовки его к любому виду оперативного лечения. Решено было использовать экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО).

ЭКМО – это специальный метод лечения, при котором используются искусственные сердце и легкое для обеспечения временной поддержки жизни пациента и функционирования его организма, когда собственные сердце и/или легкие человека слишком больны, чтобы выполнять свою нормальную работу. Но как его подключить? У двухлетнего ребенка сосуды – как тонкие ниточки. Ошибка в миллиметр – и система не заработает.

Вено-венозная ЭКМО – идеальный вариант, но бедренные вены у малыша всего 7 – 8 мм в диаметре.

Вено-артериальная – рискованно, но, если первый способ не сработает, другого выхода не будет. Решение приняли после УЗИ: канюли войдут.

Но никто не ожидал подвоха.

Неожиданная проблема

Оказалось, что дренажная канюля слишком длинная. Если ее ввести полностью, она окажется слишком близко к возвратной, и кровь начнет циркулировать по кругу, не насыщаясь кислородом.

Пришлось менять тактику на ходу: забор крови через яремную вену, возврат – через бедренную.

И – о чудо! – система заработала.

Операция: десять часов на грани

Утром началось главное. Сначала – бронхоскопия: очистка здорового легкого от мокроты. Затем – вскрытие грудной клетки.То, что увидели хирурги, было хуже, чем ожидалось. Правый бронх – полностью оторван. Легкое – спавшееся, безжизненное. Расстояние между концами бронха – почти два сантиметра. Но отступать было некуда. Минута, которая решила всё.

Хирурги мобилизовали легкое, аккуратно сблизили края бронха и начали сшивать. Шов за швом. Миллиметр за миллиметром. И, когда последний узел был затянут, анестезиолог осторожно подал воздух. И тогда произошло чудо.

Легкое, еще минуту назад лежавшее безжизненным комком, медленно расправилось, наполнилось воздухом. Проверка на герметичность – швы держат. Оно снова дышит.

Финал битвы

Десять часов в операционной.

Десять часов борьбы.

И – победа.

Ребенка отключили от ЭКМО. Он начал дышать сам, с поддержкой искусственной вентиляцией.

Бригада московских врачей, измотанная, но счастливая, отправилась домой.

Послесловие

Эта история не просто о медицине.

Это – о вере, которая двигает горы.

О врачах, которые не сдаются, даже когда шансов нет.

О маленьком воине, который выжил вопреки всему.

Его легкое снова дышит.

А значит – впереди у него целая жизнь.