Сотрудники Морского гидрофизического института Российской академии наук подвели первые итоги исследования экологического состояния Балаклавской бухты на предмет загрязнения ее донных отложений тяжелыми металлами.

Как рассказал первый автор исследования, научный сотрудник отдела биогеохимии моря МГИ РАН Константин Гуров, при проведении анализа были учтены данные за 14 лет – с 2005 по 2019 годы.

– Балаклавская бухта занимает особое место в системе Севастопольских бухт, – рассказал Константин Гуров. – Она характеризуется уникальными природно-климатическими условиями, а ее географическое положение, морфометрические характеристики и историческая ценность открывают широкие возможности для развития курортно-рекреационного комплекса Севастопольского региона.

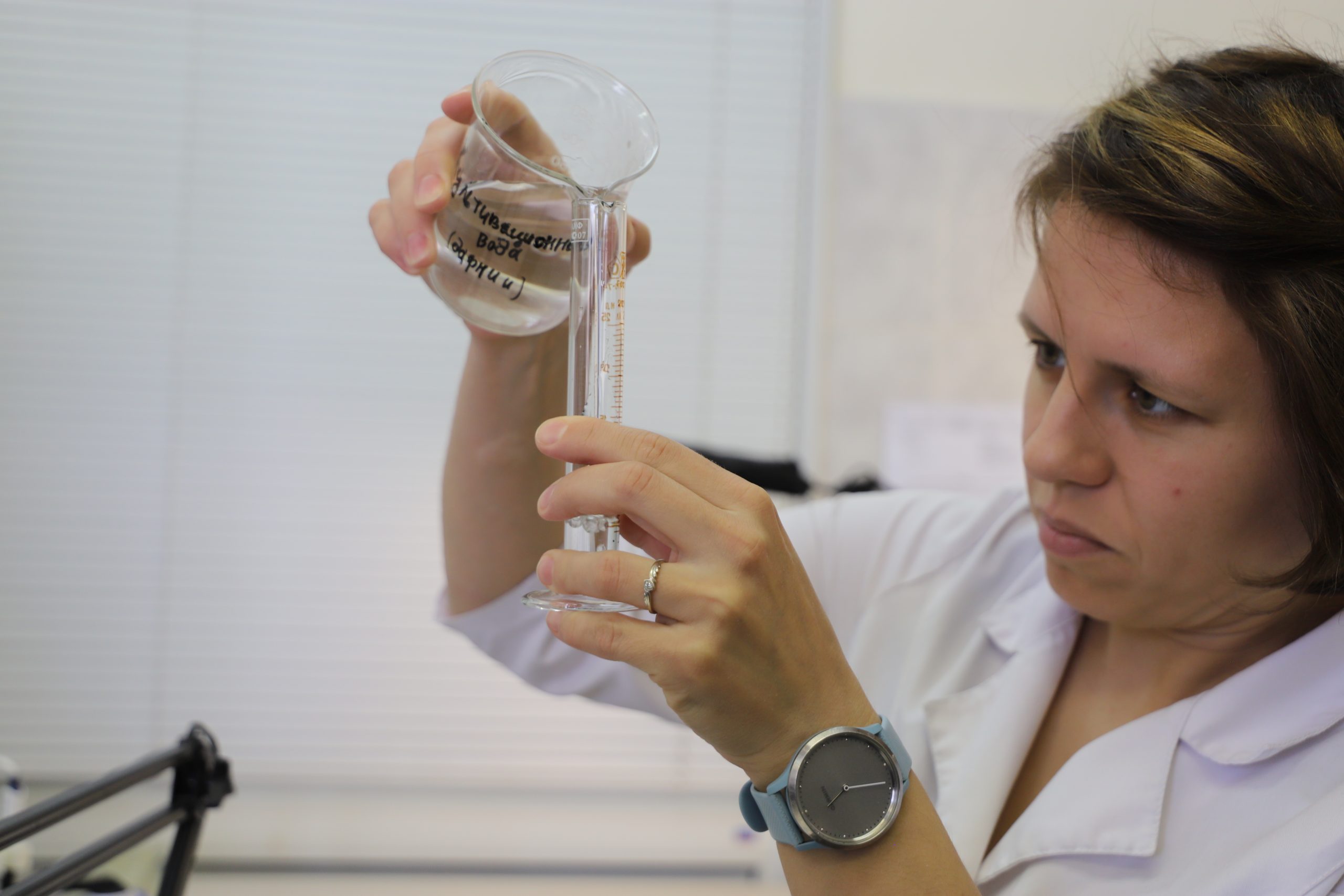

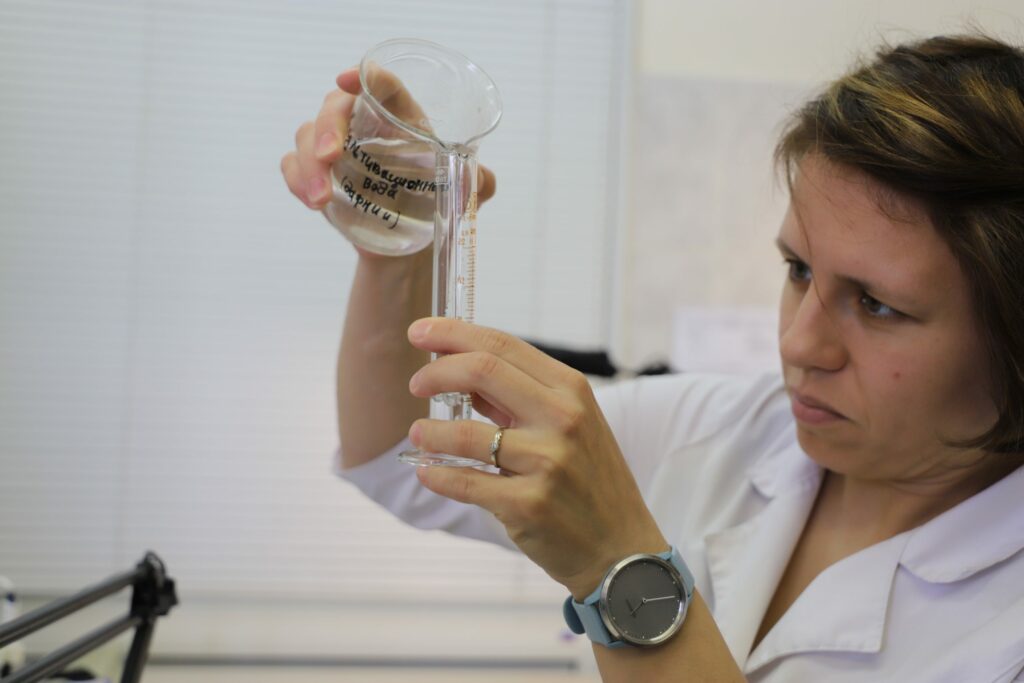

Для оценки динамики загрязнения донных отложений тяжелыми металлами ученые использовали данные экспедиционных работ МГИ РАН в акватории Балаклавской бухты в 2005, 2015, 2018 и 2019 годах. Также исследователи отбирали пробы из поверхностного слоя донных отложений и анализировали содержание микроэлементов методом рентгенофлуоресцентного анализа.

Исследование показало серьезную пространственную неоднородность в распределении тяжелых металлов. Наиболее загрязненные участки оказались расположены в северном бассейне бухты, особенно в центральной его части. Донные отложения в южном бассейне Балаклавской бухты на протяжении исследуемого периода оставались менее загрязненными. Предполагается, что повышенный уровень загрязнения донных отложений в северном бассейне является результатом комплексного воздействия природных и антропогенных факторов. Однако локализация загрязнения на территориях, расположенных вблизи источников коммунально-ливневых стоков и стоянок яхт позволяет сделать вывод о том, что антропогенный вклад превышает естественный.

– Новизна данного исследования заключается в возможности провести такую оценку с использованием геохимических индексов, отображающих уровень концентрации элемента в отложениях относительно его фонового значения, – отметил Константин Гуров.

Еще один участник исследования, кандидат географических наук Екатерина Котельянец считает, что прикладное значение данных исследований заключается в возможности получения количественной оценки экологической характеристики конкретных районов акватории бухты с оценкой возможного возникновения зон вторичного загрязнения.

– Полученные результаты будут востребованы органами местного самоуправления при разработке программ по использованию рекреационного потенциала прибрежных зон Крыма, – сказала Екатерина Котельянец.

Мона Платонова.

Фото Юлии Смагринской