Это был какой-то совершенно удивительный и почти семейный вечер. Наша газета «Московская правда» в Московском молодежном театре под руководством Вячеслава Спесивцева вручала награды победителям конкурса «Судьбы детей войны». В здание на улице Руставели съехались со всех концов страны герои публикаций, присланных в редакцию. Их детство пришлось на тяжелые военные годы. Они прилетели, приехали в сопровождении своих детей, внуков, членов их семей.

Перед началом церемонии волнение царило в театре необыкновенное: гости, получив приветственные подарки, прогуливались по холлу театра, разглядывая фотографии артистов, перечитывали записи в своих папках, готовясь сказать со сцены самые главные слова. И постепенно знакомились друг с другом.

Знакомилась с героями моей будущей статьи и я. И подсознательно все время пыталась сформулировать, что же их объединяет. Общим было, пожалуй, какое-то удивительное жизнелюбие, чувство благодарности жизни и невероятная открытость. Они с поразительной щедростью делились сокровенными воспоминаниями: радостью от Великой Победы, расплескавшейся навсегда в их крови, и болью, «по запросу» извлекаемой с единственной целью – сделать все, чтобы страшная военная страница истории страны больше не повторилась бы никогда.

Первым человеком, с которым удалось побеседовать в кулуарах, оказалась Лидия Александровна Петрова. Считаю, что, прилетев из Красноярска, восьмидесятичетырехлетняя (!) учитель литературы совершила настоящий подвиг. Но Лидия Александровна привыкла раздавать всю себя людям: за годы жизни она воспитала три тысячи (!) учеников, которые сегодня работают по России. Повзрослевшие ученики пишут и приезжают к своей дорогой учительнице постоянно, а она живо интересуется их судьбами, их настроением и всячески поддерживает письмами.

– Я ведь понимаю, – как-то очень просто рассказала Лидия Александровна, – что мы последние, оставшиеся в живых, но мы тоже вот-вот уйдем…

Войну Лидия Александровна встретила в Ивановской области в деревне Алексино.

– Вы даже не представляете себе: наше поколение всю жизнь живет под грузом этих жутких военных воспоминаний, – сказала она. – Я не могу забыть, как у меня на глазах, плача, умирала наша голодная корова. Мать накануне выменяла за свое единственное платье семь килограммов муки, состряпала вечером семь краюх хлеба на месяц. А я, маленькая, увидев у коровы слезы на глазах, проложившие уже черные полосы по щекам, одну за другой скормила ей все эти семь краюх. Мать, работавшая до ночи, вернулась и услышала мой рассказ, но не слова упрека не сказала в ответ. Она только молча обняла меня и заплакала. Вот так, обнявшись, мы обе сидели и плакали… Сколько лет прошло, а война мне часто снится по ночам. Когда немец был под Москвой, то мощные прожектора в небе ловили их самолеты. Свет этих прожекторов добивал аж до Ивановской области, для нас, детей, это свечение было непонятно, но ощущение тревоги висело в воздухе. Мои сны до сих пор тревожные, мне снятся перекрещенные лучи света в небе… И при всем том наше поколение было щедрым, человечным, со стержнем. В нашем доме случился пожар, мы сгорели дотла. Был такой ужас! Но на пепелище тут же потянулись земляки, неся кто ложку, кто плошку, кто полбуханки хлеба. На неделю приютили нас соседи, хотя места вообще не было. А потом матери, как лучшей доярке, дали временное жилье, а мне в школе выделили сапоги, платок, сумку, чулки – все сильно поношенное, но оно было и я снова могла ходить учиться. А потом мою мать в 1957 году по бесплатной путевке, как лучшую доярку, пригласили в Москву на ВДНХ. Это был праздник, совсем как в фильме Пырьева «Свинарка и пастух»! Вот и меня сейчас тоже пригласили в Москву, и тоже ведь как труженицу – у меня целый угол в доме обклеен благодарностями, а в трудовой книжке не хватило места для записей о наградах, пришлось клеить вкладыши.

Жизнь моя сложилась удивительно: уже после войны, окончив ивановский пединститут, молодой учительницей я рванула на три года в Сибирь. Так хотелось увидеть этот суровый край, «землю потомков Ермака», как поется в песне из моего любимого фильма Ивана Пырьева «Сказание о земле Сибирской». Уехала на три года, а осталась на 67 лет, настолько сильным оказалось сибирское притяжение. Там живут замечательные люди, и я навсегда породнилась с Сибирью!

Не менее волнующим показался мне и рассказ Ольги Коваленко. Мы сидели и ждали начала церемонии, а Ольга все не могла поверить, что ее «скромную работу простого библиотекаря из воронежской глубинки» вдруг жюри признало лучшей в одной из номинаций.

– Узнав о конкурсе, я решила опросить своих односельчан, – рассказала мне Ольга. – Село наше находится в Россошанском районе Воронежской области. Как библиотекарь, я, конечно, многое читала о войне, но не думала, что столкнусь с такой оголенной и страшной правдой очевидцев, живущих буквально под боком. Мои однсельчане пережили страшное время. И дело даже не столько в катастрофических неурожаях и голоде в тот год. Дело было в немцах… Они проходили через село и разбрасывали по дороге детские игрушки. А дети потом их подбирали, игрушки взрывались у них в руках.

Сколько же детей потом оказались покалеченными, без рук, ног, глаз! Как плакали бабы! Как немцы забирали у старух все подчистую – яйца, молоко, а у старух на руках были дети. Одна бабушка рассказала удивительную историю: она спасла нашего пленного солдата. Немцы гнали пленных по селу, а израненный солдат этот был явно не жилец. И она каким-то чудом уговорила ей его отдать. Немцы отдали, но не из жалости, а потому что пожалели потратить на него пулю. А она сумела без каких-либо лекарств поставить его на ноги!

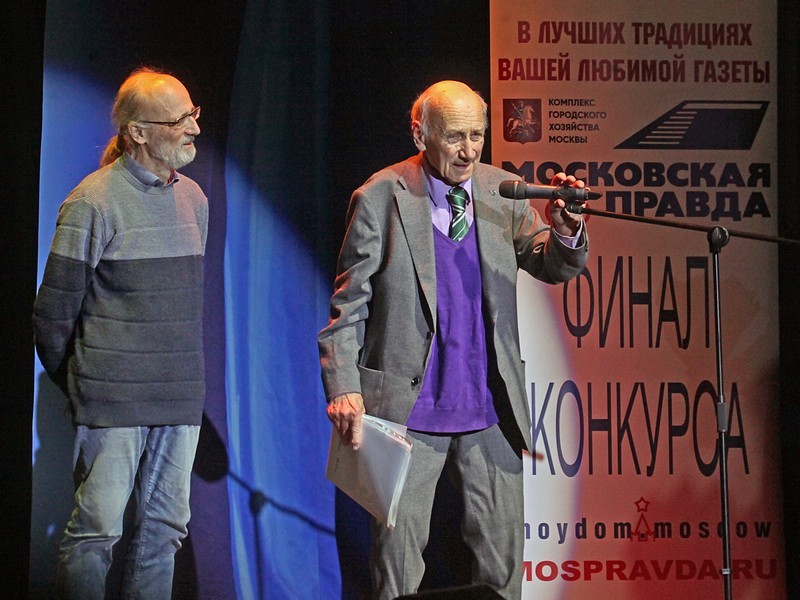

Торжественный вечер начался с выхода на сцену театра художественного руководителя Вячеслава Спесивцева, грудь которого украшали многочисленные ордена и медали. И то, что он, тоже ребенок военных лет, вышел на сцену со своими сыновьями, также добавляло теплоты и семейственности в общую атмосферу.

Кадры хроники на экране перемежались с живыми историями участников конкурса.

Артист Артём Аксёнов прочитал пронзительные воспоминания Давида Лангера, присланные его дочерью Фаиной из США. Давид рассказал в них о расстреле огромной колонны евреев на загородном аэродроме, очевидцем которого он оказался, будучи ребенком. Парень в ужасе наблюдал за расстрелом, продолжавшимся до глубокой ночи. А потом за тем, как три дня после расстрела земля над свежезасыпанными ямами шевелилась и из нее сочилась кровь. Но немцы к ямам подходить не давали никому. В тот страшный для Давида Лангера день у него погибла вся огромная семья.

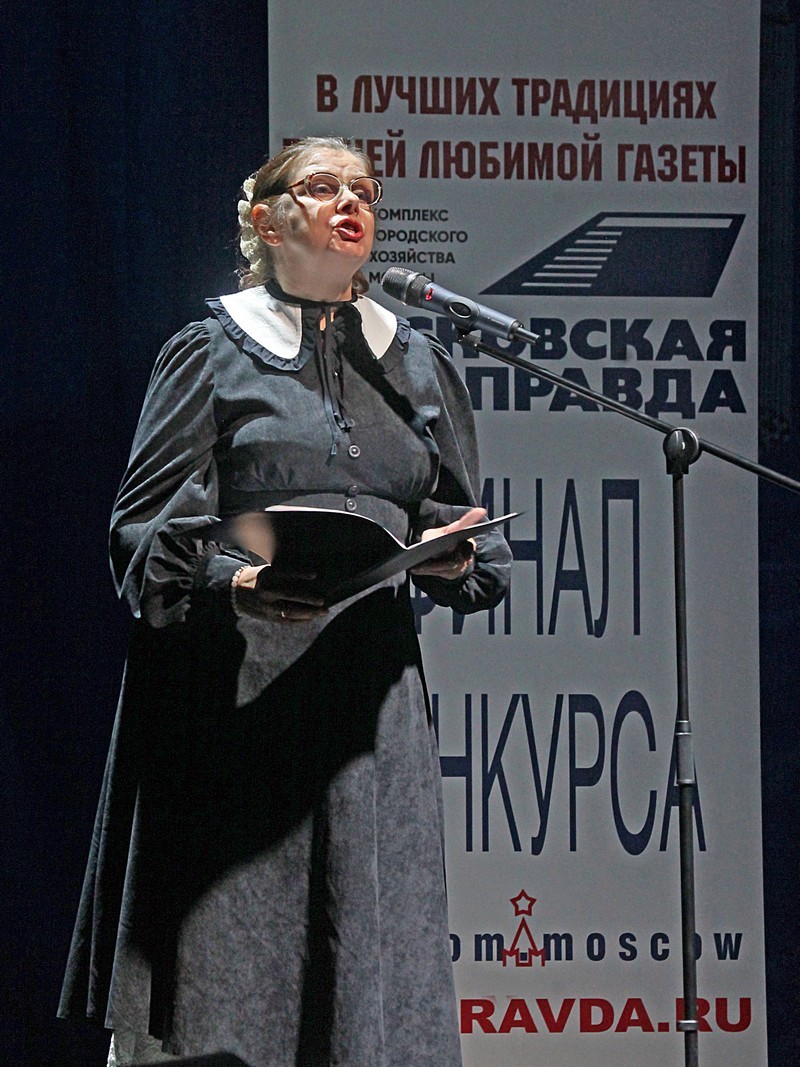

Актриса театра Мария Штубер зачитала строки из работы Натальи Москвитиной из Мордовии, рассказав о детях, которые в мирные годы продолжали прятать под подушками сухарики из черного хлеба. Потому что когда-то мама их научила, что «надо всегда иметь запас, а вдруг опять…».

У меня, как и у многих в зале, замирало сердце от воспоминаний представителей семьи Федченко, присланных Еленой Росликовой из Ростовской области. Будучи детьми, герои этой истории сами похоронили умершего от ран солдата, при этом сохранив документы и фотографии. А став взрослыми, разыскали сына и сестру военного, указали родственникам точное место могилы, после чего останки героя были с почестями перезахоронены на кладбище.

Совершенно удивительную «закадровую» историю, не вошедшую в его работу, рассказал мне и еще один победитель нашего конкурса, кандидат физико-математических наук, сотрудник МГУ, преподаватель Александр Наумович Марьямов. Он и его супруга – математики. Александр Наумович детские годы провел в столице, будучи совсем маленьким.

– Мы остались в Москве и не эвакуировались потому, что я заболел. Отцу пришлось с НИИ отправиться в эвакуацию в Новосибирск. А мать с ним не поехала, во-первых, потому, что я заболел, а во-вторых, потому, что она была совершенно уверена, что немцы в Москву не войдут. В городе было ужасное состояние, в нашем доме в районе Трубной не топили, в чайнике с утра плавал лед. Но Бог помог, – рассказывал Александр Наумович. – В один из вечеров позвонила приятельница матери Ольга Васильевна, которая ездила по фронтам с актерскими концертными бригадами, и настоятельно предложила матери переселиться к ним в отапливаемую квартиру. Их дом располагался около Рижского вокзала. А потом мать в феврале вдруг решила отправить письмо Рокоссовскому и сообщить ему о моей болезни и о своих сомнениях. И она получила ответ…

Твердой рукой Александр Наумович достал на моих глазах из папки подлинник письма, датированного 2 февраля 1942 года, где красной ручкой стояла размашистая подпись Рокоссовского.

«Здравствуйте, товарищ. Получил Ваше письмо. Спасибо за поздравления и хорошие пожелания. Можете быть уверены, что коварный враг будет разбит и уничтожен. Русский народ никогда не был и не будет порабощен. Желаю вам, и вашему любимому сыну быть здоровым и жизнерадостным. С приветом, Рокоссовский».

Не менее удивительно сложилась и судьба супруги Александра Наумовича – также математика и педагога, которая присутствовала вместе с ним в этот вечер в зале. Будучи ребенком, она из Ростова, в объезд через Каспийское море, три месяца с мамой и двумя другими детьми добиралась в Москву. В поезде у нее родился брат, и в семье стало уже четверо детей.

Я смотрела на нее и думала о том, что этот рассказ, наряду с произведением Юрия Нагибина, вполне мог бы стать основой сценария к легендарному фильму режиссеров Ускова и Краснопольского «Самый медленный поезд».

Слушая в тот вечер обдирающие душу истории очевидцев – детей военного времени, я ловила себя на мысли, что та война – она ведь была не только против врага. У каждого воюющего было что-то личное, был свой дом, который он защищал, были свои родные и близкие, сидящие прямо сейчас в этом самом зале. В тот вечер в этой нашей встрече на перекрестье их разговоров, бесед, рассказов вырастала, в сущности, вся история страны, всех, кого они когда-то знали и любили и кого уже нет на этой земле. Словно в прекрасном фильме, организованном в особенный сюжет, развивающийся, растягивающийся, а в конце сведенный к одному простому звуку: «Живем!» Их детство пришлось на конец войны, и они всегда помнят, что счастье – это каждый мирный день. Каждый день.

Елена Булова.

Фото Михаила Ковалёва.

Приветствие народного артиста РФ, лауреата премии Ленинского комсомола, кинорежиссера, писателя, поэта, телеведущего, общественного деятеля, президента театрального форума «Золотой витязь» Николая Петровича Бурляева.

«Дорогие лауреаты конкурса «Судьбы детей войны», организованного одной из старейших газет страны – «Московской правдой»!

Я искренне поздравляю вас с тем, что некоторые из работ будут удостоены самых высоких наград. Самое главное – вы все приняли участие в этом конкурсе.

Тема «Дети войны» для меня очень важная по моей судьбе, я еще ребенком играл в фильме «Иваново детство» роль дитя войны Ивана Бондарева, который ходил в тыл к врагам и отдал свою жизнь за Родину. Главное, что вы думаете об этом, вы думаете о Родине, вы хотите служить нашему великому Отечеству, о котором люди, жившие в разных веках, в разных странах, на Западе, они говорили одно и то же: «Спасение России – это спасение мира, гибель России есть гибель мира». Мы все вместе, старшее поколение и вы, дорогие ребята, должны и сами не погибнуть, и поднять нашу страну до уровня государства-цивилизации, на которое и весь мир будет глядеть с восторгом, надеждой и благоговением. Да храни всех Господь!»