В Мастерской «12» Никиты Михалкова состоялась премьера документального фильма «Никита», созданного режиссерами Николаем Бурляевым и Дмитрием Чернецовым к 80-летию мастера. Это уже не первая работа данного творческого тандема, а для Николая Бурляева картина стала четвертой в списке его документальных работ.

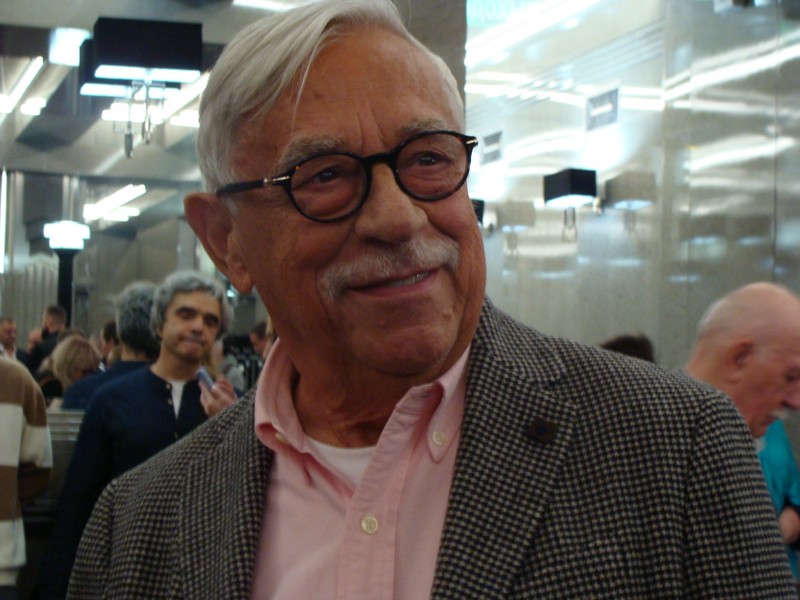

Среди именитых гостей, приехавших на премьеру, оказались Мария Захарова, Владимир Грамматиков, Сергей Баталов, Галина Беляева, Виталий Максимов, Андрей Кондрашов.

Картина снята по сценарию Николая Бурляева, написавшего одноименную повесть. Книгу «Никита» на показ привезли прямо из типографии, и гости получили в подарок по авторскому экземпляру.

Собственно, сам фильм стал посвящением русскому кинорежиссеру и выдающемуся артисту Никите Михалкову, приуроченным к его грядущему юбилею, который состоится 21 октября.

Картина получилась живая, событийная, лаконичная, наполненная большим объемом архивной хроники и редких фотоматериалов. Она дает ключик к пониманию личности Никиты Сергеевича (если таковое вообще возможно). И по новому приоткрывает завесу обстоятельств, сформировавших характер Михалкова, его жизненную стойкость и творческую независимость. Фильм создает портрет Никиты Сергеевича на фоне эпохи, через которую двое друзей – Михалков и Бурляев, знающие друг друга с 13 лет, – прошли вместе.

Несмотря на диалоговую форму, взятую за основу, эта картина – не просто вопросы и ответы в привычном, классическом понимании интервью. Это диалог людей, состоявшихся в личностном и социальном плане, разговор обо всем, что их сегодня реально волнует. Особенно приятно, что в фильме, который вполне мог бы превратиться в панегирик в связи с грядущим восьмидесятилетием председателя Союза кинематографистов России, зритель неожиданно сталкивается с сущностной беседой двух друзей, которая вполне могла бы происходить где-нибудь на даче у камина, вне городской суеты и ритмов суетливого мегаполиса.

Бурляев задает Михалкову вопросы, которые обычно чужие люди не задают: о покаянии, о вере и страхе за сделанное, о жизни и смерти, об ощущении существования души в вечности. Это тем более интересно, что размышления приправлены хроникальными кадрами из жизни Михалкова, которая была достаточно событийной.

Перед нами мелькают фотографии залитой солнцем улицы Горького из далекого 1959 года. Вот улыбающийся 22-летний Андрон Кончаловский, который впервые ввел юного Бурляева в семью Сергея Владимировича Михалкова и Натальи Петровны Кончаловской. Вот фотографии великого деда – художника Петра Кончаловского, который был для «молодняка» кумиром. Мелькают фото и самого юного Никиты, с почтением относящегося к друзьям старшего брата Андрона – Андрею Тарковскому, Геннадию Шпаликову и всей студенческо-актерской братии. А вот и сам Никита, мечтавший стать кем угодно, только не актером, внезапно приглашенный Георгием Данелией в картину «Я шагаю по Москве». Звучит в кадре малознакомая зрителям история о величайшем искушении откосить от армии, когда на призывном пункте в туалете юный Михалков находит собственный, кем-то случайно оброненный военный билет. А ведь нет в документах билета – нет и призывника.

А вот уже кадры в морской форме в период службы на Тихоокеанском флоте. Уникальные кадры поездки на Камчатке на собачьих упряжках с обморожением в финале, когда только чудо помогло будущему режиссеру избежать смерти.

Представлены и многочисленные эпизоды съемок военных картин, изменившие отношение режиссера к войне как таковой. Прыгающий в окоп Михалков на съемках тогда чуть не остался без глаза: реальная кровь на его лице смешалась с бутафорской.

Эти эпизоды сменяются кадрами его речи в защиту стариков-кинематографистов на легендарном Пятом съезде союза, когда он один, как танк, попер против воинствующего «серого» большинства. И ведь сумел защитить… А вот он уже на VII cъезде Союза кинематографистов, сам оказавшийся в роли распинаемого критиками и некоторыми коллегами.

Видит зритель и эпизоды театральных репетиций спектакля «12» – пьесы, красной нитью прошедшейся по судьбе Михалкова. Когда-то давно, еще в Щукинском училище, отчисленный за непосещение лекций из-за съемок в кино студент-режиссер Михалков тайком забирался через окошко в училище, чтобы продолжить репетиции со своими одногруппниками. Спектакль, несмотря на отчисление постановщика из вуза, оказался в итоге столь удачным, что был утвержден как дипломный для всего курса. И имел впоследствии огромный успех в Москве 1966 год. Но независимый Михалков каяться к ректору в приемную не пошел, а благополучно перешел во ВКИГ в мастерскую Михаила Ромма, который и закончил.

Спектакль «12», возобновленный на новом витке его жизни, Михалков с командой народных и заслуженных артистов России играет и сейчас. Суть спектакля коррелирует с сутью самого Никиты Сергеевича: человек способен противостоять толпе и – самое главное – перекроить мозги, перенаправить течение мыслей большинства в новое русло. В жизни Михалкова это случалось неоднократно. Он продолжает бороться за свои убеждения в еженедельной программе «Бесогон». Он способен отдать громадные деньги собственного гонорара на поддержку коллег. Годами на посту председателя союза СК он постоянно кому-то помогал: «пробивал» квартиры и детские ясли, договаривается о лечении, организовывал похороны… И при этом преподавал, снимался в кино, решал сотни ежедневных рутинных дел Союза кинематографистов России.

Всю жизнь Михалков, по его признанию, снимает один и тот же фильм. У Андрея Таковского ключевой нотой такого фильма было слово «жертвоприношение». У Никиты Михалкова – «любовь».

Словно предвидя лукавую улыбку на устах недоброжелателя, режиссер Николай Бурляев иронично извиняется в финале повести «Никита», что, мол, здесь «простите, вышло не по вашему». И спешит пожелать старому другу «здоровья и долгих лет во славу Господа, Отечества, русской культуры и своих ближних».

А это означает, что продолжение следует…

Елена Булова.

Фото автора