Студенты исторического факультета МГУ во время исследований на Южном Урале нашли новый тип следов художественных практик – микрообъекты, величина каждого из которых не превышает миллиметра.

Открытие меняет представления о деятельности человека эпохи верхнего палеолита. Результаты опубликованы в журнале «Археология Евразийских степей».

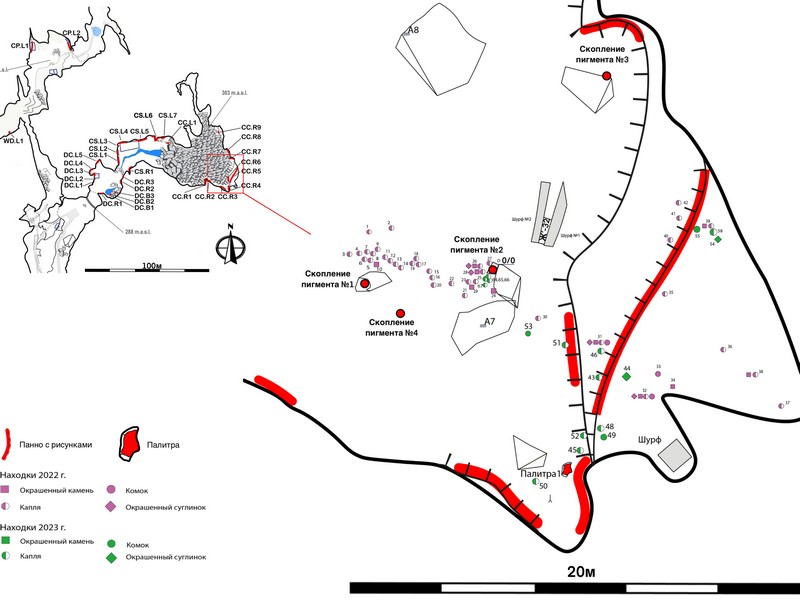

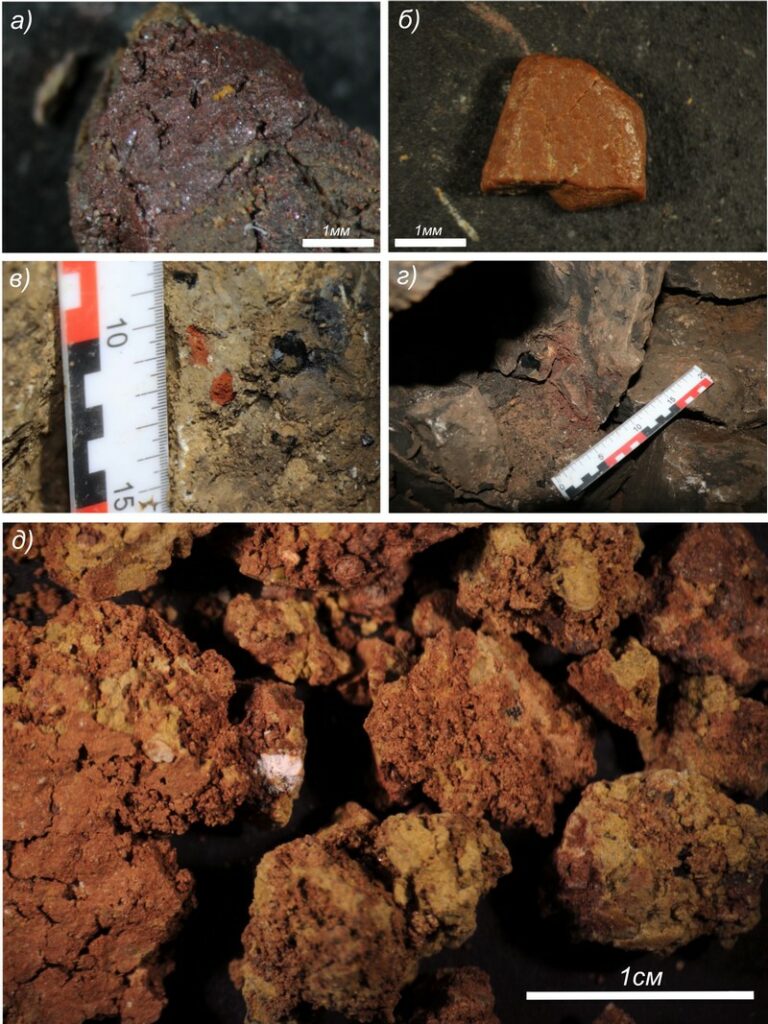

Настенные изображения в подземных святилищах эпохи палеолита на Южном Урале (19 – 14 тысяч лет назад) как и в пещерах Франции и Испании обычно представляют собой изображения фигур животных и геометрических знаков достаточно крупных размеров – от десятков сантиметров до более чем метра в длину. Миниатюрные рисунки встречаются крайне редко. Во время полевых работ студенты Южно-Уральской археологической экспедиции МГУ впервые выявили на стенах подземных святилищ микроскопические следы художественных действий – отдельные точки и крупинки красной охры размером менее миллиметра. Они могут быть как единичными, так и образовывать скопления. Их размер порой сопоставим с точками, применяемыми при нанесении татуировки в технике dotwork, когда изображение формируется посредством скопления отдельных точек, формирующих рисунок, орнамент или градацию тона. Сходные по размеру, но иного происхождения следы были отмечены и на полу пещер. Их систематическая фиксация помогает реконструировать перемещения и действия палеолитических художников, включая возможные ритуальные практики.

«Размеры, формы, текстуры, цвет этих микрообъектов – очень многое находит аналогии в культурном слое подземных святилищ Южного Урала. И если раньше мы рассматривали, например, крупинки пигментов как упавшие или отлетевшие остатки и следы приготовления красок, то теперь очевидно, что часть из них могла иметь вполне самостоятельную роль», – рассказала аспирант кафедры археологии исторического факультета МГУ Юлия Анисовец, специализирующаяся на изучении палеолитических красок.

Новая методика, примененная в исследовании, предполагает фиксацию любых заметных глазу следов человеческой деятельности на памятнике. Применение этой методики для комплексного изучения ансамблей южноуральских пещер позволило выявить поисковые критерии и закономерности распространения следов человеческой деятельности. Такой подход помог выявить значительное разнообразие изобразительных практик, не связанных напрямую с привычными настенными изображениями.

«Серия подобных находок в трех пещерах указывает на существование в эпоху палеолита отдельной или нескольких близких практик нанесения на стены и потолок крайне мелких цветных точек, которые не образуют привычных для сегодняшних наблюдателей образов», – рассказал руководитель Южно-Уральской археологической экспедиции исторического факультета МГУ Владислав Житенев.

Одним из основных результатов проведенных работ стало новое понимание подхода к подсчету количества настенных изображений в пещерах Южного Урала. Из-за особенностей сохранности художественного ансамбля в Каповой пещере этот процесс сегодня далек от завершения, в Игнатьевской и Серпиевской-2 – близится к нему. Первые комплексные результаты, представленные на научной конференции в Новосибирске в январе 2023 года, вызвали живой интерес – облик художественного ансамбля, прежде известного только по первым результатам изучения 1980-1986 гг., разительно изменился. Сейчас, благодаря активной и тщательной работе студентов и специалистов, в Игнатьевской пещере зафиксировано более 440 рисунков.

«Важными составляющими поисковой деятельности, приведшей к опубликованным результатам, стали внимание и талант студентов-практикантов нашего факультета. Открытие микрообъектов сделано первокурсниками-вечерниками, которые, к счастью для науки, продолжают ежегодное участие в полевых исследованиях, хотя и выбрали для специализации другие кафедры и направления исторической науки», – прокомментировал Владислав Житенев.

По информации пресс-службы МГУ