В прошлом материале «Различие полов и дисперсия признаков» (опубликована 21.07.2025) мы рассказали об одном из различий – повышенной изменчивости мужского пола по многим признакам.

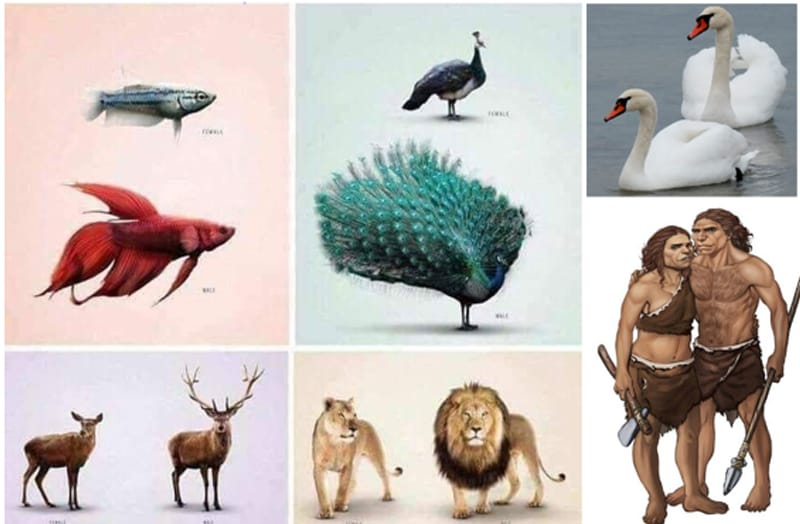

Такая картина наблюдается в стабильных условиях среды. Еще более сильные различия между полами – половой диморфизм – появляются при изменении условий, когда виду нужно к ним приспособиться. У некоторых животных различия между самцами и самками настолько разительны, что их относили к разным видам. А существование экзотических проявлений полового диморфизма, таких как хвост павлина или рога оленей, веками озадачивали ученых, поскольку такие признаки уменьшают приспособленность и выживание их обладателей. Гендерные «теории», декларируя взаимозаменяемость полов у человека, проблему полового диморфизма не рассматривают.

Теории полового диморфизма

До сих пор наиболее распространенной теорией полового диморфизма остается теория полового отбора Ч. Дарвина. Дарвин считал, что вторичные половые признаки повышают шансы оставить потомство для их обладателей, помогая им в борьбе за самок и/или обеспечивая выбор со стороны самок. Поэтому теория полового отбора может объяснить существование полового диморфизма только двух видов признаков: а) органов нападения у самцов, как орудий борьбы за самку, и б) признаков, привлекающих и возбуждающих особей противоположного пола.

Теория Ч. Дарвина, как и большинство других теорий, основанных на половом отборе, не могут объяснить 1) существование полового диморфизма у растений, так как у них нет борьбы за самок или выбора самцов самками, 2) существование обратного полового диморфизма по размеру у некоторых млекопитающих и хищных птиц, 3) поддержание полового диморфизма, то есть почему признаки самцов передаются только сыновьям. Не удается также объяснить многие половые различия в области патологии, не относящиеся к репродуктивной сфере. Все эти теории делают одинаковую методологическую ошибку, на которую еще 50 лет назад указал биолог-эволюционист А. А. Любищев: «Теория всегда должна быть шире трактуемого явления («как одеяло – длиннее ног»)». Еще хуже ситуация с гендерными «теориями». Так как они относятся только к людям, ограничены только социальным уровнем и игнорируют половые различия, они ничего не могут объяснять и предсказывать.

Эволюционная теория пола

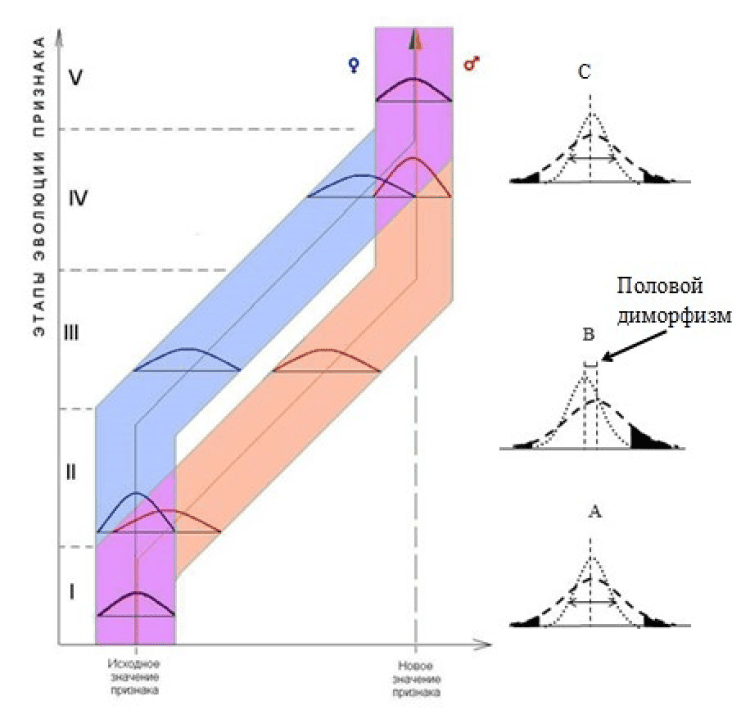

Эволюционная теория пола В. Геодакяна объясняет возникновение полового диморфизма за счет асинхронной эволюции полов. Она дополняет и расширяет теорию полового отбора Ч. Дарвина, утверждая, что половой диморфизм возникает в результате действия любого, а не только полового отбора. На рисунке 1 схематически изображен процесс эволюции какого-либо одного признака в его историческом развитии (филогенезе). В стабильных условиях среды он будет одинаково представлен у обоих полов. Его дисперсия будет выше у мужского пола и крайние отклонения от нормы будут убираться стабилизирующим отбором. Например, это могут быть мужские особи, слишком чувствительные к холоду или к жаре. Признак может вовсе отсутствовать, например, хвост у человека. И в том, и в другом случае полового диморфизма не будет (рис. 1 А стадия I).

Стадия I Исходное значение или отсутствие признака в стабильной среде

Стадия II Начало эволюции признака у мужского пола в движущей среде

Стадия III Эволюционируют оба пола.

Стадия IV Эволюция признака у мужского пола закончилась, у женского ещё идет.

Стадия V Новое значение признака у обоих полов в новой стабильной среде.

При изменении условий среды, женский пол покидает зоны отбора и дискомфорта, и сохраняет спектр прошлых генотипов. Мужской пол остается в опасных зонах и подвергается действию отбора. Сначала у него увеличивается дисперсия признака, поскольку для отбора необходимо разнообразие. Затем под давлением среды начинает меняться и среднее значение признака (рис. 1В). При этом он получает новую экологическую информацию, которая сохраняется в следующих поколениях и не попадает к женскому полу (передается от отцов к сыновьям). По теории это нужно для проверки новой информации. В этот период эволюции, в популяции появляется и растет половой диморфизм по данному признаку (стадия II).

После проверки в течение многих поколений начинается эволюция и у женского пола (III) и оба пола продолжают меняться одновременно. При наступлении новых, стабильных условий среды эволюция признака заканчивается сначала у мужского (IV), а потом у женского пола (V). Половой диморфизм при этом исчезает, так как признак присутствует у обоих полов.

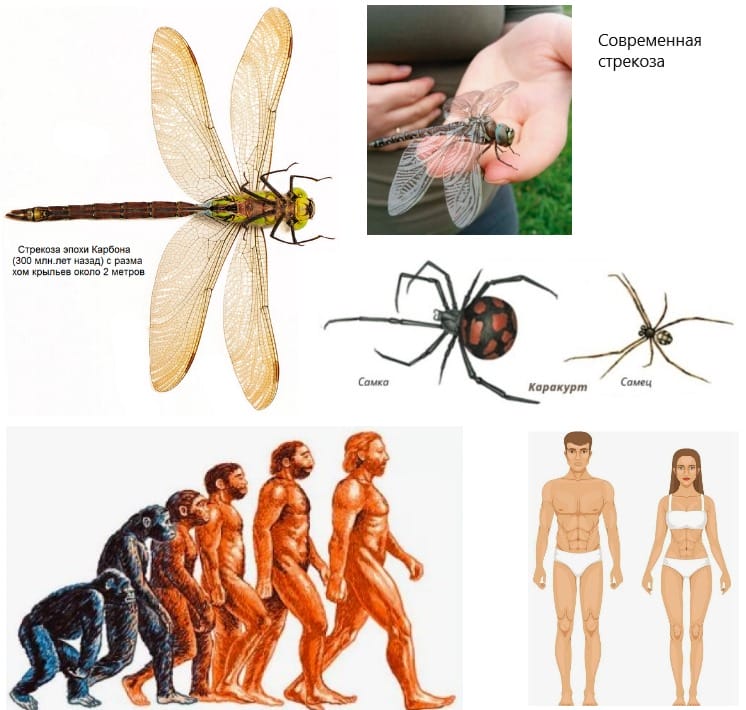

Совокупность половых различий является мерой эволюционной дистанции между полами. При этом направление полового диморфизма (от женской формы к мужской) показывает направление эволюционных изменений, служит «вектором эволюции». Например, у большинства позвоночных самцы крупнее самок. Это означает, что эволюция этой группы животных идет по пути постепенного увеличения средних размеров тела. У насекомых ситуация часто обратная – самки больше самцов. Значит, эволюция этих видов идет по пути уменьшения общих размеров (Рис. 2). У моногамных видов половой диморфизм меньше, чем у полигамов. Например, половой диморфизм (различия в размерах, окрасе оперения) у лебедей почти отсутствует.

Половой диморфизм возникает вследствие любого отбора по любым признакам. Это хорошо видно на примере животных и растений, которые человек меняет в нужном ему направлении, Селекцию можно рассматривать как навязанную культурным видам искусственную эволюцию, причем самим этим видам такие изменения не нужны ни для размножения (половой отбор), ни для выживания (естественный отбор). Такой искусственный отбор затрагивает в первую очередь мужской пол. Так, у мясных пород животных – свиней, овец, коров, птиц – самцы быстрее растут, набирают вес и дают лучшего качества мясо; жеребцы превосходят кобыл спортивными и рабочими качествами; бараны тонкорунных пород дают в 1,5 – 2 раза больше шерсти, чем овцы; у самцов пушных зверей мех лучше, чем у самок, а самцы шелкопряда дают на 20% больше шелка.

Половой диморфизм в патологии

Футуристическая, поисковая природа изменений, свойственных мужскому полу, ярко проявляется в характере врожденных патологий. У женского пола эти аномалии носят атавистический характер, то есть напоминают об уже пройденных этапах эволюции. У мужского же пола они направлены в будущее, то есть как бы продолжают вектор наметившихся изменений. Например, среди новорожденных с тремя почками вдвое больше девочек, чем мальчиков, и наоборот – среди новорожденных с одной почкой преобладают мальчики. Такая же картина и в случае аномального числа ребер и позвонков. Это связано с уменьшением числа гомологичных органов в ходе эволюции всех хордовых организмов. Наш далекий-далекий предок – ланцетник – использовал 200 пар почек. Отголоски этого процесса по-разному демонстрируют два пола: женский показывает, что было, мужской – что будет. С вывихом бедра – врожденным пороком, с которым дети лучше бегают и лазают по деревьям, чем здоровые, девочек рождается в пять-шесть раз больше, чем мальчиков.

Определенные болезни поражают чаще мужчин и совсем другие – женщин, а какие-то характерны для обоих полов. Мужскому полу свойственны некоторые болезни, которые можно рассматривать как неудачные забегания вперед, эволюционные пробы. А вот болезни, которые поражают женщин, – возврат на прежние стадии развития. Такая картина наблюдается по врожденным порокам сердца и сосудов. Женские пороки сердца – открытый боталов порок и овальное отверстие межпредсердной перегородки – как бы повторяют анатомию наших далеких предков. Мужские пороки, такие как стеноз, коарктация аорты и транспозиция магистральных сосудов, не имеют аналогов в ходе эволюции сердечно-сосудистой системы. Их можно рассматривать как эволюционные эксперименты.

Консервативная природа женского пола проявляется в том, что у него более сильная иммунная система, повышающая его устойчивость ко многим инфекциям. Побочным эффектом является большая подверженность женщин аутоиммунным болезням (75% всех больных). Женщины чаще страдают от осложнений алкоголизма, хотя пьют в три раза меньше мужчин.

Пол – это один из способов эволюции

Эволюционное разделение ролей было забыто, когда общество захватили идеи равенства полов. Наличие полового диморфизма говорит о том, что эволюция признаков у человека идет до сих пор. Научно-технический прогресс, конечно, существенно изменил условия жизни человека и ему не надо как прежде бороться за выживание, однако появились новые факторы, к которым приходится приспосабливаться. К их числу можно отнести гиподинамию, стресс от постоянно меняющихся условий жизни, обилие высококалорийной пищи, загрязнение среды, новые материалы и лекарства, нагрузки на зрение и многие другие. По И. В. Давыдовскому, болезнь – это способ приспособления организма к изменяющимся экстремальным условиям среды. Тогда понятно, почему «новые» болезни, болезни века, цивилизации, урбанизации, такие как атеросклероз, рак, инфаркт, гипертония, близорукость, шизофрения чаще поражают мужчин.

Некоторые гендерные эксперты призывают полностью снять запрет для женщин на опасные и вредные профессии, ссылаясь на равноправие и дискриминацию. Стоит ли подвергать женщин дополнительным рискам? Традиции человеческого общества отвечают на этот вопрос отрицательно, а теория пола объясняет – почему. Роль мужчин, как экспериментального пола, находить способы адаптации к новым условиям ценой своего здоровья (и жизни). Любые попытки подвергнуть отбору женский пол будут отражаться на количестве потомства и препятствовать выполнению демографических задач, стоящих перед страной.

Сергей Геодакян, к. м. н.

Иллюстрации предоставлены автором

Термины и основные понятия

Дисперсия – величина отклонения (разброса) от среднего значения признака.

Генотип – совокупность всех генов, находящихся в хромосомах организма.

Фенотип – совокупность фенов (признаков) организма.

Моногамия – стабильные брачные пары.

Норма реакции – способность изменять значение признака, заложенное в генотипе, в зависимости от условий среды.

Онтогенез – индивидуальное развитие особи от рождения до смерти.

Полигамия – особь одного пола может иметь несколько брачных партнеров.

Половой диморфизм – совокупность различий между мужским и женским полом.

Филогенез – история происхождения вида.