Вечером 29 сентября 1918 года в Москве на Курском вокзале началась погрузка золота, которое впоследствии должно было быть отправлено большевистским правительством в Германию в соответствии с условиями сепаратного Брестского мира.

Брестский мир был подписан 3 марта 1918 года. Он освобождал Германию от Восточного фронта, позволял перебросить на Западный фронт свыше 40 дивизий для ведения боевых действий против вчерашних союзников России.

Большевикам Брестский мир давал возможность сосредоточиться исключительно на удержании собственной власти. Если бы большевикам не удалось заключить этот сепаратный мир, немецкие войска, не встречая сопротивления от деградировавшей русской армии, уже дошли бы до Петрограда и большевистская власть была бы сметена.

Развитие событий в России отвечало германским интересам. Следствием большевистского переворота был выход России из Первой мировой войны и обрушение огромного российского промышленного потенциала. Брестский мир отдал под контроль Германии огромные территории бывшей Российской империи. А это было критически важно для Германии в 1918 году.

Немецкая экономика находилась в жесточайшем кризисе, который ощущала каждая немецкая семья, в стране начался голод. Хлеб выдавался по карточкам. Детская смертность в Германии к концу Первой мировой войны выросла на 300%. При этом Германия продолжала увеличивать производство оружия и боеприпасов. Военные расходы были огромные, государственный долг и инфляция росли. В этой ситуации сепаратный Брестский мир с большевиками давал Германии определенные экономические надежды, сулил зерно с Украины, нефть из Баку…

Договор, подписанный в Бресте, с самого начала получил золотую составляющую. Речь шла о возмещении убытков, понесенных германским бизнесом и германскими гражданами в России в результате революционных потрясений. Германия хотела пополнить оскудевший за войну золотой запас, большевики, завладевшие российским золотом, использовали его в качестве весомого аргумента при торге с немцами. Но цифры германских убытков в Брестском договоре прописаны не были. До конкретики дело дошло 27 августа 1918 года, когда большевистское правительство и Германия подписали в Берлине в обстановке строжайшей секретности Дополнительное соглашение. В соответствии с ним Советская Россия согласилась выплатить Германии 6 миллиардов марок. Сумма подлежала выплате через трансферт 245 640 кг чистого золота и 545 миллионов 440 тысяч рублей в кредитных обязательствах, а именно – 363 миллиона 628 тысяч рублей в купюрах по 50, 100 и 500 рублей, обеспеченных золотом, и остальную сумму в 181 миллион 813 тысяч в купюрах по 250 и 1000 рублей.

Трансферт подлежал осуществлению в пять траншей. Первый транш должен был быть отправлен не позднее 10 сентября 1918 года.

Часть золотого запаса России находилась в Казани и уже в августе была изъята воинскими частями генерала Каппеля и чехословаками, совместно воевавшими против большевиков.

По словам историка-краеведа Георгия Мюллера, когда 6 августа 1918 года регулярные части кадрового офицерского состава, сформированные полковником Каппелем, заняли Казань, российский золотой запас достался им в полной неприкосновенности. Владимир Каппель телеграфировал в Самару правительству КОМУЧа: «Казань занята практически без вооруженных стычек, революционные авантюристы всех мастей разбежались. Золото России в неприкосновенности».

9 августа в здании Казанского дворянского собрания прошло секретное совещание. На нем присутствовали Каппель, военный комендант Казани Владимир Лебедев, член Комитета учредительного собрания Фортунатов, начальник Волжской флотилии Белой армии мичман Ершов, начальник штаба Белой армии капитан Фомин и известный политический деятель Борис Савинков. Каппель, обращаясь к собравшимся, кратко обрисовал ситуацию вокруг самой главной ценности русского государства: «Мой долг как офицера и гражданина, – сохранить и обезопасить главное достояние России, собиравшееся веками, во имя будущего процветания моей Родины».

Обсудив обстановку, сложившуюся в Казани, собравшиеся решили срочно и немедленно вывезти золото из Казанского банка в Самару. Каппель особо подчеркнул, что времени на это отпущено крайне мало. Кроме того, вокруг города сконцентрировались самые разные вооруженные формирования, которые не упустили бы шанса попытаться отбить золото силой.

В распоряжении Каппеля имелось незначительное автохозяйство, включавшее 12 грузовиков, 8 легковых автомобилей, телеги, фуры и подводы. Для перевозки золота была решено задействовать весь трамвайный парк Казани – 30 трамвайных вагонов. К вывозу в Самару также привлекалось все наличное на тот момент грузопассажирское пароходное хозяйство. Буксирное хозяйство собиралось в Свияжске, Печищах, Верхнем и Нижнем Услоне. Были привлечены пароходы компаний «Самолет», «Братья Каменские», «По Волге» – «Посланник», «Марс», «Латник», «Амур», «Александр Невский», «Фельдмаршал Суворов».

На Казанском Устье дополнительно нашлось три баржи. Каппель понимал, что действовать надо очень быстро: в Свияжск уже прибыл председатель Реввоенсовета Лев Троцкий, а вместе с ним два полка латышских стрелков. Красный штурм Казани был не за горами.

Полковник Каппель не только эвакуировал золото из Казани, но и провел ревизию, учет и опись всего, что отправлялось в Самару. Последняя погрузка осуществлялась уже под прямым артиллерийским обстрелом красных, пытавшихся на своих судах высадиться в Казани со стороны Верхнего Услона.

В последний день эвакуации, 8 сентября 1918 года, во второй половине дня произошло неожиданное хищение части золотого запаса. Фёдор Проваторов, служивший тогда весовщиком на станции Казань и привлеченный белочехами к эвакуации, рассказывал: «Заканчивалась погрузка золота на Казанском Устье. Я в числе прочих принимал и взвешивал багаж с драгоценными металлами. Неожиданно разнесся слух: из 6 грузовиков, перевозивших золотые слитки, золотой лом и изделия из, опять же, золота и разных других драгоценностей, вернулись только два. А четыре исчезли бесследно. Послали в банк военного нарочного на мотоцикле. Он быстро вернулся и сообщил, что банк уже закрыт, а грузовики, все погруженные, отправились к месту погрузки, и последний пароход ушел полупустой. В панике (наступали красные) всем было уже не до золота».

9 сентября Белая армия вместе с чехословаками покинула Казань под напором красных.

Из Самары – столицы КОМУЧа – золото на некоторое время перевезли в Уфу, а в ноябре 1918 года золотой запас Российской империи был перемещен в Омск и поступил в распоряжение правительства адмирала Колчака.

«После потери в августе 1918 г. «казанского» золота почти весь оставшийся у Советского государства золотой запас хранился в Нижнем Новгороде (часть золотого запаса хранилась в Госбанке на Большой Покровской в Нижнем Новгороде. По легенде, не выдержав такого веса, фундамент здания дал трещину. – С. И.), – рассказывал кандидат экономических наук Андрей Ефимкин. – 4 сентября сюда из Москвы была командирована специальная группа ответственных финансовых работников во главе с инспектором по особым поручениям при главном комиссаре-управляющем Народным банком РСФСР А. К. Аболином. В его удостоверении значилось: «Предъявитель сего комиссар Народного банка Российской Советской Федеративной Социалистической Республики т. Аболин командирован Народным комиссариатом финансов совместно с комиссаром Экспедиции заготовления государственных бумаг А. Е. Минкиным для перевозки из Нижнего Новгорода в Москву груза особой важности. Предлагаю конторам и отделениям Народного банка оказывать А. К. Аболину надлежащее содействие с представлением в его распоряжение необходимых ему сотрудников по его требованию и с выдачей ему необходимых авансов по его требованию. Вместе с тем представляется ему, Аболину, пользование шифрами Народного банка». В тот же день, 4 сентября, началась подготовка к отправке затребованного Москвой золота. Слитки упаковывались в специально заготовленные деревянные ящики. 9 сентября под усиленной военной охраной двумя эшелонами они были отправлены в Москву. Всего в поездах находилось 5808 слитков стоимостью 124 816 646 руб. 43 коп. Почти 96 тонн чистого металла».

В Москве слитки из деревянных ящиков переложили в металлические. Добавили необходимую сумму в бумажных рублях и направили эшелон через Оршу в Берлин.

15 сентября в газетах появилось короткое сообщение: «Первая партия золота, подлежащая выплате Германии, согласно Русско-германскому добавочному соглашению, прибыла в Оршу и принята уполномоченным Имперского банка».

Полномочный представитель Советской России в Германии Адольф Иоффе 22 сентября телеграфировал наркому иностранных дел Г. В. Чичерину: «Я обещал воздействовать, чтобы с нашей стороны и второй взнос прошел так же аккуратно, как и первый. Очень советую это, ибо наши враги постоянно сеют недоверие именно указанием, что мы не в состоянии выполнить своих обязательств».

Срыв или даже задержка очередного взноса грозили Советскому государству серьезными политическими осложнениями. До середины лета 1918 года Германия оказывала большевикам материальное содействие, однако со временем в Германии задумались о целесообразности поддержки иных политических сил в России: большевики были слишком радикальны, большая часть населения не поддерживала их, а значит они, как думали в Германии, скоро потеряют власть. В такой ситуации в Москве сделали все, чтобы второй золотой транш прибыл в Германию в срок.

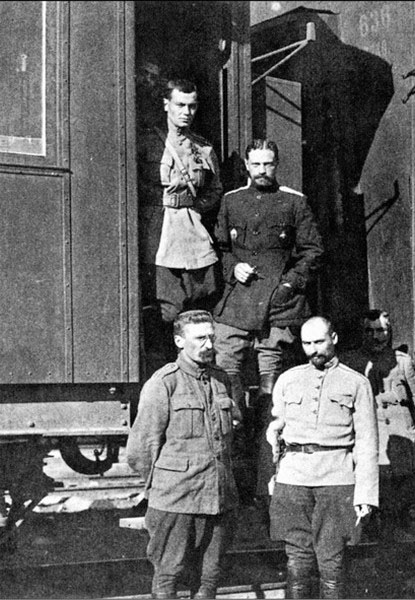

Об отправке следующей партии золота рассказал в своих воспоминаниях банковский работник Сергей Бубякин, непосредственный участник описываемых событий: «Вторая партия была также погружена в три четырехосных (американских) вагона на Курском вокзале. Начата была погрузка в 6 часов вечера 29 сентября и окончилась ночью 30 сентября. В течение дня 30 сентября поезд из 3 товарных и одного пассажирского вагона был передан на Белорусский (тогда Александровский. – С. И.) вокзал. Вся партия была 64 млн рублей и вес с ящиками около 3600 пудов. Сопровождали партию представитель Правительства (фамилию боюсь напутать, кажется, Поляков) – он потом работал во Внешторге, пом. директора Отдела кредитных билетов Генрих Яковлевич Пржигодский, работники московского филиала Отдела кредитных билетов Анатолий Дмитриевич Смирнов и я. Кроме золота я получил из Московской конторы Нар[одного] банка 10 млн руб. купюрами в 250 и 1000 руб. – также для сдачи вместе с золотом. (Золото было размещено в 3 американских вагонах грузоподъемностью по 50 тонн, а для сопровождающих был прицеплен вагон I класса). К поезду были прицеплены также бронеплатформы с орудием и пулеметом и вагон с охраной».

Поезд должен был отойти от Белорусского вокзала 30 сентября в 22 часа по расписанию почтового поезда, но за 10 минут до отправления поступило распоряжение отправить его по расписанию скорого.

«В дальнейшем на процессе эсеров выяснилось, что на наш поезд готовилось покушение и мы благодаря скорости проскочили опасное место раньше срока, – вспоминал Сергей Бубякин, до революции бывший ответственным кассиром в Госбанке, который вместе с управляющим ставил свою подпись на банковском билете. – (…) Орша Пассажирская находилась в наших руках, а Орша Товарная – у немцев. За два перегона до Орши были произведены маневры и бронеплатформу и вагон с охраной поставили в хвосте состава. Таким образом на немецкую сторону были пропущены 3 вагона с золотом и наш классный, а вагон с охраной остался позади шлагбаума. Представитель Рейхсбанка и другие должностные лица, встречавшие нас, были в военной форме. Как потом нам объяснили, военная форма обязательна для всех немецких должностных лиц в оккупированных местностях. Мы ехали до Сморгони в наших вагонах, а дальше на территории РСФСР от Сморгони до Эйдкунена ж. д. колея была переделана на европейскую. Для груза и сопровождающих был сформирован специальный состав из багажных и классных вагонов, который в пути очень тщательно охранялся (вечером на остановках с обеих сторон поезда платформу освещали переносные прожекторы). Везли нас по северным путям через Познань. В Берлине ящики с золотом были погружены на большие пароконные платформы и без всякой охраны доставлены в Рейхсбанк.

Нас поместили в лучшей фешенебельной гостинице «Бристоль» на Unter den Linden. (…) В отеле «Конитенталь» 5 октября в 8 часов вечера был дан обед, на котором присутствовал наш посол в Германии т. Иоффе и нас четверо, а с немецкой стороны 7 человек: зам. министра финансов, представитель правления Рейхсбанка, заместитель его, зав. кладовыми Банка, банкир Мендельсон и др. Между прочим, Мендельсон сказал: «Russische Gold – hubsch Gold» («Русское золото – прелестное золото». – С. И.)».

Остальные три золотых транша из России в Германию не состоялись.

8 ноября 1918 года в Германии произошла революция, 11 ноября завершилась Первая мировая война, а 13 ноября большевики денонсировали Брестский мир.

Вскоре после победы над Германией золото из Рейхсбанка было перевезено в страны-победительницы, часть – во Францию, часть – в Великобританию. Россия, заключившая сепаратный мир с Германией за полгода до окончания мировой войны, своего золота не получила. Большевики об этом не сожалели. Игра с Германией позволяла им удерживать власть, а это дороже золота.

Сергей Ишков.

Фото museum.cbr.ru